Date: 2017-05-31 (Wed)

�����҂��������̎���Ȃ̂�

�t���̘_�ɂ��āA����Ղ��܂Ƃ߂����o�ǍK���̏��^������܂����B���̏��^�́u�܂������v���Љ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ʂɂ�����t���̂̌`���Ə�@�\�ɂ��� ���

�u���ݍ��ݑт̓v���[�g�����ʂ���Ƃ���Ȃ̂ŁA��Ɉ��k�̗͂��������ƂȂ�B�t����p�͌p�����鈳�k���͏�ŋN����B���k��̓����ɉ������t���̌ŗL�̑��\��p���邢�͏��p�� �������ƂɂȂ�B���̂悤�ȕt���̌ŗL�̍�p�𗝉����邱�Ƃ́A���ݍ��ݑтɂ�����n������ �𖾂ɒ�������B �@

�@�t���̂��p���I�Ɍ`�������A���łɂł��Ă����Â��t���̂͗����ɉ��������B

���{�ɂ́A�Â�����̕t���̂��я�z�Ă��邱�Ƃ��m���Ă���B���ݍ��݂��p�����t���̂�������Ɠ��ʂ����n���Ă����A�₪�Ă͑傫�������n�k�ւƐ������Ă������ƂɂȂ�B���ʂɂ͉ΐ���p���N����A�嗤�n�k�̌`����Ƃ����ʒu�Â����Ȃ���A�嗤�̋N�����𖾂ł����ƂȂ�B �@���{�́A���܂��܂Ȏ���̕t���̂��`�����ꑱ���Ă�����ŁA���݂��`�����̕t���̂�����B���{�͕t���̂̌����ɂ����Ēn�̗��Ă��āA�����҂������A���E�I�ɂ��Ő�[�̌������Ȃ���Ă���B�v

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�@�v���[�g�����d�Œ��~����͂��Ȃ̂ɁA�u��Ɉ��k�̗͂��������ƂȂ�B�t����p�͌p�����鈳�k���͏�ŋN����B�v�Ƃ����F���́g���s�̘b���L�ۂ݁h�ɂ��Ă�����̂���Ȃ��̂��Ƌ^���܂��B�悭�l���Ȃ��ŁA�u�̂��l���������Ƃ�����ԈႢ�Ȃ��v�ł͌����҂Ƃ��Ă͎��i�ɂȂ�Ǝv���̂ł����E�E�E�E�B

�@���������A����M�F���̌�C�ɑI�ꂽ���q�͋K���ψ���̐Γn�����́u�v���[�g�e�N�g�j�N�X�̎�e�Ƌ���v�̏Љ������܂��B�n�c��������S���Ă���ꂽ�����ŁA�ǂ̂悤�ȃR�����g���������̂��Ƌ����������ēǂ̂ł����A�w�����ォ��v���[�g�_����e���Ă������ゾ�����ŁA�u�����Ȃ��̂��v�Ƃ������肵�܂����B([2497]�ł͉��䎁�������×������̂Ă����t���u�ӊO�ɍ������Ȃ��v�ƕ\��) �@

�ł��A�����������琶�����ł��Ȃ������ł������ł��傤�ˁB�������ďЉ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�u�v���[�g�e�N�g�j�N�X�̋���Ǝ�e�i�Љ�j�Γn�@�����

�u�n�c���̊����ɒ��N�Q�����Ă��Ėk���x�����߂����Ƃ�����A����������ł͊w�����ォ��v���[�g�e�N�g�j�N�X�̘g�g�݂��u��e�v�������������Ă������߁A���̖{�������ΏۂƂ��Ă���n�w�W�҂̖��Ȃ������Ă������Ă����킯�ŁA���̈Ӗ��Ŏ��͂��̏Љ���u�������v�̊��S�����ɏ������Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�{���ł͑S���G����Ă��Ȃ����A����1980�N�ɃI�t�B�I���C�g��c�Q���̂��߃C�^���A��K�ꂽ���Ɍ��������Ƃ���ł́A���̍��̃C�^���A�ɂ��n�c���ɂ悭�������i�̒n���w�ҏW�c���������悤�ŁA������Q�����E���̔s�퍑�ŁA���������ɖR�����A���̈ꎞ���ɍ������D���ŁA�h�C�c�̂悤�ɕ��f���Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��������̓_�œ��{�ƎЉ�����Ă���A�{���ŐG����Ă��郍�V�A�⒆�����́A�C�^���A�̕������̎�̔�r�����ɓK���Ă��邩������Ȃ��B�������A�C�^���A�Ńv���[�g�e�N�g�j�N�X�̎�e���x�ꂽ�Ƃ����b�͕����Ȃ��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[ �@

�ȏオ�Γn���̏Љ�����ł��B

�@�ő̗͊w�Ɨ��̗͊w���������፬���ɂ����悤�ȃv���[�g�e�N�g�j�N�X���_�Ȃ���̂�M�����闝�n���]�Ƃ������̂����ɂ͐M����̂ł��B

�ȑO�͂悭�A�u���I���W�[���m��Ȃ��̂��v�Ƃ�����������܂����B�������A�u�ő̂�����ǂ��A�����ڂŌ���Ήt�̂̂悤�ɐU�����v�Ƃ����g�����͊Ԉ���Ă��܂��B�u�t�̂�����ǂ��A�Z�����̌��ۂɂ͌ő̂̂悤�ɐU�����v�Ƃ����̂��������g�����ł��B

�@�A�C�\�X�^�V�[�Ƃ��A�T�u�_�N�V�����Ƃ����̂͗͊w�������A�d�p�̂悤�Ȃ��̂ł��B����ȋC�ɂ������Ă��܂��Ă��܂��B

�u�c�݂��Ĕz������n�k���N���Ă���E�E�E�v�Ƃ����b�������ł����A�u�n�������W�v�̘b�ɂ́A�͊w�����A�͊w���s�̘b�肪�������܂��B �@

�@�V�l�̋�s���Ǝv���Ă���l�������̂�������܂��A�N�������ɓ������l��������u�N�ɂ����������ɁA�����������Ƃ�������v�L����Ԃ����Ă���̂��Ǝv���܂��B

�@�n�k�w��n���w�́u�n�������w�̐��E�v�ɒm�l�����Ȃ��̂��A�l������L����Ƃł��B

Date: 2017-05-31 (Wed)

�P��������u��z���_��ł͎��ۂ̒n�w������ł��Ȃ�

�l�����\�W�I�}�b�v�Ɂu���\�s�͂��̐́A�C�̒ꂾ�����v�Ƃ������������A�u���{�̒a����ɂ���}�ʁi[2492]�Q�Ɓj�Ɠ������̂��ڂ��Ă��܂����B

�@������\���тƂ����n�w�������ł����A�ƂĂ����̂悤�ȒP���ȕt���̗��_�Ő����ł���悤�Ȃ��̂ł͂���܂���B

�@�P��������u��z���_�v����ʑ�O�ɉ����t����̂͂ǂ����Ǝv���܂��B

Date: 2017-06-02 (Fri)

�t���̗��_���瓱�����u�C�m�w���v�Ƃ����T�O�͐������Ȃ�

�x���E�\�t������̉��߂ł͊C�m�v���[�g�Ƒ嗤�v���[�g�̑w�������ʂɈႤ�Ƃ������Ƃ͂���܂���B�Ⴄ�̂͌��������ł��B �@

�����́u�嗤�ƊC�m�͒n���\���㓯���ł���A�\���т�嗤����C�m�܂ŒǐՂł����v�Əq�ׂĂ��܂��B�i�\���n���wVol.3�@p.280�@�z�n���فj

�@�Ƃ��낪�ʐ��ł́u�C�m�v���[�g�w���v�Ƃ����p�ꂪ���ʂɂ����āA���̂悤�ȉ�����Ȃ���Ă��܂��B

�C�m�v���[�g�̈ړ��Ƃ����T�O�ɊԈႢ������

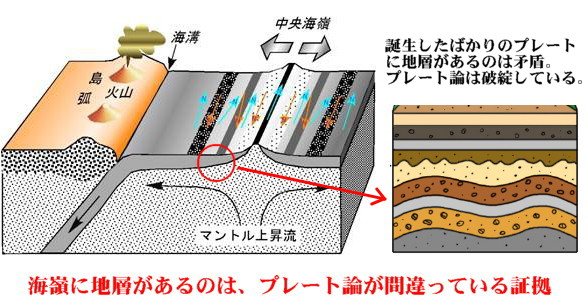

oceanic plate stratigraphy

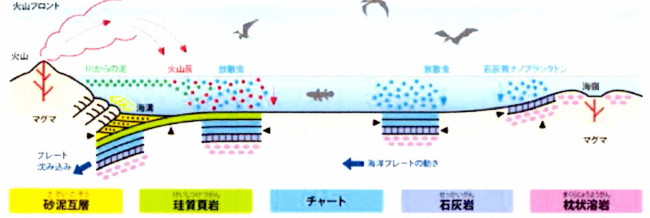

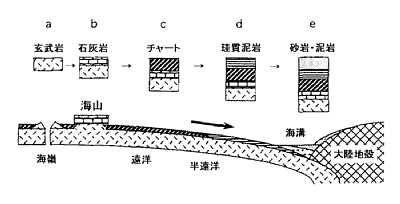

���

�t���̂͒P���Ȋ⑊�w�� (�C�m�v���[�g�w���F�C�m�v���[�g���C�a�ɒB����܂ł̒n�j�I�ߒ��Ō`��) �����B ���Ȃ킿�A��ʂɌ������ΊD�₪�ł��Â��A�`���[�g�����ɌÂ��A�]���D�₪�����A����E�D�₪��ԎႢ�B �C�m�v���[�g�w���́A�͂����t����p���Â��t����p�ɂ���ĕt���̂̒��Ɏ�荞�܂�Ă䂭�B

�u�C�m�w���̌`���v�Ƃ������̂悤�ȉ��������܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

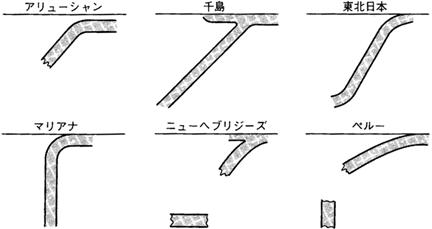

�m�C�m�w���̌`���n �@

�C�m�v���[�g���C��Ő��܂ꂽ�Ƃ��A�����͊C�̂ǐ^�ł�����A����D�͊C��ɂ͑͐ς��܂���B�����ł͊C�m�v���[�g��Ƀv�����N�g���������~��ς���A�`���[�g�ƂȂ�܂��B���疜�N���o�߂���ƁA�₪�ĊC�m�v���[�g�͊C�a�ɋ߂Â��܂��B����Ƒ嗤���痬��Ă����D���`���[�g�̏�ɐς���n�߂܂��B���̌�v���[�g���C�a�ɓ��B�i����ɗ��ɋ߂Â��j����ƁA�����͐ς��܂��B���̂悤�ɂ��āA�C�̒n�w�́u������`���[�g���D�����v�Ƃ������Ԃɐςݏd�Ȃ��Ă����̂ł��B������m�̊C�m�v���[�g�ɓ����������ꍇ�́A�T���S�ʂ��ł��A���ꂪ�ΊD��ƂȂ��Ă͂��܂邱�Ƃ�����܂��B

���̉��߂͕t���̗��_���瓱�������̂ł����A�C�m�ꂪ�ߋ��ɗ���ɂ��������Ƃ�ے肷����̂ł��B�i���@���̃`���[�g�����݂��邱�Ƃ������ł��܂���B�`���[�g�͕��U���̉��Ȃǂ��܂ޏꍇ������܂����A�{���͖��@���ŋɍח��̔S�y�ł��B�j

�������A�����ɂ́A�C�m��͕��サ�Ăǂ̑嗤��ɂ��≖�z�≖�����邱�Ƃ��ł��܂��B�`�x�b�g�͂��ĊC�̒�ł������A���{���C�̒�ɂ��������オ����͂��ł��B����������������ƁA�����ق̃T�C�g�ɍڂ��Ă��܂��B

�@�Ƃ������Ƃ́A���đ嗤�������ꏊ�����͊C��ɖv���Ă��鎖������ƌ������Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B�����×����Ȃ������Ƃ͂����܂���B���x���������J��Ԃ��Ă���̂ł��B

�����m��吼�m�A�C���h�m�̊C����A���Ă͑嗤���`�����Ă������������͂��ł��B������A�s���������܂�܂����A�O�����h�L���j�I���̂悤�ɏ��Ȃ��Ƃ�3��̕����������ꏊ���݂�̂ł��B

�t���̗��_���瓱�����u�C�m�v���[�g�w���v�Ƃ����P���ȊT�O�͐������܂���

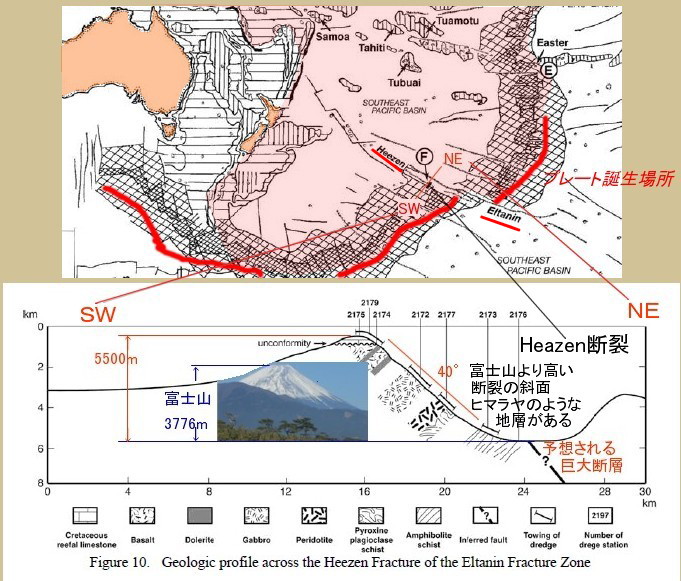

[1386]�A[1539]�ɏЉ�܂������A�����m�v���[�g���a���������肾�Ƃ����G���^�[�j���f���сi�q�[�[���f��j�ɂ́A���炩�ɒn�w�������Ă��܂��B

�x���E�\�t�����������悤�Ɂu�嗤�ƊC�m�͒n���\���͓����ł���v���Ƃ���Ă��܂��B

�C�m�̒n�w�͕ʂ̒n���\���������Ă���Ƃ������߂͊Ԉ���Ă��܂��B

�G���^�[�j���f��̒n�w���Čf���܂��B����̒n�w�Ƃ܂������ς�肪����܂���B

Date: 2017-06-04 (Sun)

�����ړ��_�҂̑s�傷���鑢�R�_�A������x�����ړ��h�ɖ߂낤

�x���E�\�t�����Ɠ��������ړ��h�Efixist���������c�����搶�́w���{�̐����x�ɑ��鏑�]���⏼�@�������Ă��܂��B

�@�u�i����j�|�X�g�E�v���[�g�e�N�g�j�N�X���炳���₩��Ă���B���������Ƃ��{�������s���ꂽ���Ƃ͑�ώ��X�����Ƃ��Ǝv���v

�@�Ƃ���܂����A���̒��������ړ��h�Emobilist�ihorizontalist)��F�ɂȂ��Ă���ς�����A����ɖϑz���L�����Ă��܂��B

�@���ܕK�v�Ȃ̂��n�v�O�b�h�����́u�n�k�̊������v�A�܂���2�n�����̗̍p�ł��B

�@���]�����ďЉ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[ �@

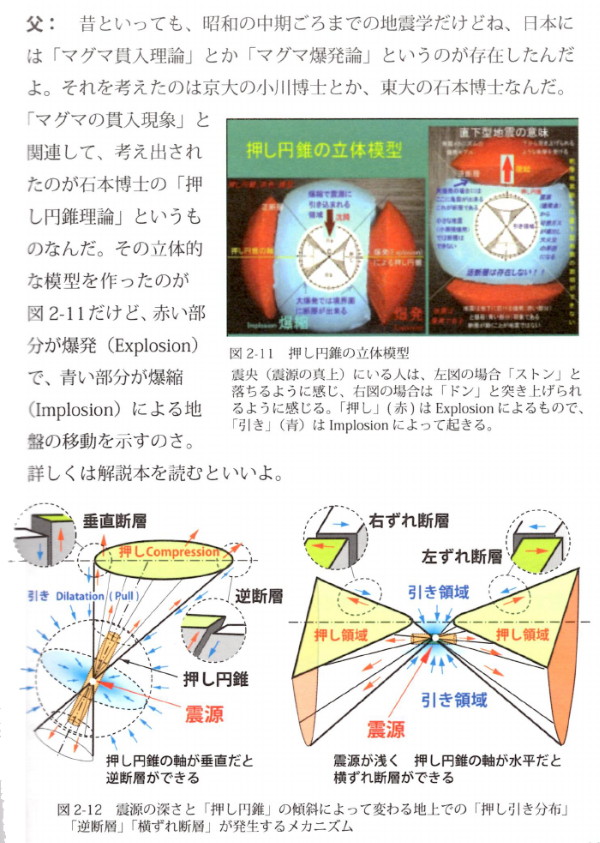

�m���]�n�@���c�������@�w���{�̐����m�V�Łn�����m�ϓ��x���@(�]�ҁF�⏼�@��)

�@����horizontalist(mobilist)��verticalist(fixist)�Ƃ̌������_�����������B���傤��20�N�قǑO�̂��Ƃł���B

�@�Ⴂ�l�̂��߂ɉ�����Ă����ƁA�O�҂̓J�i�_��Tuzo WILSON������Ƃ�����Ƃ��Đ����̐l�����ł���A�\���^���͊�{�I�ɐ����ړ����Ƃ��邷����̂ŁA�}���g���Η����E��m��g����Ɏn�܂�A�v���[�g�e�N�g�j�N�X�B

�@��҂́A���������̃u���b�N�^������{�ƍl����V. V.BELOUSSOV�𒆐S�Ƃ����\�A���̐l�����ł���B �@

�@����(���c�j�͂킪���ɂ������҂̊w�h�̑�\�i�ł������B�O�����^�t�n��Ɍ�����זv�~�n�̒n���������ɒ��ׁA�������~���Ɋ�Â����R�_������B���̐��ʂ������ɏW�听����Ă���B1973�N�̂��Ƃł������B����̐V�ł́A���҂̐V����w��N�ފ��ɓ������đS�ʓI�ɏ������낵�������łł���B�������A�����̕���ɂ������u�O�����^�t���R�^���v�̕����������āu�����m�ϓ��v�ɕς���Ă��邱�Ƃ������悤�ɁA�V��O�I�ȍ~�̓��{�ɂ�����\���^���ɂƂǂ܂炸�A�������~�ɂ��n���`���R�^���̈�ʘ_��W�J���Ă���B �@

�@���݁A�v���[�g�e�N�g�j�N�X���s�������Ƃ���܂ōs�������Č��������ɂ���������A�|�X�g�v���[�g�e�N�g�j�N�X���炳���₩��Ă����B���������Ƃ��{�������s���ꂽ���Ƃ͑�ώ��X�����Ƃ��Ǝv���B�E�F�Q�i�[�̑嗤�Y�ڐ��̌��I�ȕ������v���A�{���̔ᔻ�I�������炢�낢��ȈӖ��ŗL�v�Ȏ�����������ɈႢ�Ȃ��B�u���b�N�e�N�g�j�N�X�ɓ���݂̂Ȃ��Ⴂ���͂��Ƃ��A���ł̓ǎ҂ɂ���ǂ����E�߂���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�@�|�X�g�E�v���[�g�e�N�g�j�N�X�̎��ゾ�Ƃ����̂ɁA�����ړ��hhorizontalist(mobilist)�ȊO�̎p�͂܂����������܂���B�����ړ��h�ifixist)����������Ȃ��̂́A�ǂ����ĂȂ̂ł��傤���H

�@�����́A�ԓ��ߕӂɂ����������Ȃ��������������̉����A�u���U���v���v�ɂ���āA���E���Ŕ�������Ă���Ƃ������Ƃɂ���܂��B�v���[�g�������ړ������ɈႢ�Ȃ��Ƃ������_�Ɍ��т��Ă��邩��ł��傤�B�����łȂ��ƁA�A�����i�C�g��T���S�Ȃǂ̉�������ł��Ȃ����Ƃ������ړ��hverticalist(fixist)�̌���I�Ȏ�_�ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B

�������A[2439]��2�n�����̂����߁A��2���l�b�T���X�𐄐i���悤�ł���Ă����悤�ɁA�n�v�O�b�h�����́u�n�k�����v�̊T�O������A�����ړ��hverticalist(fixist)�̎�_�͍����ł��܂��B

�C��ɋL�^���ꂽ�Òn���C�̋t�]���ۂ𐳂������߂��āA�u�n�k�̊����v�������ׂ��ׂ��ł�

�B �������Ȃ��ƁA�����ړ��hhorizontalist(mobilist)�̖ϑz�͂Ƃ�ł��Ȃ������ɂ܂ň�E���Ă��܂��܂��B

��̗�Ƃ��āA�u�\���N�H�ɂ���đ嗤�n�k�����A�}���g���ɉ^��A�c��ȉԛ��₪�\�w���玸����v�Ƃ��A�u�}���g���ɒ��ݍ��c��ȉԛ��₪��2�嗤�B������v�A

�Ƃ����悤�Ȏ��~�߂̗����Ȃ��Ȃ�������Ȑ����Љ�܂��B���������i�P�O�U�y�[�W�j�_���ł����A�ێR�Γ�����́u�����m�^���R���_�v���甲�����ďЉ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����m�^���R�с\�V�����T�O�̒ƒn���j�ɂ����鎞�z

�\�ێR�Γ��ق�

2) ���{�̍\�����B�j

�v���[�g���R�_�̎���ɂȂ�ƁA ���{�̒n�̍\���敪�Ɋ�Â��āA �����m���� �C�m�v���[�g�̕ϑJ�A �v���[�g���Ή^������C��̎����I�Ȓ��ݍ��݂Ƒ��R�^�����W���邱�� ���{�n���} �Ȃǂ̌����ւƔ��W�����B�����̌����ɋ��ʂ����l���́A����ƂƂ����˂ɕt���̂��C���֎����I�ɐ����������Ƃł������B�\���N�H�ɂ���āA�嗤�n�k�����}���g���w�^�� �A �c��ȉԛ��╨�����\�w���玸��ꂽ���Ƃ͓����N���l�������Ȃ������B

�C�m�n�������w�̌����Ɨ���֖̎������W���тȂ� �̌�������A���{��5 ��̑�K�͍\���N�H���������Ƃ������ł���A ����܂ł̍\�����B�j��傫���ύX������Ȃ��ɂȂ����B(p161)

�Ƃ��낪�A�����m�^���R�т̂Ȃ��ɁA ������ ���ʂ̔j�Ђ��֖��тɔ����ďo�����A��������ƂɁA�u���Y���\����v �������ꂽ (Tair a et al. �A 1983)�B���̐��́A �Ⴆ�A ���^��\���т� �A �x�g�i���t�߂ɓ��ʂ⏬�嗤���܂��Փ˕t�����A���ɊC�a������ 5000 km �قǂ������ꂵ�ē��{�܂ł���Ă���Ƃ݂Ȃ��B���̂悤�ȉ�����Ɏ֖�₪�v�������ƍl����B�����̃v���[�g���Ή^���̕������f���́A�ُ�ȉ�����ړ��������x�����鍪���������Ȃ��B����́A �k�Đ��݂ŁA�قړ����悤�Ș_�����g���āA��ĂɏՓ˕t�������َ���C�a�̓����𒆓�Ă���ԓ����o�ăA���X�J�܂ʼn����ꂵ���Ǝ咣�������{�Ńe���[���ł����B�܂��T�^�I�ȐA���n�Ȋw�̑㕨�ł���B(p.208)

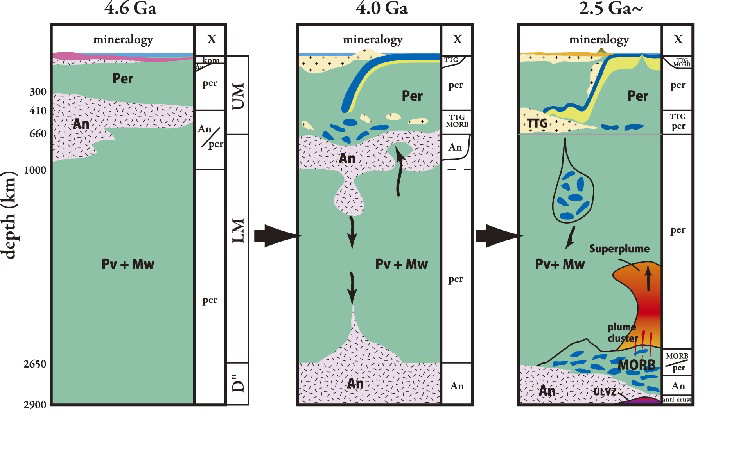

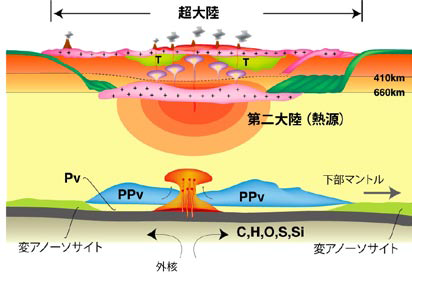

5) �V�����T�O�u�\���N�H�v��g�ݍ����R �^���̑̌n���i�������̎���j

�C�m��̌����͌��݂ł͕NJ����Y���Ă���B�\���N�H�h���ɒ[�ȍl���Ƃ��Ĉ����A�t���̎����`�h�̉����h�����E�̏펯�A�܂�A�͐ϕ��̋��������Ȃ������ɁA���ݍ��݂������i�s���āA�t���̂��ł��Ȃ������ŁA��Ց��̍\���N�H�͋N���Ă��Ȃ��Ƃ���l�����x�z�I�Ȃ悤�ɂ݂��� �B�C�m�����w�̎�@�Ɋ�Â����̃u���C�N�X���[���C��̌����Ɋ��҂ł��Ȃ����낤�B�ǓI�Ɋׂ��Ă���B���ɑ傫�����W�����@����������Ȃ�����ł���B

���̌����j��̂́A����̒n���w�ɂȂ邾�낤�B(p.208)

�V�j�t���̒n���w�̐V�W�J

����܂ŁA�n���w�͓��{����t���̂��F������邱�Ƃ��S�[���ɋL�ڒn���w��i�߂Ă����B���̌����A�`���[�g�̔����������̂ŁA���{�̃`���[�g�̔����̘I���͂ق�100���߂��t�b�_�������ꂽ�B���̌��ʁA���R�Ƃ����A�ߋ� 5.2 ���N�Ԃ̃v���[�g���ݍ��݂ɂ���đ嗤�̗ɘA���I�ɕt���̐������i�s���A�����{�͖�400-500km�C�m���ɗݑѐ��������ƌ��Ȃ��ꂽ�B�������A����͋L�ڂɂ���ĕt���̂��A�������������Ƃ���������łȂ��ꂽ���_�ł͂Ȃ������B�؋��͒f�ГI�ŁA���A �����������ƁA �ߋ� 5.2 ���N�Ԃ� 2/3�̊��Ԃ��t���̂��Ȃ�����ł���B���ۂ͂Ȃ������̂łȂ� �A��̎���̍\���N�H�ɂ���Ēn�\�����������ꂽ�\�����傫���B(p.209)

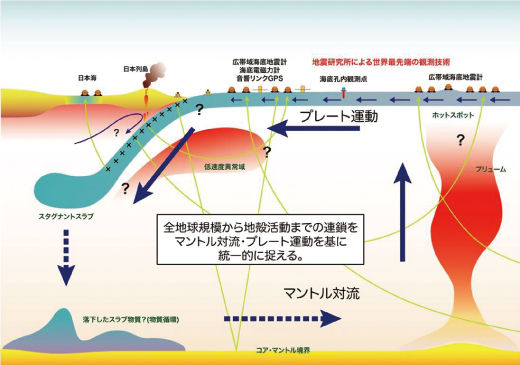

8)�}���g���_�C�i�~�N�X�Ƃ̃����N

�\���N�H�Ⓡ�ʂ̒��ړI�Ȓ��ݍ��݂ɂ���āA�㕔�}���g���ʼn����ɑ�ʂ̉ԏ��╨�����W�����Ă���ƍl������悤�ɂȂ��� �B���̗ʂ́A�J�ڑw������ 520�|660 km �[�x�Ɍ����Ă��\�w�̑嗤�n�k��6-7 �{�ł���B����ɃX���u���甍����Ȃ��ŁA�����}���g���̍ŏ㕔��Y�ڂ��Ă���ԛ����J�ڑw�̏㕔�̉ԛ�����l������A10 �{�ȏ�̉ԛ��╨�����}���g���ɂ��邾�낤�B

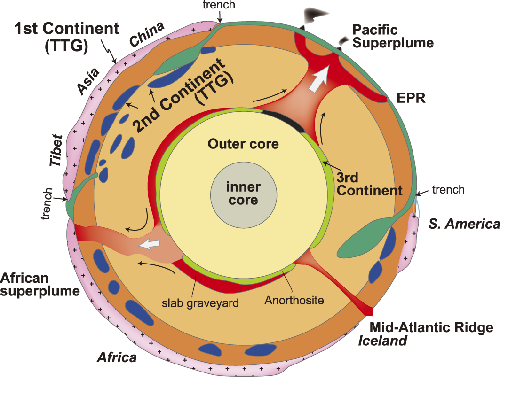

�����}���g���܂ŃX���u�ƂƂ��ɂ������܂ꂽ �ԛ���n�k�́A�����Ŕ������Ώ㕔�}���g���ւƏ㏸���邾�낤�B�܂��A���A�W�A�̒����ɉԛ��⎿�ȑ� 2 �嗤���L��I�ɕ��z���Ă���Ȃ�A�ォ��~������X���u���~�߂āA�ԛ���̓X���u�ؗ��̌����ɂȂ邪�A�~������X���u�͑� 2 �嗤����͂ɂ��Ȃ邾�낤�B����A�����}���g������㏸����v���[������ 2 �嗤���錴���ɂȂ邾�낤�B����́A�\�w�嗤�̗����W�U�Ɣ�r����錻���ł���B�� 2 �嗤�̍L�敪�z�̓����� �i�} 42) �Ɏ����ŁA ������ 2 �嗤�̃_�C�i�~�N�X�A����ɁA�E�C���\�E���T�C�N���̂悤�ȃ_�C�i�~�N�X�ƃX�[�p�[�v���[���̊W�ȂǁA�n�������w�I��@�ɂ���Ĕ��W����ۑ�͑����B

�}42�@�}���g�������ɑ�2�A��3�̑嗤�����݂���i�H�j

�������A��2 �嗤�̔��M���ʂ����嗤�̕���ɂƂ��čł����ʓI�ł��邩������Ȃ��B����ɁA�}���g���Η����x�z�����̂��� 2 �嗤��������Ȃ��B��2 �嗤���U�������}���g���Η����A�X�[�p�[�v���[���̒a���Ɛi���ɂǂ̂悤�ȉe����^�����̂ł��낤���H(p.210)

9) �n���j��ʂ����嗤�̐i���� �}���g ���_�C�i�~�N�X

�������A�{�_���ŋc�_�����悤�� �\�w�嗤�̖�10 �{�̎��ʂ����ԛ��₪����Ƃ��ă}���g���̂Ȃ��ɎU�݂��A����������炪�� 2 ���嗤�Ƃ��ė����W�U���J��Ԃ��Ȃ�A���Ȕ��M�@�\�����ԛ���̓}���g���Η����x�z������B(p.210)

����A���n�C�m�̒a���ƘA�������v���[�g�^���̊J�n�́A���ݍ��ݑтŁA�����̌ʏ��a�������A�X���uMORB �̒��ړI�� �n�Z�ɂ���Č����悭TTG �n�k�����肾�����ł��낤�B�����́A�������A���ʓ��m�̕��s�Փ˂Ƃ�������ȑ��\���ł̏Փ˕t���������āA�قƂ�ǂ��}���g���ɒ��ݍ��݁A �� 2 �嗤�B�����A�ŏ���20 ���N�ԂɌ����悭�������A�}���g���_�C�i�~�N�X���x�z�������낤 �i�} 44 �E�j(p.210) �B

�}44�@����ȉԛ���̋��}���g���Ɏ�荞�܂ꂽ�i�H�j

�u�����ɂ��t���̌����v�Ƃ������{�̓Ƒn�I�Ȍ������ʂ��̂āA�k�Ẵe���[���u�[���ɕ֏悷�錤���҂����������Ƃ҂�͖`���ŏq�ׂĂ��܂��B�u�ނ�͓Ƒn�I�Ȍ����͂��ׂĉ��Ă��琶�܂��ƍl���Ă���B�����N�������������{�ɗA�����邩�������u�A���n�Ȋw�̓N�w�v���v�Ɣᔻ���Ă��܂��B

�@���̎v�z���x�[�X�ɂ���̂��A���{�̓Ƒn�I�Ȍ������o���A�Ƃ��������ӗ~�͊����܂��B

�������A���R�Ȋw�̘_���Ɂu�A���n�Ȋw�v�Ƃ������t�͊�قɊ����܂��B ����������̂Ȃ�A�v���[�g�e�N�g�j�N�X���̂��̂��u�A���n�Ȋw�v���Ǝ��͎v���܂��B

���{�̓Ǝ�����ł��o�����Ƃ����ӗ~�͗ǂ��Ǝv���̂ł����A���e�I�ɂ͗��̗͊w�ƌő̗͊w���������፬���ɂ����_�ł̓v���[�g�_�̈���Ă��܂���B

����ȉԛ��₪�}���g���Ɏ�荞�܂�A��2�嗤�����A���̔��M���ʂő嗤���ړ�����A�Ƃ����悤�Șb���A�o�ł���Ƃ͎v���܂���B

�}���g���g���O���t�B�[�̐��ʂ���M�����v�����[�����_�Ƃ́A�u�ő̂ł���Ɖ��肵�Čv�Z�������ʂ���A�t�̂̕��o�炵���w�����������v�Ƃ������̂ł��B����̊ԈႢ���ؖ��������ʂɉ߂��Ȃ�����Ȃ����A�Ƃ����₢�ɓ������܂���B

�s��ȓ��e�ł����A�ŏ��̌��t�ɂ���u1060�N��㔼����1970�N�㏉���ɂ����ẮA���R�^���͎v�ٓI�ȐF�ʂ����������v�Ƃ������e�Ɠ��l�́u�v�ٓI���R���_�v���ƒf�肷�邵������܂���B

���c�搶�͏����̖`����

�u���ҁi���c�j�́A�v���[�g�e�N�g�j�N�X�̉����ɂ��ẮA�I�n�A�ے�I�Ȍ������咣���Ă������A�v���[�g�e�N�g�j�N�X�Ɍ��炸�A�����Ƃ������̂́A���ꂪ�p�������܂ł́A�w��ɑ傫�ȍv������������Ƃ����������������Ƃ͂Ȃ��B�v

�Əq�ׂĂ����܂��B���K���������̂ł����A�����u�v���[�g�_�v�E�u�t���̘_�v��p�����ė~�������̂ł��B

�@�NJ���Ŕj����ɂ́A��͂�A�n�u�O�b�h�����́u�n�k�̊������v�������ꂽ�A�n�ɂ����u���R���_�v����{����\�z���邱�Ƃł��B

����́A��2�n�����ɂ��ƂÂ��u���R���_�v�ł��B

�Q�l�F

�嗤�����j�ƍ\���N�H

�N���`�F�b�N�ł��Ȃ�SF�̐��E���H

Date: 2017-06-05 (Mon)

�v���[�g�_�͖������Ă���A�A���[���v���[�g�Ȃ�đ��݂��Ȃ�

�����V����̃T�C�g�ŁA�A���[���v���[�g�̑��݂�F�߂�L��������܂����B

�v���[�g�_���̂��̂��ԈႢ�ł���؋�����������̂ɂ�������炸�A�����V���䂪�F�߂Ă���͉̂��Ƃ����Ӗ��ł��傤���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���{�̃v���[�g�e�N�g�j�N�X�ƒn�k�̔��� �@�v���[�g�e�N�g�j�N�X���x�z����f���n���̕\�ʂł́A�\�����̃v���[�g�ɕ����ꂽ���\�X�t�F�A(��Ό�)�̑��Ή^�����n�k���n�ߗl�X�Ȍ��ۂ������N�����Ă��܂��B

���{�ɓ삩��t�B���s���C�v���[�g���A�����瑾���m�v���[�g�����ݍ���ł���̂͗L���ł����A�̐S�̓��{�����v���[�g�ɑ����邩�͂���܂Łu�M�̒��v�ł����B20�N�O�̖{������Ɠ��{�S�̂����[���V�A�v���[�g�A���Ȃ킿���B��A�W�A�ƈꖇ�ɂȂ��Ă��܂��B15�N�O�̕����ł͓��{�̐^���ɋ��E��������ē����{���k�ăv���[�g�ɂȂ��Ă���ł��傤�B

�����ƍŋ߂̕����Ȃ�k�ăv���[�g�̑���ɃI�z�[�c�N�v���[�g�Ə�����Ă��邩������܂���B��̂Ȃɂ��{���Ȃ̂ł��傤�B

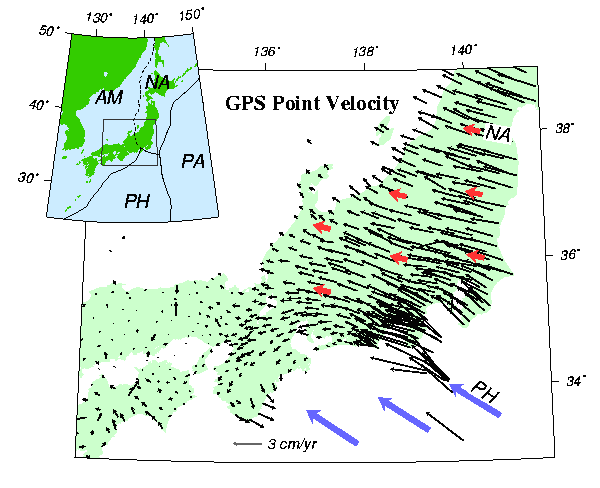

�@ �ŋߐ��N�Ԃ̉F�����n�ϑ��ɂ���Ă��̞B���ȏ��Ŕj���ꂽ���Ƃɂ��Ă��b���܂��傤�B������{��؍���GPS(�S�n�����ʃV�X�e��)�_�����[���V�A�v���[�g�ɑ��ē������ɔN��1cm�قǂœ������Ƃ���A���̒n�悪���[���V�A�v���[�g�̈ꕔ�ł��邱�Ƃ��^���n�߂��̂����N�O�̂��Ƃł��B�M�҂��܂ރO���[�v�͏�L�n��ɉ����A������ɓ����V�A�ɓW�J����GPS�_�̐��N�ɂ킽��ʒu�ω�����͂��A�����̒n�悪�قڈꖇ�̓Ɨ������v���[�g�Ƃ��ĐU�����Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��܂���(Heki et al., Jour. Geophys. Res., 104, 29147,1999)�B

���͈̔͂͏]���A���[���v���[�g�Ɖ��̂���Ă������̂ɂقڏd�Ȃ�A�u���̃v���[�g�v�̑��݂������ꂽ�i�D�ɂȂ�܂��B����ɃA���[���v���[�g�̑��݂����炩�ɂȂ����������œ����{���܂ށu�I�z�[�c�N�v���[�g�v���ɉ��肷��K�v���Ȃ��Ȃ�A���ʂ�k�ăv���[�g�̂܂܂ŏ��f�[�^���������Ȃ����Ƃ��킩��܂����B�����{���A���[���v���[�g�A�����{���k�ăv���[�g�Ƃ����\�}���悤�₭���炩�ɂȂ����̂ł��B

�@ �����̋��E�͈�{�̐��ł͂Ȃ���������ߋE�ɂ����Đ��S�L���̕��������Ă��܂��B�����ł͓삩��t�B���s���C�v���[�g�����ݍ���ł��܂����A�����͓��C�n�k�̐k����Ƃ����É��������Ȃǂ̖k�ăv���[�g���Ǝl����ߋE�Ȃǂ̃A���[���v���[�g���ɕ�����Ă���A���ݍ��ݑ��x��n�k�ė������������ł͂���܂���B�k�C���쐼���n�k�Œ��ڂ𗁂т����{�C�����̓A���[���v���[�g���k�ăv���[�g�ɒ��ݍ��ދ��E�ł����A��X�����̑��x���2cm/�N�ƒ�ʉ��������Ƃ͂��̒n��ł̒n�k�̌J��Ԃ��̗����ɏd�v�ł��B

�@ �C�a�Ō�����C���v���[�g�̏Փ˂ł͑O�҂���҂̉��ɒ��݂���ňꌏ�����ł����A���ݍ��߂Ȃ����ǂ����̏Փ˂ł͎��Ԃ����G�ɂȂ�܂��B�����{(�k�ăv���[�g)�Ɛ����{(�A���[���v���[�g)����2cm/�N�̑��x�ŏՓ˂��Ă��钆���\�ߋE�n�������̂ЂƂł��B

���̂悤�ȏꍇ�v���[�g�̉^����(1)���ɏk��ŏ㉺�ɐL�т�A(2)������������ɂȂ��ĉ��ɉ����o�����A�̓�Ƃ���ł��B��\�I�ȏՓˋ��E�ł���C���h�ƃ��[���V�A�̏Փˌ���ł͏�L(1)�Ńq�}�����R���ƃ`�x�b�g�������`������A����ɑ�K�͂ȉ�����f�w�Ńu���b�N�������������o����� (2)�������i�s���Ă��܂��B�A���[���v���[�g�������������Ζk�シ��C���h�����ɉ����o������n�̂�����Ȃ̂ł��B �@

���{�ɖڂ�]����ƁA�����n���͎R�x�n�т��`�����Ă���(1)��������x�����Ă��邱�Ƃ͖����ł����A(2)�͂ǂ��ł��傤�B�A���[���v���[�g����݂����y�n���@�̑S��GPS�A���ϑ��_�̑��x��}�Ɏ����܂�(���ݍ��݂ɂ��n�ʂ̕ό`����菜���Č��₷�����Ă���܂�)�B��������ߋE�ɂ����ē����Z�k�ƂƂ��ɓ�k�L���������ł��B�܂�C���h�����k���{�A���[���V�A��������{�Ƃ���ƁA���ɉ����o�����A���[���v���[�g����ɉ����o�����I�ɔ����A�Ƃ��������`�����藧���܂��B�����Z�k�Ɠ�k�L���̒n�k�Ђ��݂͒f�w�̉�����ɂ���ĉ������܂����A���̓T�^�Ⴊ1995�N�̕��Ɍ��암�n�k�ł��B���̌����͒������{�ɂ����闤�ǂ����̏ՓˁA���̌����̓A���[���v���[�g�̓��i�A���̂܂������̓C���h�ƃ��[���V�A�̏Փ˂ɔ����嗤��̉����o���A����ɂ��̌��������ǂ�ƃS���h���i�嗤�̕���ƃC���h�̖k��ƂȂ�܂��B

�}�̐����F����͓��{���ӂ̃v���[�g�iAM:Amurian, PH: Philippine Sea,

NA:North American, PA: Pacific�j�Ƃ��̋��E�B

�E����AM����݂����y�n���@�̑S��GPS�A���ϑ��_�̑��x(�����)�ƁA

AM�ɑ���NA�APH�̑��Α��x(�����)�B

�u�����V����j���|�X No.85���]�ځv�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����u�K�

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[ �@

���{�̎Љ�ł������ړ��hMobilist�łȂ��ƁA�Љ�I�Ȓn�ʂ��Ȃ����̂悤�ȏɂȂ��Ă��܂��B

�@�ǂ����Ă���ȂɁu�����ȎЉ�v�ɂȂ��Ă��܂����̂��A�v�l�̓[���Љ�̂悤�ȕ��͋C�ł��B

�����m�v���[�g���a������͂��̊C��t�߁i�G���^�[�j���f��j��

�n�w��������̂́A�v���[�g�_�̖����ł���B

Date: 2017-06-06 (Tue)

�`���[�g�Ƃ�����̌���A���@���`���[�g������

�`���[�g�͖͐̂��@���ƍl�����Ă��܂������A���U���v���̂��߂ł��傤�A���ł͐�����Ƃ���Ă���悤�ł��B���{��S�Ȏ��T�ɂ͈ȉ��̂悤�ɂ���܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�w��`���[�g�́A���Ă͊C�����疳�@���w�I�ɒ��a���Č`�����ꂽ�ƍl�����Ă������A�قƂ�ǂ��ׂĂ̂��̂��]���̍��i��k���������U����]���C�Ȃ��邢�͌]���̈�[(������)���W�ς��Ăł������̂ŁA���̐�����Ƃ������Ƃ��ł����B�I(�ꂫ)�⍻�̂悤�ȑe���Ӌ�(��������)�����܂������܂܂Ȃ����Ƃ���A���悩�牓�����ꂽ�C�m��Ō`�����ꂽ�ƍl�����Ă���B

���{�ł́A�k�C�����牫��܂ŁA�Ð������⒆����̕t���̂Ƃ���n���̂̒��ɂ悭�݂��A�قƂ�ǂ��Ӌ���Ɏ��͂܂ꂽ�ْn���̒n����Ȃ��Ă��邱�Ƃ���A�C�m�v���[�g�̒��ݍ��݂ɔ����ĊC������t��������ꂽ���̂Ɖ��߂���Ă����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�ސ쌧�������̐��E�n���������̃T�C�g�ɂ��ْ������̂悤�ɉ�����Ă��܂��B(���R�Ȋw�̂Ƃт�@��12��4���@2006�N12��16�����s)

�������ďЉ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�u�`���[�g�Ƃ�����v�i�ْ��@�֓�����j

�`���[�g�Ƃ�����Ζ��́A�z���w�I�ɂ͔��ׂȐΉp�̏W���ŁA���w�I�ɂ͂قƂ�ǃV���J�iSiq�j����Ȃ�͐ϊ�ɂ���ꂽ���̂ł��B���܂�ɏ����ȑg���ł��邽�߂ɁA���Ă͉��w�I�ɒ��a������ƍl�����Ă��܂����B�������A�`���[�g�͕��U�����i��]���C�Ȃ̍��j�Ƃ������]�������̈�[����Ȃ鐶����ŁA���E�Ð���̒n�w������Â����������̂ł��B

�@�������Ȃ��̂́A�͐Ϗꂪ�����牓������Ă������Ƃ��A�ΊD���̂��̂��Ȃ����Ƃ́A�͐Ϗꂪ4�烁�[�g�����[�����Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B �@

�܂�A�`���[�g�͉��m���̐[�C�͐ϕ��Ƃ����킯�ł��B�Ƃ��낪�A�`���[�g�͑��R�т�����Â����̈�Ȃ̂ŁA�`���[�g���C�m�v���[�g�ŗy���ޕ�����ړ����Ă��āA���R�тɕt��������ꂽ���Ƃ��������邱�ƂɂȂ�܂����B �@

�@���̂��Ƃ͌Òn���C�̑���ŏؖ�����A�v���[�g�e�N�g�j�N�X��n���w�I�Ɏ�������̂ɑ傫���v�����܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������A����ł�[2508]�ɏЉ�����䌧����R�n�̖��@���`���[�g������ł��܂���B����R�n�ɂ͕��U�����܂ނ��̂Ɗ܂܂Ȃ����̂ƁA�����Ƃ����݂��邻���ł��B �@

�Òn���C�̑��肩��A�u�v���[�g���ԓ��t�߂̗ΐF����^��ł����v�Ƃ��u�v���[�g�e�N�g�j�N�X��n���w�I�Ɏ������v�Ƃ��l�����Ă��܂����A�u�n�k�̊����v�������Ƃ�F�߂�A���̂悤�ɉ��߂���K�v�͂���܂���B

�n���͌��\�������p����ς��Ă���B���{���ԓ���ɂ��������Ƃ��A�Ɉ�ɂ��������Ƃ�����B

���̃n�v�O�b�h�́u�n�k�����_�v���A�C���V���^�C���͎x�����Ă����B

�@���Âɂ͑嗤�K�͂ł̗��N�A���v�����x���N���Ă���A���̓s�x�n���͎p����ς��A�n���K�͂ł̊C�m�̏�����������B

�A����Â܂�ŏI�i�K�̋ɔ����q�̒��a���i�S�y�j���A�ʼn�����ƂȂ������̂��A�`���[�g�ł���B

�B�ԓ��t�߂̃`���[�g�ɂ́A���U�����̑��̐��������̎��[���܂܂�邪�A�ɒn���̃`���[�g�ɂ͊܂܂�Ȃ��B���ꂪ���@���̃`���[�g�ɂȂ�B

�C�`���[�g�����m�Ō`������A�C�m�v���[�g�ɂ���ĉ^��Ă����A�Ƃ����̂̓v���[�g�_��ӖړI�ɐM�Ă��邩��ł���A�t���̘_��K�p����K�v�͂Ȃ��B

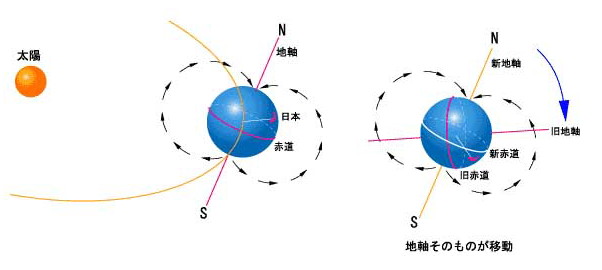

�D�n�k�̏d�S�������ƁA�������ہi�|�[���V�t�g�Ɠ������Ɓj���N�����A�Z���ԂŒn���̎p�����ς��B

�E�d�S������錴���ƂȂ�n�k�̏��~�́u�𗣃K�X�̔�����ł�������̂ŁA�u�n���Η��_�v���x���͂��Ȃ��B

�F�v���[�g�_�͔j�]���Ă���B���������ĕt���̘_���������Ȃ��B

�ƂȂ�܂��B

Date: 2017-06-08 (Thu)

���U���̃T�C�Y�͊C�m���ɂ���ĕω����A���݂��Ȃ�����������

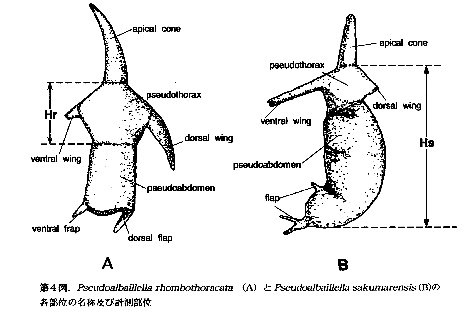

�@�O�g�юR�n��̃`���[�g�ɂ��Ē�������������܂��B����ɂ��ƁA�`���[�g�̑傫���͎����I�ɕω����Ă��āA���݂��Ȃ���������邱�Ƃ�����܂��B �@

���̕ϑJ�͊C�����x�̕ω��ƊW���A�X�͊��Ƃ��~�����R�r�b�`��T�C�N���Ƃ̊W�ōl������K�v������Ƃ��Ă��܂��B

�@�{���́A�n�k�������Ƒ傫�������������Ƃ��l������K�v������܂��B

�@���@���̃`���[�g�����݂��邱�Ƃ͒n���K�͂̕ϓ��ƊW���Ă��邱�Ƃ������������ʂł��̂ŁA�������ďЉ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�@�O�g�юR�n��y�����I�w��`���[�g�̕��U�����w���y�ѕ��U���̌`�ԕψ�

�R����V�i�������Ό�����A���ʍ��A��12 ���A p.13-22�A 2001 �N12 ���j

�@�w��`���[�g�͗������Ӌ����̋�������Ȃ��悤�ȊC�m��Ō`�����ꂽ�ƍl�����Ă���B���݂̊C�m��ɂ̓W�����I�Ð��ȑO�̒n�w�͑��݂����A������Â�����̒n�w�̐��w����Ê��ɂ��ẮA���ɕt�������͐ϕ�����������K�v������B���̓_�őw��`���[�g�ɑ��ʂɊ܂܂����U���͊C�m�Ê���m��d�v�Ȏ肪����ɂȂ�ƍl������B

�@�{���_�ł͕��Ɍ��R�n�擡�����̒O�g�уy�����I�w��`���[�g�ɂ����āA�܂����U�����ɂ�鐶�w���w�I�����̌��ʂ����B����ɂ����w��`���[�g���Y�o�������U�����ɂ��ĘA���w���f�ʂɂ�����k�̑傫���̕ω��ɂ��Č������A���̌��ʂ��ÊC�m���Ƃǂ̂悤�ɊW���邩���l�@�����B

��S�}�@���U���̃T�C�Y�Ɋւ���Hr��Hs�̐���

��T�}�@Hr��Hs�̐��������i�w���j�̕ω�

����A Hs �S�W�{�̕��ϒl��264.9��m�ł��邪�A�e�w���̕��ϒl��236.6 �` 277.3��m �Ƃ����������B�܂��S�W�{�������Hr �͍ŏ��l��63.46��m�A �ő�l��188.76��m �Ɩ�3 �{�̊J��������B Hs ���݂Ă�200 �`326.9��m�Ɩ�1.6 �{�̊J��������B

�@��5 �}�͊e�w���ɂ�����Hr�� Hs �̕��ϒl���v���b�g�������̂ł���A���̐����ω��̌X�����ΐ��Ŏ����B Hr�� Hs�͋���12.8m�w������13m�w���܂ł͌����X���ł���A13.2m �w������13.8m�w���܂ł͐���̑���������Ԃ��B

(2) �ÊC�m�� �@

Hr�A Hs �̕��ϒl�́A�w���ɂ��傫���قȂ��Ă���BHr ��Hs�̕ϓ��̃p�^�[�������Ă݂�ƁA���̓�͂悭�����ϓ��������A�w�����\cm �̎����ŕω����Ă���(��5�})�B

�e�w���̕��U���̑傫����ω�������v���Ƃ��āA��ɓ��L�̈�`�I�ȕω��A���̕ϑJ�A�����i�K�̈Ⴂ�Ȃǂ��l������B Hr�A Hs �Ƃ��ɌX�̒l�͑傫���قȂ��Ă���̂ňقȂ��������i�K�̂��̂��v�����Ă���\��������B�������e�w�����Ƃ̕��ϒl���l����ƁA�`���[�g�̑͐ϑ��x�͐�N�Ԃɐ�mm �ł��邩�������cm �̑w��`���[�g�̒P�w�̔N�㕝�͐����N�ł���B����͐��J���Ƃ������U���̎����Ɣ�ׂĔ��ɒ����̂ŁA�w���ɂ���Đ����i�K�̈Ⴄ���U�����Y�o���Ă���Ƃ͍l���ɂ����B�܂�Hr ��Hs �̕ϓ��̃p�^�[�����悭���Ă��邱�Ƃɒ��ڂ���ƁA�قȂ�2 ��̕��U���̑傫���������悤�Ȑ����ω��������Ă��邱�Ƃ���A�����̕ϑJ�ɊW���Ă���Ǝv����B

Granlund (1986) �͓�C���h�m�ɂ����āA���U��Antarctissa�����k�̑傫����`���\�ʊC�����Ɖ����Z�x�ɖ��ڂɊ֘A���Ă������Ƃ𖾂炩�ɂ����B�܂�

�@Granlund (1990) �͓�C���h�m�̃s�X�g���R�A���̕��U��Antarctiss���̉ߋ�50 ���N�̊k�̑傫���̕ω����A�_�f���ʑ̃X�e�[�W�ƈ�v���邱�Ƃ������A Antarctiss���̊k�͕X���ɑ傫���Ȃ�ԕX���ɂ͏������Ȃ�Əq�ׂĂ���B�܂��A Kuwahara (1997) �̓y�����I�V�����U��Albail1el1a���̐���ɂ��Č`�Ԋw�I�������s�A�����ɎY�o����2 �킪10(4��) -10�i5��j�N�̎����ŕϓ����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A���ꂪ�~�����R�r�b�`�E�T�C�N���ɊW����C�����̕ω��ɂ����̂ł���Ɛ��肵�Ă���B

�~�����R�r�b�`�E�T�C�N���͑��z�n�V�̂̈��͂̉e���ɂ��n���̋O���v�f��n���̌X���̕ω��������Ƃ���C��ϓ��̎����ł���A 2 ��3 ��N��4 ��1 ��N�A 10 ���N�A 40���N�Ȃǂ̎������m���Ă����l�I�̕X���E�ԕX���̃T�C�N���̓~�����R�r�b�`�E�T�C�N���̏\���N�����ƈ�v���Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���(���A 1995)�B

��������Hr�AHs �͑w�����\cm �̎����ŕϓ����Ă���A���̎����͑͐ϑ��x���琔���N�`���\���N�ł���B ���̕ω���Granlund (1 990) ��Kuwahara (1997) �̌������ʂƂ悭���Ă���A�~�����R�r�b�`�E�T�C�N���ɊW����C�����̕ϓ���\���Ă���\���������B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[ �@

���U���͂��̎���ɁA���̏ꏊ���n����̂ǂ̒n��ɂ������̂��A�ԓ��t�߂��A���ܓx�т��A�܂��͋Ɉ�ɂ������̂��ɂ���āA�傫�����Ⴄ�悤�ł��B�܂��A�܂��������݂��Ȃ��A�܂�A�Ɉ�ɂ����āA�����ł��Ȃ��������������ƍl�����܂��B

�@�n�k���������邱�Ƃ�����̒n�������w�ł͔F������Ă��܂���A���͂���������Ă��܂��B

�������A�~�����R�r�b�`��T�C�N���Ƃ������K�͂Ȓn�k�̕ω������ł͂Ȃ��A�����Ƒ傫���A�������i�Ƃ����Ă��A�����N�Ɉ�x�Ƃ������Ƃł��傤���j�n�����p����ς��Ă��邱�Ƃ��l�����āA���͂����肢�������Ǝv���܂��B

�`���[�g�͖{�����@���̔S�y���ł܂������̂ŁA���U���������邱�Ƃ�����܂����A�u������v�Ƃ������ނ͂ǂ����Ǝv���܂��B

[2438]�ɏЉ���n���C�t�]�̋L�^�ƁA�n�w�̔N��A���U���̗L������������A�A�C���V���^�C���̌������ȉ��̌��t�A

�u�n�v�O�b�h���̍l�����͍��܂łɂȂ������V�������̂ŁA���ɊȌ��ł킩��₷���A�E�E�E����Ɂw���ؐ��x�����܂�E�E�E�n���̒n�\�̗��j�Ɋւ���A���̂ǂ�Ȑ������d�v�Ȑ��ƂȂ邾�낤�v�i[1074]�Q�Ɓj

�ɂ���w���ؐ��x�����߂��ƂɂȂ�悤�ȋC�����܂��B

�ƂȂ��ė~�����Ǝv���܂��B�\���͏[���ɂ���܂��B

Date: 2017-06-08 (Thu)

���U�����܂܂Ȃ��`���[�g�A���ɂȂ������U���������邱�Ƃ͂Ȃ�

�@���U�����܂܂Ȃ��`���[�g�ɂ��Ē��ׂĂ��܂����A���͌���ł̒������������Ƃ��Ȃ��̂ŁA���ꂽ���̂��������Ă��������Ă��܂��B���̒��ɓ���̌������̂��̂�����܂����̂ŁB�Љ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���c&���������������o�[���L

������w��w�@�@���w�n�����ȁ@�n���f���Ȋw��U�@�V�X�e���Ȋw��u���@

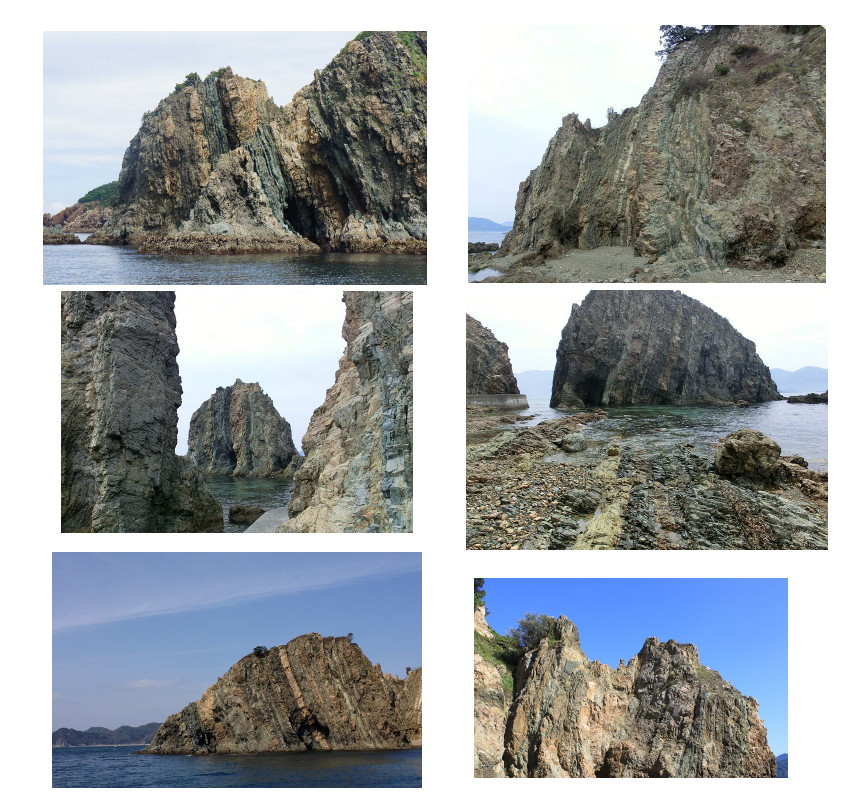

�@�������������ꏊ�ɂ̓`���[�g�Ƃ�������o�Ă���Ƃ����b�͊��ɐG��܂����B����́A��̂̐[�C��ɕ��U���ƌĂ�铮���v�����N�g���̊k���~��ς����Ăł����n�w�ł��B

�������A�n�����ł���������������܂��A�������ׂĂ��鎞��̐[�C��ɂ��`���[�g���ł��Ă��Ȃ����������������ł��ˁB�ł́A�`���[�g����Ȃ��������ǂ��Ȃ��Ă��邩�H������̎ʐ^�����Ă��������B

�ʐ^�ł́A�����ۂ��c���̂���n�w�̊ԂɁA�������������F���\�ʂ̒n�w������̂���������ł��傤���H���̒n�w�A�㉺�̃`���[�g�ƈ���āA�n�w�̖ʂƕ��s�ɋ߂�����ڂ��w���ɂ���̂�������ł��傤���H�����w�̒��ł��A�D�F���ۂ��Ƃ���͎����������Ƃ���Ȃ̂ŁA����ڂ������₷�����Ǝv���܂����E�E�E �@

�Ƃɂ����A�`���[�g�ƈႤ�n�w�������ł��B���̒n�w�A�D�F���ۂ��S�y�łł��Ă��āA���U���̊k���قƂ�NJ܂܂Ȃ���ł��B�������Ō��Ă݂�Ƃ悭�킩��܂��B

�@�����炪�`���[�g�B

�@����A�����炪�S�y��B

���U�������R�̊����ŏ����Ă��܂����Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B���U���͂��Ȃ������E�E�E�E�̂ł��B

�@�j�āE�E�E �@

�����Ă��܂�ꂽ�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�Ƃ�����ɁB �@

�v����ɁA�{���͕��U���������̂�������Ȃ����Ă��Ƃł��ˁB���Ⴀ�A���ǃ`���[�g�ƔS�y��̈Ⴂ���牽��������̂����āH����́A�܂����x�̂��b�ɂ��܂��傤�B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�@���̌�̘b�͂���܂��A���U�������R�ɏ����ĂȂ��Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B �@

�@�u�n�k�̊����v�������A�ɒn���肵���ꍇ�ɂ́A���U���������ł��Ȃ��������ɂȂ����A�Ƃ������Ƃʼn��߂ł���͂��ł��B

�@�������ۂŊC�m���������邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B�����ƌ������|�[���V�t�g�ɂ��n���K�͂ł̍^�����ۂɂ�鍬�����Ǝv���܂��B

Date: 2017-06-09 (Fri)

�Ȃ�ł�����A�Y�����Ă���悤�Ȓn���w

[2508]�ɂ��Љ������s���R�j�����ق̉���Łu����R�n�͓��{�̂����������������I�v�Ƃ������o��������܂��B

�u���U�����܂܂Ȃ��`���[�g�A�t���̃��f���ɔ�����n�w�v���b��ɂȂ��Ă��āA�u�������R�n����A�V�������f�������܂�邩������܂���v�Ƃ���܂��̂ŁA���̌�ǂ�ȓW�J�ɂȂ��Ă���̂��������N�����ׂĂ݂܂����B

�������̂�[2514]�ɂ���ێR�Γ������́u�\���N�H�v�Ƃ����T�O��������āA�u���R�x�̍����V���߁v�Ȃ���̂����s���Ă��邱�Ƃł����B

�u���Z�т̑͐ϕ��̋N���͓쒆���ł���A��ˑтƂ͖��W�ł������ƍl�����Ă���v�Ƃ��A

�u�C�m�v���[�g�̐��荞�݂ɂ��w���݂̂Ȃ炸�n���̂̌�����\���N�H�ɂ��S�����N���邱�Ƃ��咣����Ă���A�n���̂������邱�Ƃ͗e�ՂɎ������v

�@�Ƃ����h���R�z���h�ȉ������ڂ������܂����B

�����w�n�����������Z���^�[�����I�v�u���{�C�n��̎��R�Ɗ��vNo�D21�A1014

�ɍڂ��Ă����u���䌧���̂������̒n��̒n���@���̂T�F����R�n�k���̒n���\���̉��߁v���� �E

���甲�����ďЉ�܂��B�@�V�������f�������҂����̂ł����A�v���[�g�_�A�t���̘_�̍X�Ȃ邲�艟���ŁA���҂��O��܂����B �[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�T.�v���[�g�������E�ƕt����

���āA��ˑт͔��Z�т̍Ӌ����͐ϕ��̋����n�ƍl����ꂽ���A�����́A���Z�т̑͐ϕ��̋N���͓쒆���ł���A��ˑтƂ͖��W�ł������ƍl�����Ă����B����R�n�̌������瓯�l�Ȉӌ����o���ꂽ���Ƃ�����iHattori�A 1989�j�B���m���͐ϕ��i�`���[�g�E�]���Ŋ�Ȃǁj���쒆���̉��i�����j��ʉ߂������ɍ���Ȃǂ���������A�C�m�w�����������A���̌�k���ɂ�����������ɐڋ߂��A�t���̂ƂȂ�A���Z�т��ł����������\��������B

���݂̔�ˑтƔ��Z�тƂ̊Ԃɂ́A��ˊO���сA���O�g�т����݂��Ă���B�����n���̔�ˑт͓쓌�����ɉ~�ʏ�ɓˏo���Ă��邪�A��ǓI�ɂ͂����̒n���т͔�ˑт̎���ɕ������Ă���B�������Ă���Ƃ������Ƃ́A�Ð��㖖�ȍ~�����I�嗤���i��ˑсj�ɑ��āA�قړ�����������C�m�v���[�g���ڋ߂������Ƃ��Ӗ�����B��ˑт̓ˏo���i��ˑтƔ��Z�т����ڂ���n��j�ł͎���ꂽ�n���́i��ˊO���сA���ߑсA���O�g�сA���Z�т���т����̈ꕔ�j�̖ʐς������Ƃ��L���͂��ł���B�����A�C�m�v���[�g�̐��荞�݂ɂ��w���݂̂Ȃ炸�n���̂̌�����\���N�H�ɂ��S�����N���邱�Ƃ��咣����Ă���A�n���̂������邱�Ƃ͗e�ՂɎ�������B���ߑт̔�ˑщ��ւ̐��荞�݁i��˃i�b�v���j���e�ՂɎ������B�㓪���Εt�߂ł́A����x�R���v���b�N�X�����ڔ�ˑтƐڂ��Ă���̂ŁA�y�����n����̂Ƃ������O�g�т̈ꕔ����ˑт̉��ɐ��荞�\���������B

�e�c�i�P�X�W�T�j�ɂ����Z�т̍L��I�n���}������ƁA����E�`���[�g��̂̃��j�b�g�i�R���v���b�N�X�j�ł��k���̂��͍̂��₪�����A��̂��̂̓`���[�g�������X���ɂ���B���Z�тł́A��قǎႭ�Ȃ��Ă���̂ŁA�C�m��ɂ�����`���[�g�̐��Y������Ɋ����ɂȂ����̂��A���邢�͊C�m��w���̌��Ă��郌�x�����Ⴄ�̂��A�ǂ��炩�ł��낤�B�����̂̃R���v���b�N�X�Ƃ��āA����x�R���v���b�N�X�����݂���B�A���I�Ȑ��荞�݂ɂ��t����p���l����ƁA����x�R���v���b�N�X�̍\���I���ʂɓ����R���v���b�N�X�����݂���̂��A����x���j�b�g�f����`�œ����R���v���b�N�X�����݂���̂��A���f������ł���B��҂̏ꍇ�ł��A��ʂɂ���������x���j�b�g���N�H����A�����瓒���R���v���b�N�X������o�����̂��A����x���j�b�g�̏�ɑя�ɓ����R���v���b�N�X���c����Ă���̂��A������s���ł���B

���Ă͔�ˑт͐�J���u���A�I�ƍl�����Ă����̂ŁA��ˑт��狟�����ꂽ�Ӌ��������Z�т��`�������ƍl���Ă����͂Ȃ������B�������A��ˑь`���̍ŏI�N�オ�W�����I�O���i�D�Ê��j�܂ŎႭ�Ȃ����B����ɁA�W�����I������甒���I�ɂ����āA���Z�т���`���[�g�I�����w�Q�������ꂽ�B���Ȃ킿�A���Z�т̈ꕔ����ˑт̎���ɎR��������A�`���[�g�I�����w�Q�ɋ��������B ���̎����ɂ͓����R���v���b�N�X�A���O�g�сi�����R���v���b�N�X�j�A��ˊO���т͔�ˑтƔ��Z�т̉��ɂ������̂ł͂Ȃ����B

�R���v���b�N�X�����т̔����̓v���[�g���E�t�߂ł̌��ۂł���B�v���[�g�͐���m�P�ʂ̍L����������A���̊����͎��ԓI�ɂ����疜�N�̒��������B�v���[�g���E����m�̒����������A�����т������炭���\m�ȏ�̕��������ƂɂȂ�B�v���[�g�����тł̒n�w�ό`�́A�x�j�I�t�]�[���ɉ������[�������̉��s���Ő��\m�ɓn���Đi�s���A�����ł͊C�m�w���̒�t���A�������A�ؒf�A�����A�Տ�A�\���N�H�Ȃǂ��A���ԓI�ɂ��ꏊ�I�ɂ��s�K���ɋN���Ă���A�����I�ɕ\������A�g�����፬���i��K�͂ȃ������W�F���邢�̓R���[�W���j�h������Ă���̂ł��낤�B�����R���v���b�N�X���̗ΐF��ނ͒�x�Ȃ���u�h�E�|�p���y���[�Α����x�ɕϐ����Ă���A���̎������P�Om ���x�̐��荞�݂��Ӗ����Ă���B���̘_���Ŗ��ɂ��������R���v���b�N�X�ƍ����R���v���b�N�X�͕�����������m����P�O��m�ȉ��ł���B�����͑�K�̓������W�F�i���Z�сj���̑��݂ɖ��W�̃R���v���b�N�X�ł���B���Z�т��t���̂Ƃ������߂͐������B�������A���̓������R���v���b�N�X�ɋ敪���A�Δ䂵�A�t���̏����߁A�t����p���c�_���邱�Ƃ͒n��n���w�Ƃ��Ă͏d�v�ł��邢���A��K�̓������W�F���邢�͕t���̂̌`���Ƃ������ꂩ��́A�S�̘_�I�ɗL�Ӌ`�Ȑ��ʂ�����ɂ͑����ȓw�͂��K�v�ł��낤�B

�v���[�g������ŕt���̂��ł�������B�t�����͊C�m�v���[�g��ɑ��݂����C�m�w���Ɨ��悩�痬������Ӌ����ł���B����Ƃ�������̂�������ɏW�܂��Ă���B�\�����E�i�x�j�I�t�]�[���j�͊ȒP�ɂ͈ړ����Ȃ��̂ŁA�W�����Ă��������̍\���Ƒw���͗���A�������ό`�E���f�����B����ɃI���X�g�X�g���[���Ƃ��čđ͐ς��N����B�ꏊ�ɂ���āA�t�����̓����ɍ����ł��A����炪�n��n���w�I�ɃR���v���b�N�X�Ƃ����j�b�g�Ƃ��ĔF�߂��邱�ƂɂȂ�B��X�����Z�тƂ��ł���n�т͂��̂悤�ɂ��ďo���オ�������̂ł��낤�B������ŕt�����̗ʂ������A�\�����E����ށi�C�m���Ɉړ��j���邱�Ƃɂ��A�V���Ȏ����悪�ł���B�����ŐV���ȕt����p���i�s���A�V���Ȓn���т��ł���ƍl������B

���Z�тƂ������т̂悤�ȃT�C�Y�ŕt����p��_����ꍇ�́A�����C�m���ɎႢ�͐ϕ����t�����Ă����ƍl���邱�Ƃɂ͍�����������B�������A�e�n���т̓����ł��R���v���b�N�X�P�ʂł��̂悤�ɂȂ��Ă���i�C�m���ɎႭ�Ȃ��j�ƍl����ɂ͒��ӂ��K�v�ł���B�����舵���Ă���R���v���b�N�X�ł��A�����R���v���b�N�X�Ɠ��R�R���v���b�N�X���e�X�Ɨ������R���v���b�N�X�Ƃ݂Ȃ����A�P�ɍ\�����̗ʔ䂪�����قȂ���x�Ƃ݂Ȃ����́A�����҂̔��f�Ɉˑ������B

���Ƃ���

�n��n���̓������ʂ��܂Ƃ߁A�n���}�ɕ\������ɂ�����A�ǂ����Ă���������߂��K�v�ƂȂ�B ����ɂ܂Ƃ߂����ʂ���n���\�����B�j��_���悤�Ǝv���ƁA�g�\��������h�A�g��������Ȃ��h�Ƃ����\�����p�������B�����܂��\�������ׂ��Ă����K�v�����邪�A�t���̃e�N�g�j�N�X�ł́A���Ԃ���Ԃ��L��ł���A����������Ă��܂����n���̂𐄒肷�邱�Ƃ��������̂ŁA���R�x���傫���܂c������B�{�_�ł͏q�ׂȂ��������A����ɑ傫�Ȗ��́A��X�����Ă������R�n�Ɏc���ꂽ�n���́A�����炭����ɊW�����n���̂ق�̂킸���ł��낤�B�啔���͍픍����A�����Ă��܂��Ă���B���̂��߁A�n�������ɂ���ē���ꂽ�ϑ��������琄������\�����B�j�́A����߂ĕs�\���Ȃ��̂ł��邱�Ƃɒ��ӂ���K�v�������B���㎩�R�x���������ł����������Ă����������҂���邪�A�n��n������̍v���͏��������̂�������Ȃ��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�u�\���N�H�v�Ƃ����V�����T�O�͉��߂̎��R�x���グ��̂ł��傤���A�u�����҂̔��f�Ɉˑ�����v�Ƃ����悤�ȁu���ꐫ�̂Ȃ��n���w�v�����s����̂ł͊w��̐i���Ȃ̂��ޕ��Ȃ̂�����܂���B���ׂ̐��E�ɓ��ݍ��悤�Ȃ��̂ł��B

�t���A�ՓˁA���荞�݁A�������A�ؒf�A��t���A�����A�Տ�A�\���N�H�E�E�E�Ȃ�ł�����A�ł͎��R�x���������Ēn���w�͕Y����Ԃł��B

�@�[���n�k�ʁi�x�j�I�t�]�[���j�͗o�Z�}���g�������ŋN���Ă���n�k��\���Ă���̂ł����āA��j��������ł����p�ł͂���܂���B�n�k�̗������܂������Ԉ���Ă��܂��B�i[1524]�A�u������̒n�k�w�v�ȂǎQ�Ɓj

�Q�l�F

�\���N�H

�\���N�H�Ƃ͒��ݍ��ރX���u�̑O�ʂ̕t���̂�嗤�n�k���j��A��j���u���b�N�ƂȂ�}���g���[���ɉ^������邱�Ƃł���B�����̓}���g���̂ǂ��܂Œ��ݍ��ނ̂��G660km�[�x�őؗ����A��2�嗤���`������̂��낤���B�i�ێR�Γ��j

�@�\���N�H�͊ԈႢ�I�@����ȊG�̓E�\�ł���I

Date: 2017-06-10 (Sat)

�v���[�g�e�N�g�j�N�X���_�̐ϋɓI����^���A�n���Ȋw�̑̌n�I�p�����K�v�ł���

�v���[�g�e�N�g�j�N�X���_����h������u�t���̘_�v�A�����āu�\���N�H�v�Ƃ����T�O�͓��{���܂�ł���悤�ł����A�������|���Ȃ��ƁA���E���ɍ������T���U�炷����ł��B �@�v�����āA�ϋɓI�ɂ����[���{���܂�̖Ә_]��j�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ɗ����܂����B

�@�W�҂ɒ�Ă��܂��B

�@�v���[�g���_�̌��_�̓E�F�Q�i�[�́u�嗤�ړ����v�ł����A�ďo���_�͑��풆�ɖk�������m�̊C��Ńw�X�����������u�����C�R�v�i�M���[�j�ł��B�C�m��g����������܂������A�Ԉ���Ă��܂��B

�@���łɗ���̃e�[�u���}�E���e���i�e�v�C�Ȃǁj���܂߂āA�M���[�̌`�����J�j�Y����������Ă��܂������A�u�n�k�̈ړ��v�A�u�n�k�̕����v��F�߂�ΊȒP�ɐ������ł��܂��B

�@�t���̗��_�͎l���\�тŐ������܂������A�u�オ�Â��A�����V�����n�w�v�Ƃ������Ƃ͓�������Ȃ������Ė���������܂��B

�@���U�����܂ރ`���[�g�Ɗ܂܂Ȃ��`���[�g������̂��A�u�n�k�̈ړ��v��F�߂�Ηe�Ղɗ������ł��܂��B

�@�n�k�����_����X�^�[�g���������ł����A�֘A������̉܂ŒT�����邤���ɁA��30�N�̓������o�߂��܂����B

�@���̕ӂ�ŁA�u�x�������̕ǔj��v�ɑ�������悤�ȑ傫�ȉ^�����J�n���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�@���{��Mobilist���S���ł��B�|���ϐ搶�̉f��u���{���v�v�ł̉����M����l�����߂��܂��B���|�h�ꋳ���i�A�����J�̒n�k�w���o���ҁj�̋��ȏ����Ќ��������߂��Ă��܂��B

�@�@

�@�@

�f��w���{���v�x�ɏo�����A�v���[�g�_������|���ϓ��勳��(�����j......�A�����J�Ŋ������|�h�ꋳ��

�@���K�v�Ȃ̂��u�̌n�I�Ȕp���v�ł��B �@

�}���g���͗o�Z���Ă��܂��B �@

�}�O�}�Ƃ̓}���g�������̂��ƂŁA���̒��Ɋ܂܂��𗣃K�X���������邱�Ƃ��A�ΎR������n�k�̌����ł���A�n�k�ϓ��̌����ł��B

�@����y�̉e����f���āA�V�����n�k�����A�V�����n�w�������X�^�[�g������K�v������܂��B

�@���{��V�����w��̒��S�n�ɂ��Ȃ��Ƃ����܂���B�u�嗤���v�����v�̃��b�J�ɂ������Ǝv���Ă��܂����A�u�����×��v�������ʂōĕ��コ���������̂ł��B

�@�S���������̕��X�̐ϋɓI�ȍs�������҂��܂��B

Date: 2017-06-11 (Sun)

�u���{���v�̊J�n�v�Ƃ����؋��͉����ɂ�����܂���

���{���v���J�n����Ă���A�Ƃ����Z���Z�[�V���i���ȕ�������܂��B�o���́u���{�n���f���Ȋw�A��2016�N���v�ł̒����w�҂Ƃ������Ƃł��B

���\�����̂͒|���ϐ搶�Ɠ���Mobilist�ł����A�v���[�g���_���Ԉ���Ă��܂�����A���e��S�ʓI�ɐM�p����K�v�͂���܂���B�i[2095]�Q�Ɓj

�@��̓I�ɉ������Ԉ���Ă���̂���m���Ă������߂ɏЉ�܂����A�[���n�k�̔���������������Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����m�X���u�̉����}���g���ւ̕���͊J�n���ꂽ��

*�V�� �M�� (�É���w���w���n���Ȋw����)

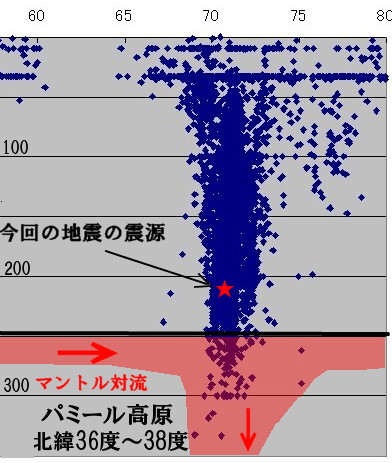

�C�ے������J���Ă���CMT���k�@�\���Ɋ�Â������m�X���u�������}���g���ɓ��B���A�������J�n�����������������̂ŕ���B

2015�N5��30��M8.1�̏��}�����̒n�k�ł͐k�x1�ȏ�œ��{�S�悪�h��A�[�x682km�̐k���悪�����m�X���u�ɘA�����Ă��邱�Ƃ������ƂƂ��ɁB�����m�X���u��[��660km�Ȑ[�̉����}���g���ɓ��B�������Ƃ��������B����3�����6��3���ɂ������M5.6�[�x695km�ƍX�ɐ[���n�k���N����A�����}���g���˓����m���ɂ����B�����̒n�k�͓������f�w�^���k�@�\�ł������B

�k����ł�2011�N3��11���̓����{��k�Ќ�A���{�C�a���ւ̈������͑���ɂ���Ĕ��k�@�\���ω����A2013�N11���ɂ͐��V���������J�n�����B�܂�����̃}���A�i�C�a���2013�N5��14��M7.3pr�[�x619km���A�}���A�i�X���u�͊C�a���瓯�S�~����Ȃ����܂܉����}���g����ʂɒ�����ł��邱�Ƃ��������B

�ɓ��X���u�͓��S�~����Ȍ㕽�ʉ����ē�قNj}���Ă���A�w�I�Ƀ}���A�i�X���u�Ƃ̊Ԃɗڂ����݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̗ڂ̖k���Ɉʒu����ɓ��X���u��[�ŁA2015�N5���E6���̉����}���g���n�k�͋N�����Ă���B

���̉����}���g���n�k�͌��݂̍Ő[�L�^�ł��邪�A����܂ł̍Ő[�L�^�̓E���W�I�X�g�b�N���2009�N4��18���[�x671kmM5.0+nt�ł������B���̐[�x��660km�̉����}���g����ʐ[�x�Ȑ[�ł���B�[�x660km�̉����}���g����ʂ̉��x���͏������ł́A�㕔�}���g����v�\���z���̃J�������́A�����x�̃y���u�X�J�C�g�ɑ��]�ڂ���B���̑��]�ڂ͒ቷ�قǍ�����v���邽�߁A�ቷ�̃X���u�͉����}���g����ʂ�ʉ߂ł��������ƍl������B�X���u��[������ɒg�߂��A�y���u�X�J�C�g�ɑ��]�ڂ��J�n����ƁA���͂������Č㑱�̃X���u�������}���g���ֈ������荞�ށB�ቷ�̃X���u���������荞�܂��ƍ����ɂȂ葊�]�ڂ��A���I�ɐi�s����B�A���I���]�ڂ̓X���u�������}���g���ɕ���������B�f��u���{���v�v�i��2�Łj�ł́A���{���v���A��X���u�̉����}���g���ւ̕����ɂ���Đ������Ă���B

2009�N4��18���̒n�k�������}���g���n�k�ł������̂ł��낤���B2009�N4��18���̔��k�@�\�͉�����f�w+nt�^�ł���A��X���u���̋t�f�w�^���k�@�\�ƈق��Ă���A660km�����E�ɔ��k�@�\���ς���Ă���B�܂��A�k�����X���u�̉��ʂɈʒu���Ă��邱�Ƃ́A�����O�ɊC��ŗ�p����Ă��Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���A�X���u���ő��]�ڂ��Ղ������������Ă��邱�Ƃ���A�����}���g���n�k�ł������ƍl������B�E���W�I�X�g�b�N��ő����m�X���u�������}���g���ɓ˓����Ă����Ƃ���ƁA2011�N3��11���̓����{��k�Ђ̌����ƂȂ����ł��낤�B

����ł́A2016�N1��2���ɂ������k���i�j��J�n�j�[�x681km M5.7���N�����Ă���B�������A����CMT�k���i��v�j��j�[�x��641km�ł���A���k�@�\�����k�ߏ�t�f�wP�^�ƒ�X���u�Ɠ����ł��邱�Ƃ���A2009�N4���ɉ����}���g���ɓ˓����J�n���Ă����X���u���ʂɒ�X���u���������܂�ċN�������ƍl�������B���Ȃ݂ɁA2009�N4���̏����k���[�x��CMT�[�x�͋���671km�ł���A���}���̉����}���g���n�k�́A682km��688km����ы���695km�ł���B

�����m�X���u��2009�N4��18���ɉ����}���g���ւ̕������J�n���A2011�N3��11�������{��k�Ђ��N�����A2015�N5��30���E6��3���Ɉɓ��X���u��[�������}���g���ɕ��������A2016�N1��2���ɃE���W�I�X�g�b�N��Œ���Ă����X���u�������}���g���Ɉ��������B�瓇�C�a�ł�2012�N8��14���[�x654kmM7.3p���N�����Ă���A660km�Ȑ[�̒n�k���N����A�����m�X���u�S�͉̂����}���g���ւ̕������J�n�����B

���{�́A���{�C�g����1�疜�N�O�ɐҗ���܂ŊC�ʉ��ɖv���Ă���B���̒n���L�^�����A���ɊJ�n�������{���v�ɑΏ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�u�n�k�����_�v�ɂ��A���̃|�X�^�[���\�Ŗ��ɂ��Ă���[���n�k�́u�����m�X���u�̉����}���g���ւ̕����v�Ƃ͉��̊W������܂���B

�@�o�Z�}���g���͒n����̊e�n�Œn���[���ւƗ������Ă��܂��B���̗���(�㏸���闬�������)�̒��ŁA�𗣐����������ւƕω�����v���Z�X�Łu�𗣔����v�Ƃ����n�k���������܂��i���E�e�n�̐[���n�k�ʂ̌`���Q�Ɓj�B

600km�`700�����Ƃ����[���́A���������S�ĉ𗣐��ɕω�������x�̐[���ł��B����ȏ�̐[���ł͉𗣐��i�_�f�Ɛ��f�̂��Ɓj�������݂��Ȃ��Ƃ����[���ł��B�i�ڍׂ��[���n�k�͉��̊C�a�ɂ����N���Ȃ��̂��Q�Ɓj

���̗������������߂Ɂw�ێR�_���x�ł����̕t�߂ɉԛ��₪�ؗ����g��2�嗤���`�������h�Ƃ����悤�Ȕ��z�ɂȂ��Ă��܂��B

�v���[�g�_�Ő������Ă���l�B�́u�t���A�ՓˁA���荞�݁A�������A�ؒf�A��t���A�����A�Տ�A�\���N�H�v������g���āA���_����낤�Ƃ��܂����A�ق���т�U�����Ƃ͂��͂�o���܂���B

�w�̌n�I�p���x�����I�����͂���܂���B

Date: 2017-06-12 (Mon)

�v���[����e�N�g�j�N�X���̌n�I�p���ɊY�����܂�

�@�n���Ȋw��傫���O�i���������{���̗��_�A�Ƃ����{�l�ɂ��I���W�i���Ȍ����̐��ʁE�E�E�E�Ƃ������ĐM�����Ă���̂��u�}���g���E�g���O���t�B�[�v���琶�܂ꂽ�w�v���[���E�e�N�g�j�N�X���_�x�Ȃ���̂ł����A�}���g�����ő̂Ƃ�������̉��Ɍv�Z��������Ă��܂��B

�@���̌��ʗ��̂̏㏸�����������E�E�E�Ƃ����͖̂������Ă��܂��B

�@���E�I�Ȍ����ƕĂ����邩���̃u���O���Љ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ݍ����E

2012�N06��30��10:22

�v���[���E�e�N�g�j�N�X�ƒn�k�g���

�@�n���Ȋw��傫���O�i���������{���̗��_�w�v���[���E�e�N�g�j�N�X�x�A����ђn�k�g�̉�͂ɂ��āA�Љ�܂��B���̗��_�́A�n�������ɂ�����n�k�g�̓`�d�̈Ⴂ���ɑ��肷��u�R���s���[�^�E�g���O���t�B�[�i�n�k�g��́j�v�Z�@�̐i�W�ɂ���ē���ꂽ���̂ŁA���{�l�ɂ��I���W�i���Ȍ����̐��ʂł��B

�@�v���[���͊Ԍ��I�ɋN����}���g���Η����Ӗ����A�e�N�g�j�N�X�͒n���̍\���^����\�����f���ł��B�v���[���E�e�N�g�j�N�X�́A�v���[�g�E�e�N�g�j�N�X���܂ރ}���g���Η���\�����f���ŁA����ł́A�ł������̂��Ƃ�����\�ȃ��f���ł��B

�@�v���[�g�̋��E�͈��k��Ȃ̂ŁA���E�ʂɋt�f�w���������܂��B �@�C�a���C���ł́A���ݍ��ފC�m�v���[�g���X���u�̂����A�w�͈�����Ȃ̂Ő��f�w�A �[���w�͋Ȃ��ɂ�鈳�k��Ȃ̂ŋt�f�w���������܂��B

�@�C�a��藤���ł́A�X���u�͗����v���[�g�̐[���ɒ��ݍ���ōs���܂��B�X���u�̉����́A���k��ƂȂ��ċt�f�w���������܂��B������㕔�̃X���u�ł́A �v���[�g�̏d�݂ŊC�m�v���[�g��������������悤�ȗ͂������ƁA���f�w���������܂��B

�@�����̐[���ɒ��ݍ��X���u�́A�X���u���̊Ԍ������̏㏸�ɂ��A�E���������N���܂��B�₽���Ԍ������v���[�g���E�̊���ʁ��f�R���}�ʂȂǂ�ʂ��ėN�o����ƁA�n���肪�������₷���Ȃ�܂��B�܂��A���̐��������̃}���g���̈ꕔ��n�����ă}�O�}�������܂��B

�@���ݍ��X���u�́A�����̃}���g�������ቷ�Ȋܐ��w�ł��B�X���u�̎听���ł���ቷ�̌�����́A�ቷ�ł͑��]�ڂ��ɂ������߁A���x���������܂܃}���g���J�ڑw�ɕ����Ԃ悤�ɁA��U�ؗ����܂��B

�@���̑ؗ�����X���u���X�^�O�i���g�E�X���u�i�܂��̓��K���X�j�́A���{�̒n���ɂ�����A�}���g���s�A���ʂ̒�����ɁA����2,000km �ȏ�ɘj���ĉ������₽���\���ł��B �@���}�́A�w�X�^�O�i���g�X���u��m��A�}���g���Η��̐V�V�i���I������x �[�� �Ǖv���i �C�m�����J���@�\�E�n�������_�C�i�~�N�X�̈�E�̈挤����\�ҁj�����p�B

Fukao�@Yosio���̌������

�@���Ԃ��o�ƁA�₽������������������̃}���g���ʼn��߂��āA���]�ڂ��i�݁A�u���v�ɕς��܂��B

�@��莞�Ԃ��o�߂���ƁA�u�����v�Ɓu���v�̃o�����X������A�}���g���J�ڑw�ɑؗ����Ă����X���u�́A�����}���g���ւƕ������čs���܂��B

�@���̉����}���g���ւƉ��~����}���g���̗�����A�R�[���h�E�v���[���ƌĂт܂��B�R�[���h�E�v���[���́A ���x���傫���Ȃ������߂ɁA�����}���g���̒ꁁD�h�w�܂ŒB���đ͐ς��܂��B

�@ �R�[���h�E�v���[�����A�}���g���Ő[����D�h�w�܂ŒB���ĊO�j���₷�ƁA���̔����ŁA���̂ł���O�j�̊���������ɂȂ�A D�h�w�̕ʂ̏ꏊ���g�߂��āA�z�b�g�E�v���[���̏㏸���N�����A�ƍl�����Ă��܂��B �@

�z�b�g�E�v���[���́A�}���g�������i��S��j���ׂ��ǂ̂悤�ȏ�Ԃŏ㏸���Ă䂭����ł��B�㏸���̍ŏ㕔�́A�L�m�R�̂悤�Ȍ`������Ă���A����ȃL�m�R�̎P�̕����ɁA�������}���g������������܂��B��������A�}�����ꂵ���}���g���������㏸���܂��B �@

�@�}���g�������̗��ꂪ�����I�Ȋ���ڂɓ����Ă����A�����C����Ȃ�܂��B�L�m�R���炻�̂܂܃}���g���������㏸����A�����悪�ő�1000km�ɒB����悤�Ȓ�����ΎR���`�����܂��B�C�������ΎR���A�u�쑾���m�X�[�p�[�E�v���[���v�̂悤�ɁA����ȃ}���g�����肪���邽�߁A�������Ԃ�1000���N���琔���N�ɋy�Ԃ��Ƃ�����܂��B

�@���݂̒n����ŁA �z�b�g�E�v���[�����㏸���Ă���̂́A�n���C��A�C�X�����h�Ȃǂ̃z�b�g�E�X�|�b�g�ł��B����ȃX�[�p�[�E�v���[���̏㏸�́A�ߋ��ɂ͒��嗤�̕�����䂫�N��������A��ʂ̃K�X����o���ċC��ϓ��̌����ɂȂ������Ƃ�����܂����B

�@�z�b�g�E�v���[���́A10���N�O�̊C�m�v���[�g�ɗR������Ƃ�����������܂��B���̐��̏ꍇ�A���ݍ��C�m�v���[�g���A�R�[���h�E�v���[���Ƃ��ĉ��~���AD�h�w�Ƃ��Ē��炭�}���g���̒�ɂ��������̂��A10���N�̎����o�āA�n�\�ɖ߂��Ă������ƂɂȂ�܂��B

�@�܂��A �R�[���h�E�v���[���ƃz�b�g�E�v���[���̏㏸�́A��P���N�����ŋN����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ�����������܂��B1 ���N�قǑO�i�����I�O���j�ɂ́A���疜�N�ɘj���đS���A�n���C�t�]������܂���ł����B���̎���A�v���[�g�̈ړ��������A�ΎR�����������ŁA�n���͔��ɉ��g�ȋC��ł����B���̎���ɁA�X�[�p�[�E�v���[���̏㏸���������̂ł͂Ȃ����Ɛ�������Ă��܂��B

���F �@

D�h�i�f�B�[�E�_�u���E�v���C���j�w���R�A�E�}���g�����E�́A�����}���g���ƊO�j�̋��E�Ɉʒu���A�[��2700km �ɂ���܂��B�����́A���~���Ă����C�m�X���u�̗��܂��ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̑ΏۂɂȂ��Ă���̈�́u�ọ̋�ł���ƍl�����Ă��܂��B�ŏ��ɏq�ׂ��悤�ɁA�ő̂ł���Ɖ��肵�Ēn�k�g�̑��x�Ȃǂ����肵�Ă����āA�v�Z���ʂɉt�̂̏㏸������͖̂������Ă��܂��B

�ő̂̒��ł��̂悤�ɕ��͂��Ƃ��A���~�Ƃ������̗͊w�̊T�O���g�p����̂́A���{�I�ɊԈႢ������܂��B���I���W�[�Ƃ����T�O�i�ő̂ł������I�ɂ͗��́j���g�p�Ƃ��Ă��܂����A���I���W�[�̉��߂��Ԉ���Ă��܂��B�n�k�g���}���g������`�d���Ă���悤�Ɍ�����̂́u�t�̂ł��A�Ռ��g�ɂ͌ő̓I�ɐU�����v�Ɖ��߂��ׂ��ł��B�}���g���͉t�̂ł�����A�v���[���I�ȓ����͂��肦�܂����A�v�Z���ʂ��瓱���͕̂s�K���ł��B

�u�v���[���E�e�N�g�j�N�X�́A�v���[�g�E�e�N�g�j�N�X���܂ރ}���g���Η���\�����f���v�ƍl�����Ă�����̂ł����A�u�e�T��������A�F������v�ɊY��������̂ł��B �w�̌n�I�p���x�Ɋ܂܂����̂ŁA���E�Ɍւ����{���̌����ł͂���܂���B

Date: 2017-06-13 (Tue)

�[���n�k�ʂ��x�j�I�t�]�[���ň�ʉ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ�

���{���̃I���W�i���Ȍ����Ƃ���Ă���[�����ƊێR���̌����́u�x�j�I�t�]�[���v�ƌĂ�Ă���u�[���n�k�ʁv���A�v���[�g�̐��荞��ł���p���Ɓu��ʉ��v���ĉ��߂��Ă��܂��B

�������A�u�[���n�k�ʁv���X���đ嗤�v���[�g�̉��ɐ��荞��ł��邩�̂悤�Ɍ�����P�[�X���S�Ăł͂���܂���B�}���A�i�C��ł͐����ɂȂ��Ă��܂����A�u�ʣ�ɂȂ�Ȃ��ꏊ������܂��B �y���[��j���[�w�u���f�X�̂悤�ɓr���œr���ꍇ������܂��B

�[���n�k�ʂ̕���

�}���Ŏ������̐[���n�k�Ɠ��{�ߊC�̂���Ƃ͑S������Ă���

���{�̗Ⴉ���ʉ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ�

�p�~�[�������ł̐[���n�k�A�ʓI�Ƃ͂����Ȃ�

�@�吼�m�̓�[���̊C��ɂ���u�[���n�k�v�����{�̏ꍇ�Ƃ͈���Ă��܂��B

�@���{�ߕӂ̗���g�p���Ĉ�ʉ����邱�Ƃ͂ł��܂���B�ꕔ�n��̗��������邾���̉����ł͐��E�K�͂ŋN���Ă��錻�ۂ�������邱�Ƃɂ͂Ȃ�܂���B�ܘ_�v���[�g���_���Ԉ���Ă���̂ł�����A���{�I�ɊԈ���Ă��܂��B

��͂�A�ߋ��ɋN�����n�k�̕����ƊW����u�o�Z�}�O�}�̑Η��v���e�����Ă���ƍl����ׂ��ł��傤�B�n�k�͕��サ�Ă��A���̉����ɂ������}�O�}�̗���͍��ՂƂ��Ďc���Ă���ƍl����ׂ��ł��傤�B

Date: 2017-06-14 (Wed)

�u�\���Z�H�v�Ƃ������z�̃x�[�X�ɂ���ύt�T�O

�u�嗤�����j�v�Ƃ����ϓ_����́A�u�嗤�ŏ�Ɍ`������Ă���ԛ���͑���������̂��A�嗤�͖c������̂���Ƃ����_�_�����܂�A�ǂ����ŐZ�H���Ȃ���u�ύt�v�����Ȃ����ƂɂȂ�܂��B

�@�܂��A�t���̗��_��i�߂�A�嗤�i�܂��͓��{�j�͏�ɑ��債������A�Ƃ������_�ɂȂ�A�u�n���c���_�v���̗p���Ȃ��Ɓu�ύt�v�����Ȃ��Ȃ�܂��B ���������ϓ_���u�\���N�H�v�Ƃ������z�̃x�[�X�ɂ���̂��ȂƐ��肵�܂����B

�@�u���v���[�g�e�N�g�j�N�X�_�v�̐���搶�́u�̗̂��n�̒����́A�C�ʏ㏸�̌��ʂł���A�C�ʏ㏸�́u�n���̖c���v�\�[�C��̏グ���p�\�̌��ʂł���v�Ɓu�c���_�v�̗���ōl���Ă����܂��B�i�n���̔��ap.94�Q�Ɓj

�@���̍l���́u�n���c���_��ł͂���܂���B�̐ϓI�u�ύt�E�o�����X�v������Ă���͕̂�����p�ł���A�I�[�\�R�[�c�A�C�g��������������Ǝv���Ă��܂��B

�u�Y�ƋZ�p�����������v�Z���^�[�̃T�C�g���

�܂�A������������ԛ��₾���ł́A�嗤�̑̐ς͖c���������ł��B�����������ŁA�n�k�ϓ��ŏ㏸�����ԛ���͕������Č����\��������A�ΐ��ł̒��a�ŕ��މ��i�Ήp�A���A�_��ȂǂɁj����A�Ήp�͂���ɍ����ł̔��ۂɂ��~���A�M�ɂ��ϐ��≻�A����A�͐여���ɂ��~���Ƃ����C�̉����Ȃ�悤�ȁg���]�h���o�āA�̐ς������A�u�ύt�������Ă���̂��ƍl���܂��B

�n���̑̐ϓI�ύt���Ƃ邽�߂ɂ͉��x���̌����������Ƃ��������Ӗ�������̂��Ȃ��E�E�E�Ǝv���Ă��܂��B

�u�\���Z�H�v�̒��z�́w�v���[�g�_�x��w�t���̘_�x�ɍS������߂��Ă��܂��B

Date: 2017-06-15 (Thu)

��ɑ嗤�͍��̈ʒu�ł͂Ȃ��A���������݂���

�@���ۉȊw�҃`�[���͓�ɂւ̉����ŁA1�g���ȏ�̋����̉��������A��ABC�j���[�X���Ă��܂��B

�@��ɂŋ����̉����������ꂽ�j���[�X�����C�u�����[42�i�A���T�E���X�j�ɂ��Љ�܂����B�܂��A����̋��������قŁu�I�[�������������������v�Ƃ����u�����Ȃ��ꂽ����[1072]�ŏЉ�܂����B

�����������Ă�������ɂ͓�ɂ����̈ʒu�ł͂Ȃ��������Ƃ͂͂����肵�Ă��܂��B

���̓�ɂŋ����̉���1�g���ȏ���������������j���[�X���Љ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���E20�����̊w�҂�@���N8���@���������̂��߃V�x���A��

7100���N�O�̂��̂Ɛ��肳��A�c��ȊC����ނ̉����܂܂�Ă���B

���T�T�E���X�̉���

�Ȋw�҂����͂܂��A�����I����ɏZ��ł����A�q���Ȃǂ̒��ނ̉����B �����������̓`���ɉ^��Ă���A�̂��ăJ�[�l�M�[���R�j�����قɑ���ꂳ��Ȃ錤�������{�����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��ɂɂ́u�H�����v��Nj������~���[�g����������z�����l�X�������Ă����Ƃ����b������܂��B�����̉�������Ƃ������Ƃ́A���̂悤�ȉߍ��ȋC�ۏ����̂��Ƃł͂Ȃ��������Ƃ��Ӗ����܂��B

�@�~���[�g���������̘b���₪�āA�����̍��Ղ���������āu�Ȋw�I�T���v�̑ΏۂɂȂ��Ă���̂ł��傤�B��ɂŃs���~�b�h���������ꂽ�Ƃ����j���[�X������܂������A�u�n�k�ړ��v���l����Ή��炩�̕��������݂����\���͔ے�ł��܂���B

�@�Ȋw�̐��E�ł��u�̌n�I�Ȕp���v��ʂ��āA���Ñ�̕����̎p�����炩�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�@�����A�Â������E������܂��傤�B�i�~���[�g���������̘b��[2385]�ɂ��Љ�܂����B�j

Date: 2017-06-16 (Fri)

���t�������f�w�H�a�p��ɓ������n�k�w

�u�Ђ��݁v�̒~�ς�J�����n�k���ۂ��Ƃ���u�͊w�����v�̒n�k�w���p�����Ă��܂��B �@

���̈�ł����A�C�m�����J���@�\���u�C��n�Ղ̂�����芊�肪�J��Ԃ���Ă���v���Ƃ�ĉȊw���T�C�G���X�ɔ��\�����Ƃ����j���[�X������܂����B�u������肷�ׂ�v�Řc�݂��~�ς���霜�ꂪ����Ƃ������e�ł��B �@

�܂��u���t�������f�w�v�Ƃ����p������܂�Ă��邻���ŁA�n�k�w�́u�a�p��ɓ���v�i�ǂ����悤���Ȃ���ԁj�Ƃ��������ւ����܂���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

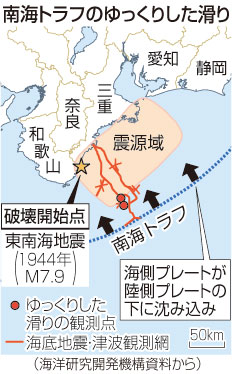

������芊��A�J��Ԃ����I�ɔ������A��C�g���t�|�C�m�@�\

�@�I�ɔ����쓌���̓�C�g���t�̐����ł́A�C���Ɨ����̃v���[�g���E�t�߂��������ƂP�`�S�Z���`���x���錻�ۂ��W�`�P�T�J���Ԋu�ŌJ��Ԃ���Ă��邱�Ƃ����������B�C�m�����J���@�\�Ⓦ����Ȃǂ̌����`�[�����P�U���t�̕ĉȊw���T�C�G���X�ɔ��\�����B

������肵�����肪 ���Ƃ�����Ƃ��Ă��A �����|���͂Ȃ��B�|���͔̂������ۂł���B

�������A���̉e�������n�ɋ߂��A�[�������ɋy�сA�Ђ��݂��~�ς����\���������B�P�X�S�S�N�̓���C�n�k�i�}�O�j�`���[�h�V�D�X�j�͂��̗��n�ɋ߂��������k����ƂȂ����B

�@ �C�m�@�\�̍r�؉p��Y��C�Z�p�������́u������肵������̊ϑ��_�𑝂₵�A�R���s���[�^�[�ɂ��V�~�����[�V�����Ƒg�ݍ��킹��A��n�k�̃��X�N�����ς����|���肪������̂ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă���B

�@�I�ɔ����쓌���ɂ͉��݂���P�[�u���łȂ������C��n�k�E�Ôg�ϑ��Ԃ�����ق��A�T���D�u�����イ�v�Ő[���@�킵���Q�J���̌��ɐ����Ȃǂ̊ϑ����u��ݒu���Ă���B�����`�[���͍�N�܂Ŗ�U�N�Ԃ̊ϑ��f�[�^�ׂ��B�i2017/06/16-03:48�j

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�n�k���ۂ͘c�݂��J�����ċN����̂ł͂���܂���B�u�𗣃K�X�v�Ƃ����_�f�Ɛ��f�̍����K�X�̔������ۂł��B���x�q�ׂ�C�t���̂ł��傤���B ���a�̎���ɐΖ{���l�Y�搶�炪�����Ă����u�}�O�}�ѓ����_�v�̂ق����^���ɋ߂��̂ł��B�n�k�w�͖��H�ɛƂ��Ă��܂��B ����ɁA�u�G�ϒ������^�v�Łu���t�������f�w�v�Ƃ������p�ꂪ���邱�Ƃ�m��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�P�DSAR ���������u���t�������f�w�v�͒n�k�f�w�̊T�O��ς���H

�F�F���@���i�n���n�k���������Z���^�[���j

���h�O�֎R�k�����̐���̈ʑ��s�A��������Ă���n��̌��n�������s�����Ƃ���A�����̒n�_�Œn�\�̕ψʂ��m�F�����B���ׂĈʒu�A�����A�ψʂ̌�����SAR �ɂ�镪�͂Ƃ悭����������̂ł������B���̒n��ł͒n�k�����͔������Ă��炸�A���͂̕ω��ɔ����I�Ȓn�\�ϓ��ƍl������B

�@����ɁA�{�ł́ASAR �ɂ��n�\�̕ψʂ��ʓI���ڍׂɔc���ł���悤�ɂȂ��Ĉȍ~�A�u���t�������f�w�v�������Ό����Ă������Ƃ��Љ��B�n�\�n�k�f�w�͒n���̒f�w�����𐄒肷��d�v�Ȏ肪����Ƃ���Ă������A�u���t�������f�w�v���n�k�ɔ����ĕ��ՓI�ɔ������鐫���̂��̂��Ƃ���A�n�\�n�k�f�w�̌������Đ�������K�v��������������Ȃ��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ȏオ�A�R�����g�ł��B

���̑��̕����ɂ��u���t�������f�w�v�Ƃ����p�ꂪ����܂��B�����Љ�܂����A

�Ȋw�_���ip.10 1-74�j�ɍڂ��Ă��܂����B

�u���t�������f�w�v�Ƃ́A�u�v���[�g���E�̒f�w�����ɔ�������n�k�ɍۂ��ĕ����I�Ɋ�������f�w�v�Ƃ������Ƃł����A�ʐ^���猩�āA�����ɔ����Ăł���u�n����v�ɉ߂��܂���B�u���f�w�n�k���v���A�v���I���Ɏ���Ă��܂��ƁA�Ƃ�ł��Ȃ����̊w��ɂȂ��Ă��܂��܂��B�n�k�����_���猩��Ɓu�a�p��ɂ���v�A�ǂ����悤���Ȃ��A�Ƃ����ł��B

�n�k�w���A�n���w���̌n�I�p�����K�v�ł��B

��l�ɂȂ��������搶���ȉ��̂悤�Ɍ���Ă��܂��B

�����āA�֍F�a�̔����ϕ��̔����Ȃǂ��グ�Ă��܂��B

����E�Ζ{���l�Y�搶��̒n�k�w�E�n���ς��ǂ����������ė~�����Ɗ���Ă��܂��B

Date: 2017-06-17 (Sat)

�u���t�������f�w�v�͒n�k�̃��J�j�Y���������Ă��Ȃ��؋��ł���

�u���t�������f�w�v�Ƃ����p�ꂪ������g�p����Ă���̂��ׂĂ݂���A2012�N�̏T������̋L���ɂ���܂����B

�u�ň��̏ꏊ�Ŕ������ꂽ!�c�[���ѓc�����l�c�J �u��s�c�f�v���f�w��M7�n�k����������u��s���|��v�uJR�������̊O�������v�u�h�q�ȋ@�\�}�q�v�ɔ������v

�@�Ƃ���2012�N9���̋L�������ďЉ�܂��B�����s���Œf�w���������ꂽ�Ƃ����j���[�X�ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�qJR�c�[�w�߂�����A�ѓc���w�t�߂�ʂ�A�O���ɉ����Ďl�c�J�w�t�߂Ɏ���S����7km�̊��f�w�����݂���\��������r

�@8��20���A�n���w�̐��Ƃ��W�܂���{��l�I�w��Ŕ��\���ꂽ�A�Ռ��I�Ȓ������ʂ��h�ЊW�҂����̃h�̂��Ă���B �@

�����{��k�Ђ���A�܂��Ȃ�1�N���B��s�������ł���n�k���N����\�������邱�Ƃ́A���т��ѕ��Ă����B�����A��s�̃h�^���c�f���鋐��Ȋ��f�w�̑��݂��A����قNj����������ꂽ�̂͏��߂Ăƌ����Ă��悢�B

�f�w�͂��ċN�����傫�Ȓn�k�̏����ɉ߂��܂���B

���f�w�Ƃ������̂͑��݂��܂���B

�@���̂悤�ȏd��Ȋ댯���Ȃ�����܂Ō��߂�����Ă����̂��B�n�`�w�����̒r�c�����E������w��w�@�y�����͂����������B

�u�������ꂽ�̂́A��k�����́w���f�w�x�Ƃ������́B���́A����͖[�������Ȃǂł������������Ă��܂��B�Ƃ��낪���܂ł́A�Ȃ��֓�����ɐ��f�w�����݂���̂��A������������Ȃ�������ł��v

��k�����̐��f�w�́A��n�����������Ɉ��������邱�ƂŔ�������B�����������{��k�ЈȑO�A���{�͑����m���̃v���[�g�ɉ�����ē����爳�k����Ă����B������Ă���̂ɁA�Ȃ���������ꂽ�Ƃ��̒f�w�����݂���̂�---�B

�u���f�w�̐��Ƃ͈����ɔY���A���������Ă����ʂ������ł��ˁB

�@�Ƃ��낪3�E11�Ńv���[�g�̘c�݂����������ƈ��k����Ă������{�����Ƃɖ߂邱�Ƃɂ���ē��������ɐL�т��B�܂�A�����̐��f�w�́A����n�k�̂��ƂɂȂ��āA���t�������ŁA�ǂ��ł���������悤�ɓ����̂ł͂Ȃ����ƕ������Ă����v(���O �r�c����)

�@��������Ă������f�w�́A3�E11�̂悤�ȋ���n�k�̂��Ƃɓ����\���������A���낵�����݂������̂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�u���f�w�͈�������ɂ���ċN���A�t�f�w�͈��k�ɂ���ċN����v�Ƃ����������̂��̂��Ԉ���Ă��܂��B�f�w�͒n�k�̌��ʂƂ��ċN������̂ł����A�����̕����������Ȃ琳�f�w���A�����ɋ߂���t�f�w���ł��܂��B �����̕��������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��܂�������������Ă��܂���B

�����������ɋ߂���ΐ����f�w�����f�w�ɂȂ�܂�

�u�F�{�n�k�v�ɂ݂�n�k�w�̖������ip.39�j

�u���t�������v�Ƃ������悻�Ȋw�I�łȂ��p�ꂪ���̎g�p�����悤�ɂȂ����̂��{���ɕs�v�c�ł����A�ϓ��n�`�w�̊w�҂��g���Ă��܂����B

�։ꌴ���F�^���̉Y��f�w�Ɣj�ӑсF���n�s�K�i�̉\�����

�j�ӑт̊댯�����w�E�������Ă������Ƃ����܂��B

�u�ЂƂЂƂi�̔�ӑт́j�n�k���N�����Ȃ���������Ȃ����A�{�̂̊��f�w���傫���������Ƃ������������œ����Ă��܂��ƁB

����Ō��q�F�����Ă��܂��̂ł́v�i���m��w�E�n�Ӗ��v�����k�ϓ��n�`�w�l�j

�L�^�Ƃ��ē�����c���Ă����܂��B

Date: 2017-06-22 (Thu)

�t������鎞���Ƃ���Ȃ������͉��Ō��܂�̂��H�Ȃǂ̋^��

�Љ��L���̖����ɂ���u�n���w�҂́A�펯�Ɣ�펯���A�����ӎ����āA�������邱�Ƃ����߂��Ă���̂ł��B�v�Ƃ������͂����āA�����܂����B

�@����̒n���w�҂͖{���ɕt�����ۂƂ������̂�M���Ă�����悤�Ȃ̂ł��B�v���[�g�_���Ԉ���Ă��邱�Ƃ���������A�^����ɔے肳���l�����Ȃ̂ł����A������Geocentric�Ȏv�z(�V����)�̐��E�ɏZ��ł�����悤�Ȃ��̂ł��B�i[2439]�Q�Ɓj

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�펯�Ɣ�펯��� �@

�����ŗp�����������A�u�n�w�ݏd�̖@���v�ł��B���ɏ펯�ɂ��Ȃ����@���ł��B�������A���̏펯�I�ȁu�n�w�ݏd�̖@���v���A���ׂĂ̒n�w�ŁA���ՓI�Ɏg����ƂƂ͌���Ȃ����Ƃ��킩���Ă��܂����B �@

����̓v���[�g�e�N�g�j�N�X�Ƃ����l�����̓o�ꂩ��ł��B�v���[�g�e�N�g�j�N�X�Ƃ����l�����́A�n���\�ʂł�10�����̃v���[�g������A���ꂪ�A�ړ����Ă���Ƃ����l���ł��B�����C��ŊC�m�v���[�g�͐�������A�C�a�ŊC�m�v���[�g�͒��ݍ��݂܂��B�嗤�v���[�g�́A����⍇�̂͂��܂����A���ݍ��ނ��Ƃ͂���܂���B

�v���[�g�e�N�g�j�N�X�ŁA�C�m�v���[�g���A�嗤�v���[�g�̉��ɒ��ݍ��ނƂ���ł́A�C�m�v���[�g�̏�ɂ��܂��Ă����n�w���A�v���[�g�ɔ����Ă����肱�����Ƃ��܂��B�������A�͐ϕ��́A�y�����߁A���ݍ��߂��A�v���[�g����͂�����āA�����̃v���[�g�ɂ������܂��B������u�t���v�Ƃ����܂��B

�v���[�g�̒��ݍ��݂���������A�t���͑����܂��B�O�ɕt�������n�w�̉����ɁA���̒n�w�������肱��ł́A�t�����Ă����܂��B�܂�A�Â��n�w�̉��ɁA�V�����n�w�����荞�ނ̂ł��B���ꂪ�A�����ԌJ��Ԃ���āA�傫�Ȓn���̂ƂȂ������̂��A�u�t���́v�ƌĂт܂��B

�@ �t���̂Ō`�����ꂽ�n�w�́A�͐Ϗ������u�n�w�ݏd�̖@���v������Ă��Ȃ��̂ł��B�u�n�w�ݏd�̖@���v������Ă���n�w�ƁA����Ă��Ȃ��n�w�́A��������\�����S������Ă��邱�Ƃ�����̂ł����A�Ƃ��ɂ́A���₩��D��Ƃ����A�͐삪�^��Łu�n�w�ݏd�̖@���v�ɂ��������Ă��܂����n�w�Ɠ������̂��̂�����܂��B

����ɁA�u�n�w�ݏd�̖@���v�����Ȃ��t���̂ŁA��̒n�w�Ɖ����炭�������n�w�Ƃ̋��E�́A�������݂���̓�������Ȃ��Ȃ��قǂ҂����肭�����Ă��邱�Ƃ�����܂��B���ꂪ���Ă��A�����ɂ͎���̃M���b�v�A������t�]�����i�Â����̂���A�V�����̂����j���̂�����ȂǂƂ͂킩��܂���B�ł��A�t���̂ł́A���̂悤�ȏ펯�͂���̂��ƁA��펯�Ȃ��Ƃ��������Ă����̂ł��B �@

�ł́A����Ȍ��Ă��킩��Ȃ��悤�Ȃ��̂��A�ǂ����Č��������̂ł��傤���B �@

����́A�����Ƃ�����ɏ����ȉ��̌����ƁA�ڍׂȒn�������i�Z���`���[�g���A�~�����[�g���̃I�[�_�[�̒����⎑���̏W�����邱�Ɓj�ɂ���Ă킩���Ă��܂����B �@

�@�����́A��������d�q�������ȂǂŌ��Ȃ���Δ��ʂł��Ȃ��قǁA�����ȉ��̂��Ƃł��B�����̌����ł́A���{�̌����҂��傢�ɍv�����܂����B �@

�����́A�R�m�h���g�i���c���E�i�M�ɋ߂������̐H����I�ʂ��A����Ԃ��튯�j��L�E������U���A�]���Ȃǂ�����܂��B���̂悤�ȑ��푽�l�Ȕ�����p���āA�ꖇ�ꖇ�̒n�w�̏ڍׂȔN�㌈��������Ȃ��āA�ǂ̒n�w�̊ԂɎ���Ԍ�������̂������ɂ߂Ă��܂����B���ɍ��C�̂��錤���ł��B �@

�@�ł�����A�n�w���݂��Ƃ��A���ꂪ�A�u�n�w�ݏd�̖@���v�ł��܂������̂Ȃ̂��A����Ƃ��u�t���́v�ł��܂������̂Ȃ̂����������Ȃ���Ȃ�܂����B�n���w�҂́A�펯�Ɣ�펯���A�����ӎ����āA�������邱�Ƃ����߂��Ă����̂ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�@����[2452]�ȍ~�ŏq�ׂĂ����悤�ɁA�n�w�̏㉺�t�]�͒n�k�ϓ��ɂ��u�n�k�̌��ꂠ����v�Ő������t���܂��B�v���[�g�_�̓x���E�\�t�����������Ă���悤�ɁA

�u�\���n���w�̂������{�I�ȃf�[�^�̊��S�Ȗ����̏�ɗ����A���������ɐ������ׂ����Ƃ�S�R�������Ȃ������v

���_�ł��B���R�l�X�Ȗ������o�Ă��܂��̂ŁA�����Ⴒ����Ƃ����C���Ă��o�Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B

���̈���t������鎞���Ƃ���Ȃ����������݂ɂ���Ă���Ƃ������̂ł��B��L�̕��́u�v���[�g�̒��ݍ��݂���������A�t���͑�����Ƃ͖�������悤�ł����A�������ďЉ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�n�w�G��

Journal of Geography 119�i2�j362—377 2010�@

�t���̂̍\���N�H�ɂ��O�ʂ̍\�����B�@�@�A�c�E�l

��蔲��

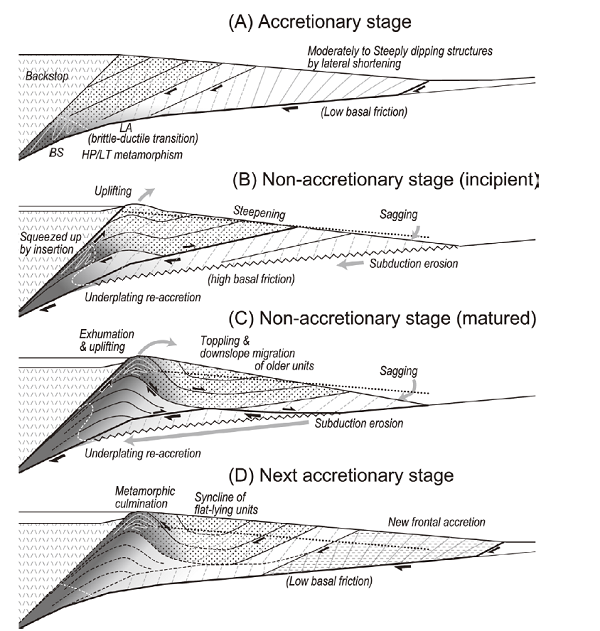

�} 9 �\���N�H—��t���ĕt�����f����K�p�����ꍇ�́A

�O�ʂ̒�p�\���̐����Ɋւ���͎��}�BBS�F�F�Њ⑊�ALA�F���[�\���Α����Α��B

�t�����ɂ́A�����Z�k�ɂ���Ĕ�r�I���p�Ȓn���\�������O���t���̂��`�������B���̎����ɒ�t���t���ɂ���č����ϐ��₪�`�������ꍇ�ɂ́A�`���[�g���S���������Ƃ���t�����j�b�g����z����Ɛ��肳���i�} 9A�j�B

��t�����ɂȂ�ƁA���łɃE�F�b�W��[�t�߂ɂ������O���t���̂͐[���ւƈ������܂�i�\���N�H�j�A�����Ӌ���𑽗ʂɊ܂ލ����ϐ��₪�`�������i�} 9B�CC�j�B�����̍����ϐ���́A�V���Ɉ������܂�Ă���N�������ɂ���ĉ����グ����B���̕����ړ��ɂ��E�F�b�W��ʂ͋}�X�Ή����A�����L����ɂȂ�B�����t���̂͊C�a���ɌX�����Ȃ���L�����A��p�Ȓn���\�����l������i�} 9C�j�B

���N���鍂���ϐ���́A���g�Ə�ڒn���̂̔����ɂ���Ē�p�\���B�����Ȃ��猸������B

�Ăѕt�������K���ƁA�t���E�F�b�W�͑������k��ɖ߂�i�} 9D�j�B�E�F�b�W��[���ɂ͐V���ȑO���t���̂��`�������ƂƂ��ɁA�����t���̂⍂���ϐ���ō\�������O�ʂ̒�p�Ȓn���\���͐������Ȃɂ���������B

�{�_���́A��L���f���̌����ɂ�����A�ł��P���ȃR�[�i�[����z�肵���B���������ۂɂ́A �[���őY���̈�A���̏�ʂɐƐ��̈�Ƃ����A�����̈قȂ�Œ� 2 �w�̍\�����z�肳���̂ŁA ��蕡�G�ȃ_�C�i�~�N�X���i�s����\���������BGerya et al.�i2002�j�̐��l�v�Z�ł́A�֖�≻�����Y���I�ȃE�F�b�W�}���g�����ƐƐ��I�Ȓn�k���Ƃ��ʌ̃Z���̃R�[�i�[����������l�q�����ꂽ�B

�����ł́A���ϐ��x��͑Y���̈���ł̗���ɂ���ď㏸������ɁA���̈ꕔ���n�k���̗���Ɋ������܂�邱�Ƃɂ���Ēn�\�܂ŏ㏸����BMaruyama et al.�i1996�j�͍����ϐ���̏㏸�ߒ��ɂ��āA�����̑Y���̈�ł̍��o���ƁA����̐Ɛ��̈�ɂ������p���j�b�g�̃h�[���N�Ƃ����A2 �i�K��F�߂��B�ނ�̃��f���́A��������ь���̌����͂Ƃ��Ă��ꂼ��X���u�X�Ίp�̐ƒ�t���t�����z�肳�ꂽ�_�ŁA�{�_���Œ����\���N�H���f���ƌ������قȂ�B�������ނ�̃��f���ł́A�Y���E�Ɛ����E�����㏸���[�h�̕ω����l���ɓ���Ēn���\���̔��B����������Ă���B

�{�_���̃��f���ł́A�o�b�N�X�g�b�v���L���ɓ������Ɛ��̈�ł̈������藬���Y���̈�̊�i�Ⴆ�ΐF�Њ�j �����o�����ʂ����҂ł����i�} 8B�j�B�������A�G�N���W���C�g���̂悤�ȑ�[�x�܂ł��̉e�������ړ`�d����Ƃ͍l���ɂ����B���̓_�͓����f����������傫�ȉۑ�̈�ł���A������[���ł̃_�C�i�~�N�X���l��������������������K�v������B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ȏオ�����L���ł��B �̗͊w�̐���������e�ł̌����̂͂��ł����A���X�ɁA���̗͊w�p�ꂪ�o�Ă��܂��B

���̂悤�ȔS�e���̗͊w�̐��l�v�Z�̂悤�Ȃ��Ƃ������Ȃ��̂Ȃ̂��ǂ����A���̓I�ő̗͊w�̂悤�Ȋ���̌������]������鎞��Ƃ����̂͌㐢�����܂Ŏ��̂��낤�ƍl���Ă��܂��܂��B

���Ȃ��Ƃ��A�v���[�g�_�̎��̂����炩�ɂȂ�A���z�̉��̑��̔@����������ł��傤�B

Date: 2017-06-23 (Fri)

���C�n�k���͊ԈႢ�������ƌ��n�k�����������u��

���l�̍u����ŁA������n�k���̏��������u���C�n�k���́A����S�O�N�����ċN���Ă��Ȃ��̂�����A�ԈႢ�������Ƃ����ׂ����v�Əq�ׂ��ƁA���Ă��܂��B �@

�����ԈႢ�������̂��H�v���[�g�e�N�g�j�N�X��M��n�k�w���Ԉ���Ă���͖̂��炩�ł��B

�@������A���҂����̒n�k��2035�N���Ƃ����̂��A���̍���������܂���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����n�k�̍ė��x�����@���l�A���Ƃ��u��

6/18(��) 17:00�z�M

�u���j�n�k����l����Q�P���I�̑�K�͍ЊQ�v�Ƒ肵���u�����P�V���A���l�s�_�ސ��̐_�ސ��ł������B�����j�n�k�������̓s�i�Ð�E�[�c�n���������q�����������A��������̂W�U�X�N�ɋN������ϒn�k�Ɠ����{��k�Ђ̍��������w�E�B��ϒn�k�̂X�N��Ɋ֓��ő�K�͒n�k���������Ƃ��āA���̍ė��ɑ��钍�ӂ�������Ăъ|�����B

����n�k�̍ė���O���ɁA�ϐk���Ȃǂ��Ăъ|����s�i��

���_�ސ�剡�l�L�����p�X

�@�X���I�͕x�m�R�̒�ϕ��i�W�U�S�`�W�U�U�N�j���C�g���t�̐m�a�n�k�i�W�W�V�N�j�Ȃǂ��������u�ЊQ�̐��I�v�������B�����{��k�Јȍ~�A���Q��ΎR�����������錻�݂̏��Ȃ��炦�錤���҂����Ȃ��Ȃ��B

�@�s�i���͂X���I�̍ЊQ�̂����A���͂═���Ŕ�Q���傫�������W�V�W�N�̌��c�n�k�ɒ��ځB���̉t������ʂ��t�Ō������Ă���Ƃ��āA�P�X�Q�R�N�̊֓���k�Ћ��̋���n�k�������\�������������B

�@����A��C�g���t�̈ꕔ�ł���É��E�x�͘p�Őؔ����Ă���Ƃ���Ă����u���C�n�k���v�ɂ��āu����S�O�N�����ċN���Ă��Ȃ��̂�����A�ԈႢ�������Ƃ����ׂ����v�Ǝw�E�B�����A��C�g���t�n�k�̂���܂ł̔����������l�����A���̒n�k�́u�Q�O�R�T�N����ɋN����̂ł͂Ȃ����v�Ƃ̌������������B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���C�n�k�ؔ����͉��x���n�k�w�҂��甭�M����Ă��܂������B��x�������炸�A��x���u�Ӂv�̌��t������܂���A�����������������Ă��܂��B

���̓�����Ȃ��̂��́A�n�k�̃��J�j�Y����������Ɣc�����Ă��Ȃ�����ł����A�u�n���Ƃ������������������a����̂��v�Ƃ�����肾����ł��B�n��Z���̐ې��̎d���łǂ��ɂł��Ȃ邱�Ƃ��A��҂��\�����邱�Ƃ�����Ȃ̂Ɠ����ł��B

���O�F�ł͖{���͉��N����ɒn�k���N���܂����H

�厡��F�u����Ȑ��������Ă���ƁA���̂����ɑ�a�ɂ�����v�Ƃ����悤�Ȃ��̂���B

���O�F������A���N��ɔ��a���邩�����Ă��������B

�厡��F���Ȃ��̐����ԓx�̊|�����Ă��邩��A����ȗ\�z�͂ł��Ȃ���B��N�ォ������Ȃ����A10�N�ォ��������B

�V���Ȃ�Č������瑛���ɂȂ邩�猾��Ȃ����ǁA

���̐ې����悾��B�����ǒn�k�̔������J�j�Y���𐳂����c�����āA��������A���O�̗\����m�邱�Ƃ͂ł��邯�ǂˁB

�܂��A�v���[�g�_��M�Ă��邤���͕s�\���ˁB

Date: 2017-06-24 (Sat)

������芊��A�������n�k�͒n�k���ۂƂ͖��W�ł���

[2526]�ɂ��Љ���u��C�g���t�̂�����芊��v�̌��������̓ǔ��V���ɂ��ڂ��Ă��܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�I�ɔ������A�u������芊��v�����I�Ɋϑ�

6/24(�y) 14:09�z�M

�ǔ��V��

�i�ʐ^�F�ǔ��V���j

�@�ڂ����k����̏�Ԃ�A�n�k�̃��J�j�Y���𖾂ɂȂ���\��������Ƃ����B�_�����ĉȊw���T�C�G���X�Ɍf�ڂ��ꂽ�B

�@��C�g���t�ł́A�C���̃v���[�g�������̃v���[�g���������ނ悤�ɉ��ɒ��ݍ���ł���B���̂Ђ��݂ɑς����ꂸ�ɋ��E���}�ɓ������ƂŁA�ő�Ń}�O�j�`���[�h�X���̋���n�k���N����Ƒz�肳��Ă���B����A���E��������蓮���u������芊��v�ɂ��ẮA�悭�������Ă��Ȃ��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�u������芊��v�A�u�������n�k�v�Ƃ������ۂ͂悭�����Ă��Ȃ������ł����A�u�n�k���ہv���u�f�w�^����ƌ�����Ă��邽�߂̋N���Ă���A�v���[�g�e�N�g�j�N�X���_�̖������������̂��ƒn�k�����_�̗���ł͔��肵�܂��B

�������Ă��Ȃ��̂ɁA�����d��ȈӖ��̂��錻�ۂł��邩�̂悤�Ɂu��C�g���t�n�k�v�Ɗ֘A�����āA���Ɨ\�Z���g�p���ėǂ����̂ł��傤���A�ǂ̂悤�Ȑ��ʂ�����̂�����������ė\�Z���s���邱�Ƃ��l���Ȃ�������Ȃ��Ǝv���܂��B��:�Q��

�u������芊��A�n�k�v���ǂ̂悤�ɔc������Ă���̂���m�邽�߂ɁANIED�̎�������Љ�܂��B

5.3 �Ôg�ƒÔg�n�k�E�������n�k - NIED Hi�\net�ɍڂ��Ă���T���ł��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

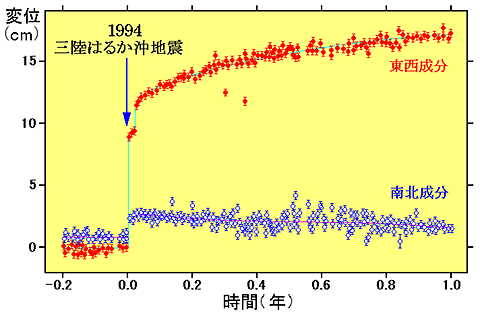

=== �}5.13�@GPS�ő�����ꂽ1994�N�O���͂邩���n�k�O��̋v���ɂ�����ψʁiHeki et al.1997�ANature�A386���j ===

�n�k���ۂ͔����I�u���ɕϓ�����������̂ł��B�u�]�����ׂ�v�͍ЊQ�������̂ł͂���܂���B

����́A�n�k���̍������ׂ�ɑ����āA�f�w�ʏ�ł������Ƃ����u�]�����ׂ�v���p�����A�{�k�Ƃقړ������炢�̒n�k�G�l���M�[��n�k��ɉ���������̂Ɖ��߂���Ă��܂��B

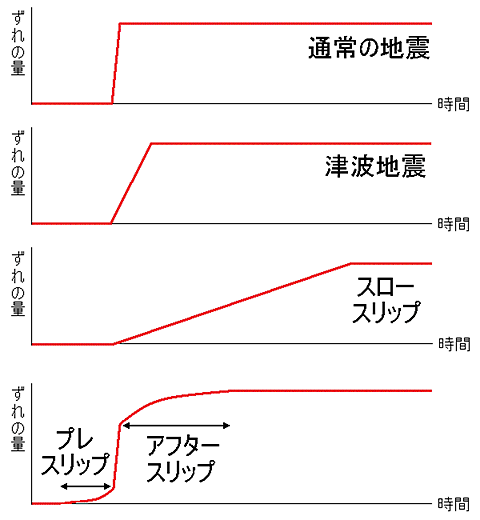

=== �}5.14�@�f�w�ʏ�̂���̎��Ԍo�߂̈Ⴂ�ɂ��l�X�ȁu�������n�k�v ===

�X���[�X���b�v�Ƃ��]�����ׂ�͒n�k���ۂ̖{�����Ӗ�������̂ł͂���܂���B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ȏオNIED�̃T�C�g�ɍڂ��Ă�����̂ł��B

�n�k�Ƃ́u�����I�Ȍ��ہv�Ƃ��ďՌ��I�ɒn�Օω������̂ł��B�f�w�n�k���i����j�ł́A�u�ϓ�����n�k�g�����o�����v�ƍl�����Ă��܂����A�u�n�k�̌����ƌ��ʁv���t�]���Ă��܂��B�u�Ռ��I�����v�������ł����āA�ϓ��܂�f�w�͂��̌��ʂł��B �@

�܂��A�������ƕω�����悤�Ȓn�Օϓ������Ƃ��������Ƃ��Ă��A�u�n���裂̂悤�Ȍ��ۂƁu�n�k�v�͂܂������Ⴂ�܂��B

�X���[�X���b�v�Ƃ����n���ׂ�I�ȕϓ��͒n�k�̖{���Ƃ͂܂������W������܂���B

�@�u�n�k�ρv��ς��Ȃ��ƁA����ȏ�̒n�k�����̐i�W�͂���܂���B

�@�n�k�����ɂ�����u�̌n�I�p���v���K�v�ł��B

���F

10 �n�k�̘c�݂͒~�ςł��Ȃ��ɏЉ������搶�̔ᔻ�E�E�E�u�n�k�w�I�ɂ͖ʔ����v�̂ŁA�n�k�\�m�ɂ͊W�Ȃ��Ă��\�Z�����Ă���E�E�E�Ƃ����w�҂̎p��������̂Ȃ���߂�ׂ��ł��B����搶�̌��t���Љ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����͒n�k�\�m�̌������n�܂������A�悸�������ׂ����ƌ������ƂɂȂ�A�������X�搶�̒�Ă����̗l�Ȍ������͂��܂����B

�i���̎��j����͂P�O�N���������Ȃ�ڕ@���t���ł��낤�A���̎��悭���ʂ��������Ď����l���悤�ƌ������ƂŎn�܂����ƕ����Ă���B

�Ƃ��낪�n�߂Č���ƁA�v���̂ق��F�X�Ȍ��ۂ�����A�n�k�w�I�ɂ͖ʔ������A�\�m�ɂ͌q����Ȃ����Ƃ��������Ă����B���̎����ɑ傫�Ȕ��Ȃ����ׂ��ł������B

���ꂪ�o���Ȃ������͔̂����搶�̎����Ɋ|�����Ă��܂����̂ł��낤���B����Ƃ������n�k�w�I�ȍl�������������A�����w�I�ɉ����{�������l�����Ȃ������̂��B

�����ꂵ�낻����n�k�w��S�̂̐ӔC�ł����Ǝv����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ȏオ����搶�̔ᔻ�̔����ł��B

�n�k�w�҂̖ҏȂ����߂��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ܘ_�}�X�R�~���ӔC������ł��傤�B