Date: 2017-05-23 (Tue)

黒潮古陸が存在した証拠と地団研の熱意

「黒潮古陸」が存在したとする“二つの証拠”を紹介し、調査研究を推し進めた地団研の研究に対する熱意は立派なことだと評価します。また、「地向斜理論」から離れての今後の進展を期待しています。「プレート論」が矛盾していることは分っておられると思います。

徳岡先生の記事南紀海岸と黒潮古陸から抜粋して紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

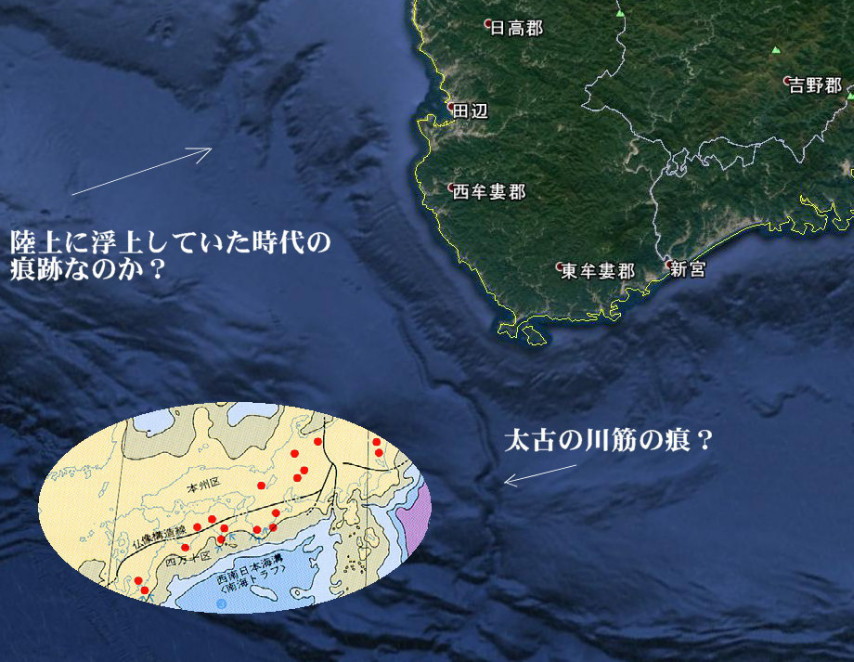

②四万十地向斜の海

四万十地向斜は、どのようにしてできたのであろうか。四万十地向斜の海が誕生する以前の日本列島の生いたちをごく大まかにいうと、古生代シルル紀(約4億年前)以前に、中国や朝鮮を含む大陸の縁辺であった日本列島のあたりに本州地向斜の海が誕生し、それは、約2億年前の本州造山運動によって陸化していった。そして、約1億年前から、その外側に形成され始めたのが四万十地向斜の海である。四万十地向斜の北方の陸地は、海での堆積作用と沈降運動に対応するかのように、隆起がさかんで、酸性の火成活動がおこなわれ、膨大な流紋岩の噴出が厚い溶結凝灰岩層を形成し、花こう岩類の貫入がはげしくおこなわれた。西南日本内帯の全域にわたって起った≪広島変動≫とよばれるものがこれである。こうして形成された山地は、浸食され、削りとられた砂礫や泥が、四万十地向斜の海へ運ばれて厚く堆積していった。このように従来は、四万十地向斜の海に運ばれた砂や泥は、北方の陸地だけからもたらされた、と考えられていたのであった。

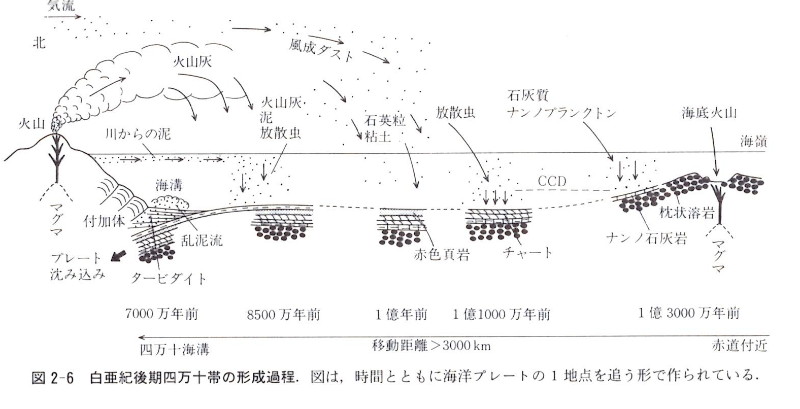

ところで、四万十地向斜にたまった堆積物は、いまでは造山運動をうけて陸化し、四万十帯を形成している。その地層のしらべ方がくわしければくわしい程、より正確な四万十地向斜の生成と発展の姿が描けることになる。 昭和39年、紀伊半島の南部を調査していた原田哲朗氏は、四万十地向斜に太平洋側からも物質が運びこまれたことを示す証拠を発見した。その証拠というのは、砂岩層の底面にみられる「底痕」(ソールマーク)とよばれるもので、それの示す方向を復元すると、砂岩層をつくっている物質が、どの方向から運びこまれたかを知ることができるのである。このようにして、復元された底痕のなかには、太平洋側からの物質の供給を示すものがあったのである。

また、昭和42年には筆者によって、同じく紀伊半島の南海岸で、日本列島にはみることのできない正珪岩とよばれる岩石が、礫岩層中の礫として含まれていることが明らかにされた。

この2つの証拠は、四万十地向斜の堆積物が必らずしもすべて、北側の陸地からもたらされたものばかりではないのではないか? 地向斜の南側―現在の太平洋のなかに、失なわれた陸地が存在していたのではないか? という疑問を生ずることになった。

③失われた陸地―黒潮古陸

太平洋中の失なわれた陸地の存在を示す2つの証拠について、もう少しくわしくのべよう。四万十帯を構成する地層には、砂岩と泥岩の層が交互に規則的につみ重なった≪砂泥互層≫がよくみられる。このようなものは≪フリッシュ≫とよばれていて、地向斜地帯ではどこでも、どの時代にもみられる特徴的な地層である。フリッシュは、急激に上昇する山地から運び出される砕屑物質が、地向斜の海に周期的にもたらされて形成されると考えられている。列車が御坊を通過するあたりから枯木灘海岸にかけてみられるのは、こうしたフリッシュなのである。

<フリッシュ>

フリッシュをなす地層を近くに寄って観察してみよう。さきにフリッシュは、砂岩と泥岩が交互に重なっているとのべたが、よくみると、下位の砂岩から上位の泥岩に移るところには、明瞭な境界はみられず、泥岩からその上位の砂岩へ移るところにはシャープな境界があることが多い。つまり、砂岩層と泥岩層が交互に重なっているというよりも、砂岩層から泥岩層までが1セットといったほうがよいものなのである。

<太平洋側からの流れ>

乱泥流によって形成されたフリッシュでは、地層の下面に底痕みられることがある。かつての海底面にもどして考えると、泥のたまっている海底面上に流れこんできた乱泥流が減速するにつれて、乱泥流に含まれていた礫が落下し、海底面をえぐって傷をつけながら停止し、ひきつづいて落下してくる砂がつもっていったということになる。

したがって、この種の底痕の示す方向を測定し、後の構造運動による変位を補正すれば、乱泥流の流れこんできた方向を知ることが出来、そのような方向を数多く集めれば、かつての陸地がどこにあったかを知ることが出来るのである。太平洋側からの物質の供給があったというのは、このようにして推定されたことなのである。

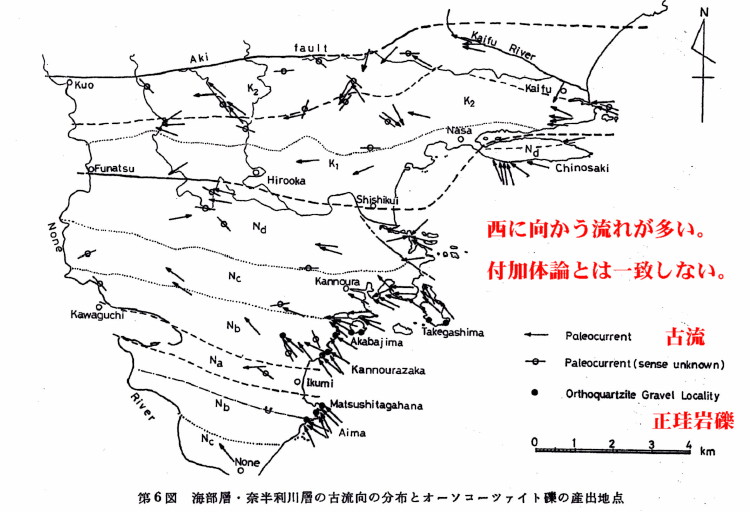

古流向

黒潮古陸のもう1つの有力な証拠となった正珪岩について説明しよう。この岩石は砂岩の一種で、日本でこそきわめてめずらしいものであるが、中国や朝鮮、北米、スカンジナビアなどの大陸地域では、ごく普通にみられる砂岩である。

石英(SiO2)が95%以上を占め、砂粒のほとんどは完全に円磨されていることが多い。大陸的な環境下で花こう岩や片麻岩、まれには堆積岩が長期間にわたって風化され、風化に対してもっとも強い石英のみが残されて、固結した岩石である。とくに先カンブリア紀末の全世界的に進行した準平原化作用と乾燥気候のもとで、大陸地域ではどこでも似たような砂岩が形成されたことはよく知られている。 南紀海岸で発見された正珪岩礫は、このような岩石なのである。これらが、それまで何故に発見されなかったのかは、実に不思議というか、チャートによく似ていて、日本のどこにでもあるチャートが礫になっているのだろうと軽く見過されていたのである。

ところで日本列島は、はじめにのべたように、古生代の中頃から地向斜の時代に入り、造山運動がはげしくおこなわれた場所なので、正珪岩が形成されるような条件はなかった。現に地層としては日本のどこにもみられない。したがって正珪岩礫の供給源を本州地向斜時代以前の日本列島の土台をつくっている岩石に求めるのは、しごく当然のことなのである。しかも、紀伊半島の四万十帯に含まれる正珪岩礫の分布をしらべると、南の海岸付近にのみ発見される。もし、中国や朝鮮の方向からはるばる運ばれてきたのならば、四万十帯のどこにでも、また湯浅付近の秩父帯の白亜系のなかにもあってよい筈である。さきに、南紀海岸には太平洋側からの供給を示す流れがあることをのべたが、こう証拠がそろってくると、やはり陸地は太平洋側にあったと考えざるを得ないのではなかろうか。

かくして1968年に、失なわれた陸地は≪南方陸地≫とよばれ、さらにその後の調査のつみ重ねのなかで、陸地の存在がますます確実なものになったことから、1970年には≪黒潮古陸≫という正式名称が与えられることになった。 このように書いてくると、読者はしごく簡単に黒潮古陸が明らかになったように思われるかもしれない。しかし、四万十帯の地質がようやくわかってきたのは昭和40年代になってのことである。それまでは四万十帯は、≪未詳中生層≫という名前でよばれていた。「よくわからないが、たぶん中生代の地層だろう」ということで、広大な地域が地質図では一色に塗られていた。

褶曲や断層による複雑な地質構造、化石がほとんど産出しないこと、有効な地下資源がほとんどないことから、多くの地質学者からも敬遠されていた地帯なのである。このような未開の地域に足を踏み入れ、ハンマーをふるうようになったのは、井尻正二氏の「太平洋問題」の提起に刺激された紀州四万十帯団体研究グループの面々で、やはり、若さと未知なるものへのあこがれのなせる業だったといえるであろうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やや、「地向斜理論」への拘りがあって、スケールが小さくなっている感じがしますが、地道な調査活動と研究心には敬服します。

地団研の活動をイデオロギー的な面から追求をする風潮がありますが、自然科学の研究にイデオロギーは関係しないはずです。

「プレートテクトニクスの受容と拒絶」の内容は、数年後には逆転しているのではないでしょうか。

クラストテクトニクス論者としては、どちらかといえば「地団研」グループの科学的な態度の方にシンパシーを感じています。

井尻先生と湊先生に関しては[1830]「井尻先生、湊先生への感想」で、「自然科学への探究心以外には「リスペクト」できないものを感じます。心の深いところで「嫉妬心」の克服が出来ておられないのを感じます」、「成功者を評価しない狭さを感じる」という評価させていただきました。

Date: 2017-05-23 (Tue)

プレート・付加体論では正珪岩の誕生は説明できない

徳岡先生の記事にある正珪岩はオーソコーツァイトともよばれているもので、花崗岩に由来する石英質のものだそうです。

正珪岩(オーソコツァイト礫) 富山県東栃波郡城端町

オーソコーツァイトは太古の砂漠地帯で形成された岩石で、

磨くと瑪瑙のように美しくタイピンや杯などに加工されることもあります。

薫風花乃堂サイトより

オーソコーツァイトは大陸からの手紙より抜粋して紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

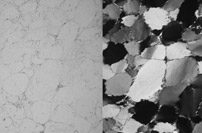

オーソコーツァイト(Orthoquartzite 略してOq)は、よく円磨された石英粒がシリカで固められた砂岩である。Oqは顕微鏡で見ると、円磨された石英の粒子がほとんどで、粒子の廻りをダストリング(dustring)と呼ばれる赤鉄鉱の膜が覆っている(第1図)。

第1図 四万十帯牟婁層群のOq礫の顕微鏡写真.........第3図 四万十帯の牟婁層群のOq礫

Tokuoka(1970)及び徳岡・別所(1980)によるとOqは花崗岩に由来した風成砂あるいは海浜砂で。安定した大陸で形成されたと考えられている。その礫が地層の中に含まれていることから、それが大陸から川の流れで運ばれてきたと考えられ、この礫を含む礫岩が堆積した場所は大陸から遠くないことを示している。

オーソコーツァイトのできた時代

Oqはいつ形成されたのだろう? 先カンブリア時代に多く、それ以降も安定大陸の砂岩に多く見られる。

日本ではシルル紀(約4億年前)以降にOqが形成される条件にはなかったことからそれ以前、おそらく先カンブリア紀に形成されたと考えられている。放射年代値としては、手取層群のOq礫のK-Ar年代は475-555Maと778Maが測定されており(Shibata、 1979)、Oqは5億年前や8億年前に形成されたと考えられている。

地質情報展では、手取層群、牟婁層群、綴喜層群及び大阪層群の礫岩中のOq礫を展示した。比較のために同じSiO2が90%以上のチャート礫を展示した。

チャートと比較すると成分はほぼ同じでも、礫の表面がガサガサし、砂粒子の集合であることがわかる。しかしこれは、一般の来場者の方にはなかなか区別が難しいようである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大陸の深部で誕生する花崗岩が熱による変性作用で、石英のみが残り、さらに地殻変動で地上に押し上げられ、砂漠性の気候を体験し、崩壊して河川に流され、表面を磨耗されて、海浜にまで達し、今度は海底噴火によって日本近海にまで濁流に乗って運ばれた・・・気が遠くなるようなプロセスを経て、「磨けば宝石にもなる」原石が誕生したということでしょうか。

研究者たちの調査は、確かに今のフィリピン海一帯には昔大陸が存在しただろうことを信じさせてくれるものだと思います。

南方にあった海嶺で誕生したマグマやチャートがプレートに乗って、送られてくるだけではオーソコーツァイトが誕生しないことは明白です。

プレート論・付加体論の考え方「日本列島の誕生」より

付加体論では大陸でしか産出しない大粒径の正珪岩を説明できない

再生四万十団研という組織があるそうですが、付加体論に負けないで、どんどん研究を進めていただきたいと思って、エールを送ります。

Date: 2017-05-23 (Tue)

地質屋さんには「プレート論」を打破して新展開して欲しい

オルソクォーツアイト(正珪岩)がどうやって形成されたものなのか知りたくて調べています。

石英からなる砂岩が熱作用で変成岩となったもの、とありますし、花崗岩・片麻岩類の基盤の上に発達したものともありますから、花崗岩という完全な結晶質になる前の半結晶質的な岩石、だから硬度に欠け、熱による変性で石英以外は熔け去ったのかな・・・などと思ってますが、簡単には“素性”を明かしてくれないのでしょう。

日本にはそうした岩帯はなく、太古代クラトン(大陸)の上に見られる岩帯だそうです。

沢田 輝氏のオルソクォーツアイト採集記より紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

クォーツアイトの露頭・・・とありますが、オルソクォーツアイトのことなのでしょうか(不明)

30億~25億年前くらいの太古代の花崗岩・片麻岩類の基盤の上に発達した原生代の受動的大陸縁辺の堆積層です。 オルソクォーツアイトは原生代(約25~5.4億年前)などの古い時代の受動的大陸縁辺に特徴的な ほとんど石英からなる砂岩(一部礫岩)が長い時間のなかでじっくりと熱作用を受けてできた堆積岩で、もはや変成岩のようになったものです。

28~25億年前の同じ時代の、同様な堆積層は北米のカナダまでにかけての地域のみならず、世界中の太古代クラトンの上に見られます。

オルソクォーツアイトなどとは言わずに、普通にクォーツアイトというと、大抵の場合このような岩石のことを指します。 あるいはもう、砂岩としてそのまま扱ってしまうことも普通です。岩石名というのは時と場合によって使い分けられるものなのです。

オルソクォーツアイトは日本語で正珪岩とも言われますが(今現在では殆ど言われません)、 日本国内のようなプレート沈み込み帯である活動的大陸縁辺でできた堆積帯ではこのような岩石は見られません。 (ただし、ごく一部、北中国クラトンからの礫を含む古い礫岩中に見られることがあります。)

クォーツアイト(珪岩)というのが日本国内ではしばしば見られますが、これらはチャートが花崗岩などの火成岩貫入による 接触変成作用によってできた岩石で、本質的に全く別の岩石です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オルソクォーツアイトは大陸の上にしか存在せず、日本国内で見られるクォーツアイト(珪岩)とは本質的に違う岩石だそうです。 ということは、その礫が存在することを、付加体理論はどうやって説明するのでしょうか。南方にクラトンと呼べるほどの大きな大陸があったことは十分に説得力のある話です。

日本の地質屋さんたちには「プレート論」にかぶれないで、頑張って欲しい、とお願いします。

追記1:

記事にもごく一部北中国クラトン生成のものもある、とありますが、Wikiには次のように、「南の大陸生成」は考慮の必要なし、とあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

海洋底調査の結果、黒潮古陸が想定された南海トラフ付近に大陸地殻の存在を裏付ける証拠は得られなかった。加えてプレートテクトニクスによる日本列島形成論では、西南日本は過去にアジア大陸に接合しその後日本海の拡大によって場所が移動したと考察されるため、オルソクォーツァイトの供給元はアジア大陸で説明が可能になった。南方からもたらされたとされる点は、四万十帯は南方から大陸縁部に付加した海底堆積物であるため、これも無理なく説明でき、南方の大陸を想定する必要はなくなった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Wikiの解説は、乱暴な決め付け方のように思えます。プレート論で全てを解決できるという「プレート論全体主義」の空気を感じます。目に見える大陸だけは信じられるが、目に見えない大陸など信じられない、という事なのでしょうか。

追記2:

大地を眺めるでは、オルソクォーツァイトの礫の大きさを取り上げています。礫のサイズが大きいことから考えて近くに大陸があった筈だけど、今は海洋地殻だから・・・・解けない謎としています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オルソクォーツァイトの地層は日本列島からは見つかりません。ところが、オルソクォーツァイトの礫を含む地層が、稀ではなく、日本列島のあちこちから報告されています。これは、日本列島はかつてユーラシア大陸の端にくっついていたからです。つまり、昔は日本海がなく、あるときに形成されたのです。そのため、大陸の川が、オルソクォーツァイトの地層を侵食し、礫として運ばれ、大陸斜面に運ばれて地層となりました。これが、日本各地のオルソクォーツァイト礫の由来となります。 ただし、牟婁層群のオルソクォーツァイトには、少々不思議なことがあります。 ひとつは、礫サイズです。オルソクォーツァイトの礫の径が、2から5cmもあります。大きな礫は相対的には近いところから運ばれたことになります。ですから、比較的近くにオルソクォーツァイトの地層があったはずです。つまり、大陸が近くにあったのです。 もうひとつは、地層が来た方向です。地層に、堆積するときに生じた流れを記録していることがあります。そのような流れを古流向と呼びます。

徳岡先生の記事にある“古流向”

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

礫の粒径を考慮するとやはり、南方の近い場所にクラトンと呼べるような大陸地殻があったと考えるほうが合理的です。[2490]のタイトルにつけたよう「初期のムー大陸の一部」なのではないでしょうか。

プレート論、付加体論の強引な「日本列島形成論」にはかなりの飛躍があります。

もう一度クラストテクトニクス(海没すれば、当然地殻は薄くなる)を考慮した上で、「日本列島の形成」、「黒潮古陸」の存在を検討して頂きたいと思います。アトランティスも今は3千メートもの深海にまで沈下し、地殻は薄くなっていますが、同じくムーも沈下して地殻は薄くなっている(海洋化)のです。

[1996]、[2474]で紹介したように、西ノ島から大陸性の熔岩が噴出している原因は、この一体にかつて広大なクラトンが存在したことの証明です。そうでなければ玄武岩熔岩しか噴出しないはずです。追記3:

沢田輝氏のサイト「オルソクォーツァイト」より

オルソクォーツァイトを構成している石英粒子はほぼ完全な球形に近い。石英が90%以上を占め、その他はわずかな長石や粘土鉱物、さらに重鉱物としてジルコン、ルチル、磁鉄鉱、電気石、燐灰石などを伴うだけである。 広大な面積の大陸で長時間かけて石英以外の鉱物が淘汰され、さらに石英粒子もよく円磨されているために形成される。 砂漠・砂丘堆積物として特徴的であるほか、大河川の河口領域でも形成される。 日本列島のようなプレート沈み込み帯では、各々の河川の長さが比較的短く流域面積が小さいため、オルソクォーツァイトは形成されない。

Date: 2017-05-23 (Tue)

「黒潮古陸」説を復活させよう!

徳岡先生の記事で初めて「黒潮古陸」の話を知りましたが(私は土木工学の流体部門出身なので、正式に地学を学んだことがないのです)、付加体論が出てくるまでは結構有力な仮説であったようで、否定されてしまっていることがまことに残念です。

ぜひ復活させたいと思います。

前にも参考にさせていただいた「井戸掘りの進め」にも「黒潮古陸」の話が載っていますが、

「紀伊半島の地層が南の方から来た堆積物からできているということで、「黒潮古陸」があり、そこから堆積物が運ばれてきたとか言っていました。紀伊半島の南といえば直接太平洋です。 しかも太平洋の一番深いところに近いのに、その間に陸地があったというのは変な話です。今ならプレートに載ってやってきた「付加体」だというところなのですが、当時はそんな怪しげな言い訳が語られていたのです。」

と、付加体論に押し切られています。

Wikiにある「学術的に過去の仮説論」が常識になっているようで残念です。株式会社NTO 井戸掘りのすすめから情報の重複を避けて一部を紹介します。

黒潮古陸についてより。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

和歌山県では、30年以上前の郷土の地質の教科書というか副読本に、「黒潮古陸」なるものが大まじめに載っていたそうです。

「ムー」と呼ばれる雑誌によると、「黒潮古陸」=「ムー大陸」だとかと、言われていたそうです。

「ムー大陸」については、当ブログの「ムー大陸の謎」で詳しく説明しています。

http://ntooffice.blog21.fc2.com/blog-entry-933.html

(1)横島の露頭の状況

さて、この「黒潮古陸」ですが、 和歌山県南部に、釣り客だけが渡る無人島の横島にヒントがありました。

そして、1968年に、この島の露頭を研究した地質学者さんたちによって「黒潮古陸」説が唱えられました。

この「黒潮古陸」説は、今から5000万年位前の古第三紀という時代に,紀伊半島の南の太平洋に大きな大陸が存在したという仮説です。

横島の露頭の状況では、

①礫岩の礫にオルソクォーツァイト(正珪岩orthoquartzite)という砂漠の砂でできた特殊な岩石が含まれること

②そして、その岩石でできた山は紀伊半島以北では見つからないこと

③地層の中の古流系(地層から読み取れる昔の水流の方向)は南の方向からの堆積物の供給を示し、どうしても古第三紀には紀伊半島の南に砂漠を持つような大陸があったと考えないとその島の地層を説明できないことがあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「黒潮古陸」を発展させてぜひとも「科学的ムー大陸実証論」を構築したいと考えています。

Date: 2017-05-24 (Wed)

紀州四万十帯団体研究グループにはムー大陸の実証を目指して欲しい

<ゆらぐ南紀の玉手箱という記事に「付加体理論」を構築した平朝彦教授の高知大時代の恩師甲藤次郎先生の「黒潮古陸」に関するコメントが載っていました。「黒潮古陸」の考え方に否定的な姿勢が見えますが、ここに平教授を「付加体論」に導いた原点があったように感じました。

最後の「黒潮古陸」の部分を紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後に 話題の黒潮古陸について一言ふれておきたい。 紀州四万十帯団体研究グループの画く黒潮古陸(1970)はきわめて具体的な様相をおびてきた(立石 1973• 徳岡 1975)。 しかも同団体研究グループによる黒潮古陸論は仮説であるとしながらも 一方ではわれわれに強引にその同意を迫っているように思われる。

即ちかつて四万十地向斜の南側に存在した黒潮古陸の幅は少なくとも現在の日本列島の規模であり 従って黒潮古陸は現在の西南日本海溝(南海トラフ)を越えてさらに南まで拡がっていたと推定している。

この黒潮古陸に露出していた岩石は、普通の堆積岩や西南日本内帯でみられるような流紋岩や花こう岩などのほかに、特に特徴的な岩石としては先カンブリア紀末の全世界的に進行した準平原化作用と、 燥気候下の大陸的環境のもとで形成されたオーソコーツアイトを推定しているのであるから、この黒潮古陸には多種多様の岩石が分布していたことになる。

黒潮古陸推定の大きな根拠は 言うまでもなく、 南紀の地層群から発見されるオーソコーツァイトの礫と、 南方からの供給の流れの方向を示すソール マークによっている。これらについて、ここで詳しく紹介する余白はないが、このような黒潮古陸に対する表だった否定論はまだあらわれていない。 ただ山下昇 (1973) が遠慮がちに疑問を投じているのは、 要するにオーソコーツァイト礫の起源を一方的に黒潮古陸に求めるには無理があるので、飛弾~手取層地域に求めるのが尋常ではあるまいかということらしい。

筆者は 従来の日本の古地理に関係する諸問題ときりはなすことのできない まだ証拠不充分なこのような論争にまきこまれたくはないが、これに関係する筆者なりのこれまでの考え方を述べさせて頂く。 ただしそれが黒潮古陸の否定につながるのはいうまでもない。

筆者自身は 南方にある種の島列の存在を信じ、いわゆる地向斜の概念から 四万十地向斜の南側に 点々と連続するような島列(大部分が暗礁であるかもしれない) を考え 古南海道島列と名づけた(甲藤ら 1967)。

恐らくその主軸はいわゆる潮岬一大隅線(野沢 1975)に平行するものであって、それほど遠い沖合ではあるまいと推定している。 それにしても潮岬火成複合岩体はイミありげな存在である。

さて牟婁層群相当層は 四国では室戸半島層群(足摺方面では清水層群)と呼ばれるが 結晶片岩礫やオーソコーツァイト礫も含まれている。 後者の礫は 黒潮古陸が話題になってから気づいたことであるが、四国四万十帯南半部をしめる。 上述の古第三系に含まれる片岩礫の供給源については、 北方の三波川系からと考えた(甲藤 1961)。 その後ソールマークとからんで二転三転したことはあるが、結局同供給源についてはもとの考えにおちついている(甲藤 1969)。 古流系は 多様な海底地形にもよるので決定的な要素ではなさそうである。

ところで同団研グループによると、黒潮古陸の消滅を中新世の田辺層群や熊野層群前であるとしているが、かれらのいう規模の黒潮古陸の“沈没”を、単に沈下でわりきるつもりなのであろうか。 或いはさらに横への移動を考えるとしても、いずれの場合でもそれは大変なことなのである。

このような根本的問題をも秘めた黒潮古陸の出現に対し、強い批判やこれをめぐる是非論が殆んど起らないようでは、日本地質学界沈没につながりかねないと私には思われるのだが・・・。

さて筆者は、前述の四国四万十帯全般にふくまれる結晶片岩礫の調査(高知県 3 地点 愛媛県1 地点および九州 2 地点)から 少なくとも新白亜紀の頃には 三波川系はまだ地上に露出しておらず 白亜紀後一始新世前に露出するようになったと述べている(甲藤 1961)。

このことは 問題のオーソコーツァイト礫の供給ルートを考察する上で きわめて重要な問題につながるようである。 というのは それまでの多くの学者の支持する見解としては新白亜紀の頃には 大観すれば既に現在の基盤配置をなし 三波川系の山地が露出していたという考え方であった。

さて、 オーソコーツァイトの礫は 四万十帯以北から発見される可能性も大きいので 、やはり主要な供給源としては飛弾―手取層地域に求めて古地理を追究するのが 最も妥当な考え方ではあるまいか。 本地域への供給ルートとしては 現在の紀伊半島の西側よりも東側の方が有力なのであろう。 可能性としては いわゆる黒瀬川構造帯も考えられるかもしれないが 、供給源としては前者がより具体性があるように思われる。

従って もし牟婁帯のオーソコーツァイト礫が再食礫でないとするなら、筆者らが識別した中新統の田子層基底(富山礫岩)からは 既に紀州四万十帯団体研究ブループ(1969) によって多くのオーソコーツァイト礫の存在が報告されている反面、 既知の紀伊半島の中新統(田辺層群やいわゆる熊野層群)からはオーソコーツアイト礫がきわめてまれであるという調査結果(徳岡 1967) と矛盾するのではあるまいか。あるいは調査精度に問題があるのであろうか。

しからば筆者のいう古南海道島列の具体的な姿をどう説明するのかという疑問に対しては 例えばスマトラ・ジャバの印度洋側の小島列やアリューシャンの南側の小島列に似た古地理を画いているのである。さらに本研究の今後の発展をはかるとともに 、まだ公表できる段階にはないが 足摺半島の清水層群(始新統)から多量に発見される比較的保存のよい化石植物群や同地方の堆積岩を主なよりどころとして、古南海道島列を複元してみる以外に方法はなさそうだと思っている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「黒潮古陸」を推進した徳岡先生も、反対した甲藤先生も、どちらも、「海底が沈没すると、地殻が薄くなって、大陸があったとは思えなくなってしまう」ことに気付いておられないことが、地団研とプレート論者の間の「断絶」を生んでしまっていたように感じます。

地団研グループの情熱は「押し付け」に感じられたようですが、海底を調査しても「大陸の影」は見つからないということが「信念」にも影響し、最終的にはアメリカ生まれのプレートテクトニクスに地震学者を先頭にして海洋学者も地質学者も洗脳されてしまったわけです。

熊野や四国は「付加体研究のメッカ」的な扱いになっているそうですが、本当は「大陸沈没研究のメッカ」になるべき土地だと思います。

縮小したとはいえ、紀州四万十帯団体研究グループは再生したそうですので、これから、「付加体論」を追い抜いて頑張って欲しいと願っています。

目指すところは日本列島形成の原点にも関係するであろう「ムー大陸」の実証であるべきだと思います。

/p>

Date: 2017-05-24 (Wed)

正珪岩礫が見つかるのは日本の南に大陸が存在した証拠

「黒潮古陸」のロマンが消えたのは、プレート論や付加体論に押し切られたためのようです。

手取川産の「正珪礫岩」は日本が中国大陸の縁にあったときに中国大陸奥地から流れ出たものだ、というのはプレート論の主張です。

しかし、陸地が発泡スチロールのように漂流することはありません。ウェゲナーが見出した(南米とアフリカの分裂)のは特殊な例にすぎません。

また、日本列島もそうであった、と受け入れたとしても、熊野産の礫のほうが手取川のものより大きいのは説明できません。

大きな礫のほうが大陸の近くに存在するのは当然です。さらに、見つかるのは、日本の南側からであり、北側の日本海には産しないのも矛盾しています。

南に大陸がなかったと考えている付加体論では、当然南から運ばれてくるはずがありません。

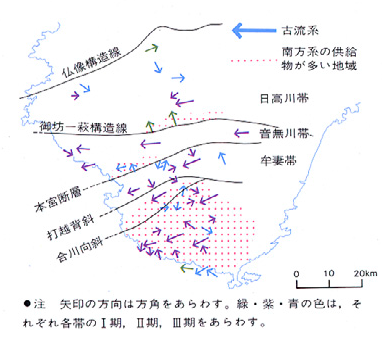

グーグルマップをみると、紀州の沖合いには深い谷があります。

大陸上で形成される「正珪岩の礫」が日本の南側で見つかる(赤い●印)のは、南に大陸があった証拠と考えるべきではないのか

太古の時代から地殻が沈降したり、隆起したりは頻繁に起きているはずです。紀州海岸にも「不整合」があるということですから、海底にあったときと陸上にあったときの二つの時代があったはずで。

牟婁層群と熊野層群の不整合(下の黒く見える部分が牟婁層群)より

プレート論に固執していると、大陸地殻と海洋地殻が入れ替わってしまうこともあることが理解できません。

深海底にかつての川筋があることは[2435]のマリアナ海域の例でも紹介しました。

大陸移動説、海洋底拡大説、プレートテクトニクス、付加体論などの単純すぎる地殻造構論を信じてしまうと、地球が辿ってきた本当の過程が見えなくなってしまいます。

「蟻の目」のような見方も大切ですが「鷹の目」のように、大局を見る目も大切だと思います。

地質学者には頑張って欲しいと願います。

参考:不整合とは

ある層と次に堆積した層の間に時間的なへだたりがあり、その間に隆起して浸食され、再び沈降して地層が重なるような場合の地層相互の関係を不整合という。不整合で重なる上位の地層の基底面を不整合面という。上下の地層の間に浸食面がなくても、両者の間に長い堆積の休止が明瞭に認められるような場合も広義の不整合である。また下位の地層が火成岩、変成岩で、上位の層が堆積岩の場合にも不整合という言葉が使われる。

Date: 2017-05-25 (Thu)

正珪岩礫の阿武隈山地由来説はこじつけに過ぎない

横井和夫氏が「黒潮古陸」に関して書いています。恩師が「黒潮古陸」を提案したが、反対にあって引っ込めてしまったそうで、「意外に根性がない」とも書いています。「プレート論全体主義」の雰囲気の中では「給料を貰う、つまり生活する」ためには止むを得ない選択だったのかもしれません。一部を紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【太平洋の海膨】

今度はジャッキー海膨で火山岩が見つかったという報道。火山岩と云っても色々あって、どんな火山岩かが問題。恩師市川浩一郎先生は「黒潮古陸説」を唱えるに当たって、「火の気」を強調していた。「火の気」とは火山活動の事で、おそらく酸性火成活動のことを頭に思い描いていたでしょう。酸性火成活動なら安山岩か流紋岩。しかし海洋地殻の中ではいささか考えがたい。まあ、玄武岩でしょう。それはともかく、古い「黒潮古陸説」が次第に復活する事は、弟子として大変興味深いものがあります。 (13/09/08)

昔1970年代半ば、亡き恩師市川浩一郎先生が南方洋上大陸説(黒潮古陸)というのを提案した。根拠は紀伊半島、主に南端の四万十層群中の中新統に見つかった、オーソコーツアイト礫を含む岩礫泥岩層である。オーソコーツアイトは石英含有量が90%以上になる砂岩のことである。こういう砂岩は、後背地の母岩が花崗岩又は片麻岩で、長い距離を運搬淘汰されなければ出来ない。そういう場所は即ち“大陸”である。

ところが当時の地質学界では、この説は受け入れられず、それどころかケチョンケチョンにけなされ、先生もとうとう引っ込めてしまった(意外に根性がないのである)。批判の急先鋒が当時岩手大学の助教授だった大上。彼は阿武隈帯の変成岩が得意だったらしく、それを武器に紀伊半島南端のオーソコーツアイト礫を岩石学的に検討した結果、これを阿武隈山地由来とし、又古流向解析から、これらの礫はNE-SW方向の海流に載ってきたのであり、現在の阿武隈山地と紀伊半島の位置関係と矛盾しない、とした。筆者は仙台転勤時にこの論文を見たのだが、その時ひっかったのが

1)中新世当時の日本列島の形が仮に今のままとしても、阿武隈山地から発生した礫が紀伊半島南部までたどり着くだろうか?

2)オーソコーツアイト礫が見つかった中新世は、独立した堆積盆を形成しており、阿武隈山地とは別個の存在である。

3)そもそも中新世で、日本列島の形が今の状態である保障はない。

三番目の疑問は、今でこそプレート論によって当然視されるが、70年代半ばの時点では未だ異端だった。

それはともかく、今回リオグランデ海膨で花崗岩質岩石が確認されたことは、太洋底の海膨から陸地へ大陸性岩石が供給される可能性を示したものである。つまりある時、かつてのテチス海(今の太平洋の先祖)に巨大玄武岩プリュームが出現し、海膨・海山を作った。それはプレートに載って次第に日本列島に近づいてきた。又プリューム内部では結晶分化により、表面に花崗岩質岩石が形成された。このプリュームはその後大陸化し、表層地殻の一部は河川で運搬淘汰され円礫を作った。それらは海底移動によって大陸縁辺に付着した。これがオーソコーツアイト礫を含む含礫泥岩層である。そして元あったプリュームは、大陸縁辺に形成されたサブダクション帯から、プレートの下に沈み込んでいった。こういうことが数1000万年の間に何度も繰り返された。つまり黒潮古陸は実際にあったのだ。これこそアトランテイス。今回リオグランデ海膨で発見された花崗岩質岩石の中に、オーソコーツアイトかそれの元になる岩石が含まれておれば、冒頭に挙げた南方洋上大陸説が、息を吹き返す可能性を示唆している。

まさかと思う人も多いでしょうが、北太平洋には今回のリオグランデ海膨の数倍の規模を誇る巨大海膨があります。そしてそれは少しずつ日本に近づいています。楽しいですねえ。これが列島に付着すれば日本の領土は数倍以上に拡大します。但しその時は大変な地殻変動が起こり、とても東北太平洋沖地震どころではありません。 (13/05/17)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

紀伊半島南端のオーソコーツアイト礫を阿武隈山地由来と断定したのにも驚きますが、古流向解析から、NE-SW方向の海流に載ってきたと断定する乱暴さにも驚きました。

迷路の中では、声がでかいもの、強心臓のもの、が生き残るのかもしれません。

なお、中川氏の「黒潮古陸は実際にあったのだ」という主張のベースにあるテチス海とかプリューム論という論理的な内容を支持するわけにはいきません。

ODP Leg 198: Shatsky Riseより

支持できない部分が多いのですが、「黒潮古陸」の復活だけは支持します。

後記:日本海側にも正珪岩礫が見つかるそうですが、四万十層の再食礫だそうです。

オルソコーツァイト礫より

日本海側のオルソコーツァイト礫

新生代新第三紀中新世布志名層の礫岩より産出する。オルソコーツァイトはよく淘汰され、円磨された石英砂よりなる砂岩。普通大陸の大河の作用により形成される。起源は先カンブリア代にまで遡るという(?)。また、日本では礫としてしか発見されない。紀伊半島に分布する四万十帯等から産するものは、古流系を再現すると南方起源であるという。日本の南に大陸基盤が存在するのであろうか?島根県で産するものは、四万十帯等の再食礫であるという。

Date: 2017-05-25 (Thu)

砂漠と河川で円磨された花崗岩よりはるかに硬い正珪岩

石川県白峰村に分布する手取層群の礫種と砂岩組成という平教授の高知大時代のノートがありました。

赤岩層に含まれる正珪岩の礫と砂岩の違いを調べたものです。抜粋して紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

白峰村では、著者らの観察したかぎりでは、赤岩層の礫は、そのほとんどが、正珪岩(オーソクォーツァィト)礫からなる。 ここで問題となるのは、礫種と砂岩の組成がまったく異なるという点である。すなわち、礫は、ほとんど長石を含まない正珪岩なのに、砂岩は、きわめて長石に富んでいるのである。これは、どのように考えたらよいのだろうか。

砂岩の組成については、石川県教育委(1978) のデータによると、 赤岩層下部層において、長石分は、下位より上位に増加する傾向にある 。上部百合谷礫岩層付近では、長石は全体の 30%以上、 長石/(石英+長石)で60%、アルカリ長石が15% 程度のアルコーズ砂岩となっている。

赤岩層上部層についても、著者らの薄片観察によれば、やはリ 30% 以上の長石を含む ものがあり、正長石パーサイトも普通にみとめられる 。日本の砂岩の中でも、これだけアルカリ長石の多い砂岩は珍しいと思われる。

供給地について考えてみよう。砂岩の粒子中には。カコウ岩の岩片と思われるものが含まれている 。さらに、礫中にも、まれに、カコウ岩質岩石が含まれているらしい(石川県 教育委、1978)。これらのことも考えて、砂岩がカコウ岩質供給源からもたらされたのは、間違いない。

したがって、供給地として、カコウ岩質岩石と正珪岩が分布する地域が考えられる。このような層序は、朝鮮半島や中国の先カンブリア系と類似する。たとえば、五台系カコウ岩類と上位の直峴統、あるいは震旦系中のカコウ岩と駒峴統の関係があげられる。さらに朝鮮系陽徳統にも正珪岩が含まれる。

このような供給源から、なぜ、アーコーズ砂岩と正珪岩礫がもたらされるのかについては。源岩の“強さ”で説明できるかもしれない。正珪岩は、石英粒子のまわりにシリカが overgrowth していて、しっかりセメントされており、個々の粒子に分解されにくい性質をもっているようである。砂岩の粒子をみてみると、 明らかに正珪岩からもたらされたと考えられる粒子は、少なく、上の推論を支持していると思われる。

一方、カコウ岩の礫がなぜ少ないのかについては、はっきりしないが、 ①カコウ岩の方がより個々の粒子に風化されやすかった。 ②カコウ岩礫の方が、正珪岩礫より運搬に弱かった、などが考えられよう。

手取層群の供給地の問題は、日本海形成以前の日本列島の位置復元上、たいへん重要で、 今後さらにくわしく検討する必要がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正珪岩は結晶質の花崗岩が一旦バラバラになり、さらに石英質だけが熱による変性作用を受け、粒子間にシリカが充填されて、とても硬くできているようです。

石英の粒子そのものが丸いのは、長い年月砂漠の上で飛砂現象を経た結果でしょうし、全体的に丸いのは変成岩となった後に長い年月、長大な河川で研磨されたのでしょう。

こうしてできる正珪岩が何処で生まれたのかは本当に興味深い謎ですが、白峰村の赤岩層の供給地として「カコウ岩質岩石と正珪岩が分布する地域が考えられる。このような層序は、朝鮮半島や中国の先カンブリア系と類似する」というだけで、正珪岩礫の供給地も同じだとは断定できないでしょう。

日本海側もそうですし、朝鮮半島や、大陸側に産出が見られない(注:参照)ようですから、やはり日本の南に広大な砂漠や大河を持った大陸があったと考えたほうが説得力があるように思います。

手取川と白峰村の地図

地質学者の再検討をお願いしたいものです。

注:

朝鮮半島、中国大陸でもOq礫は見つかるようですが、対比研究は進んでいないようです。手取層群産Oq礫の研究参照

通説では日本のOq礫も中国大陸産と考えられているようです。

後記:

白山の登山道で見ることができるそうです。

白山登山道の正珪岩礫 imgrumより

Date: 2017-05-26 (Fri)

NHKの地学に関する科学報道を信じてはいけない

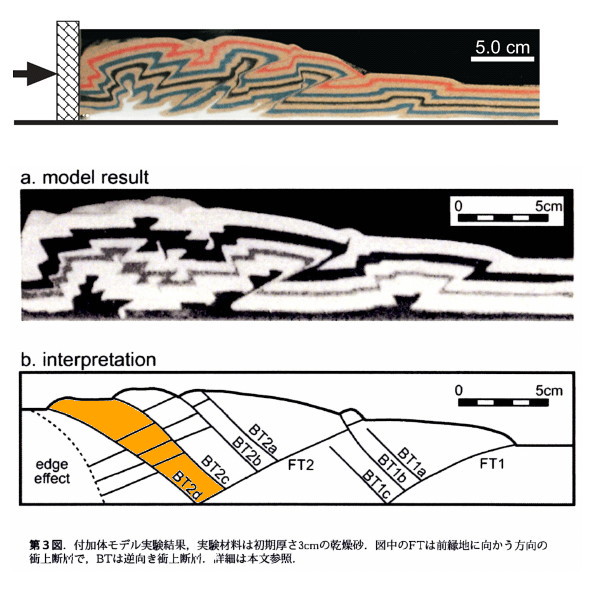

[2463]劣等な科学実験でも紹介した京都大学の研究がNHKのサイセンスZEROで「再現!日本列島の成り立ち」という番組で放映されたそうです。

こんな動画を見せられたら、「大陸はどんどん拡大していく」「日本列島は鉋屑からできた」というプレート論者の言葉を信じてしまいそうです。

日本の南沖合いに「黒潮古陸」が存在したなんていうロマンに満ちた話が「学術的には過去の仮説」([2490]参照)となってしまったのも頷けます。

しかしこんな話は間違っています。

京大の研究チームが出している論文「付加体形成系性過程のモデル実験」には次のような説明図があります。最上部のカラー写真はネット上にあるものです。

逆方向に向かうという着色した部分を見ると、陸側上がりの地層のように見えますが、カラー写真のケースでは見えていません。BTに見えるようなケースの写真を提示しているだけではないのでしょうか。

たとえ、そのような地層的なものが実験で見られたとしても、一枚の地層の内部で年代が違うようなものは四万十層には存在しないはずです。

実験は、現実の造構プロセスを表現するものではありません。何の実験をやっているのかまったく意味不明です。 実験では左側に固定の壁があって、砂を載せた底板を左に引っ張っています(または、壁を推している)。剥ぎ取られた物質が蓄積されて陸地がどんどん形成されていくように錯覚しますが、

①底板を引っ張る力に相当するものは現実には存在しません。プレートが動くのは自重によって沈降するのであり、機械的に引っ張るのはナンセンスです。

②底板に相当するフィリピン海プレートは誕生する場所がありません。

③四万十帯はほとんどが北側上がりで、南側上がりの構造は褶曲の頂部だけのはずです。

以上から考えて、この種の研究は実験手法に間違いがあります。NHKは国民を誤導しています。

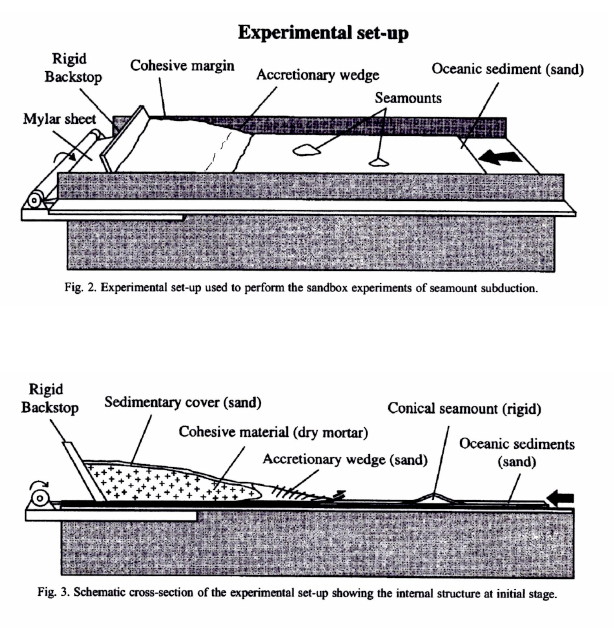

ついでに同じような「砂箱」を使って行っている「サブダクションに伴う上板プレートの変形」という外国の研究も紹介します。

Date: 2017-05-27 (Sat)

国を衰退させたこの4年間は無駄だった

関西電力の大飯原発3、4号機が正式に合格と判断されたそうです。

しかし、委員長も「見る目がなかった」のではないでしょうか。

済んだすことをとやかく言う気はありませんが、入倉・三宅式などを使っていること自体が論理性がありません。

その意味で、反原発派の人たちが言っていることにも一理はあります。

間違いだらけの地震学が国を滅ぼす・・・間違った発言ではありません

Date: 2017-05-27 (Sat)

地球化学図が「黒潮古陸」を復活させる

「黒潮古陸」が「付加体論」によるメランジュなどに“流行”が移ってしまい、意識の底に沈んでしまった、ことを紹介する記事があります。

しかし、化学的な方面からの探求が進んできて、「今、地球化学図が燃えている」という「黒潮古陸の復活が期待できる」楽しみな記事なので、少し長いですが紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

地球化学図からテクトニクスを読む

−黒潮古陸は再浮上するか?− 田中 剛 より抜粋

2.黒潮古陸

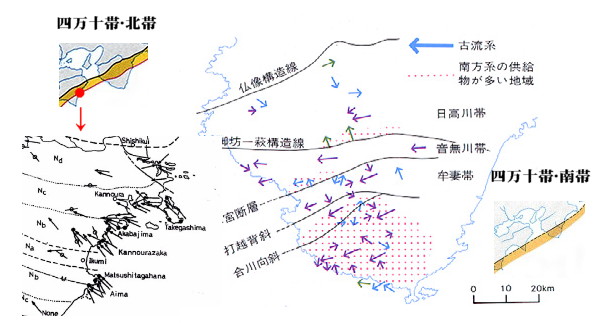

1970年の前後、堆積物の起源や形成過程の研究が隆盛を極めた。例えば、Adachi(1971)による上麻生礫岩の発見とソールマークによる古流向の推定は、これらの礫岩を供給した後背地が北方大陸に露出し、そこからの供給を示唆する強力な証拠となった。紀州四万十帯団体研究グループ(1968)は、紀伊半島に露出する四万十帯を精査し、牟婁層群では堆積盆の伸張方向に沿った東西方向のタービダイトに加えて、北→南、南→北の側流が顕著に見られることから、そこに含まれるオーソコーツァイト礫を供給した大陸的性格を持った南方陸地を推定した。さらには、上麻生に見いだされた片麻岩礫が、先カンブリアの放射年代を示したことから、先カンブリア基盤を持つ大陸『黒潮古陸』への期待はいっそう高まった。しかし、黒潮古陸は、その後何処に消滅したのだろうか? プレートは先カンブリア地殻を含み密度の低い物質を引きずり込むのだろうか?といった疑問や、四万十帯の白亜系砂岩の供給源は、北側の内帯東部にありとの調査(寺岡、1977)、さらには、四万十帯の『顔』が「砂岩」から「チャートを含むメランジュ」に移ったことより、流行に追随できなかった『黒潮古陸』は、いつしか意識の底に沈んでしまった。

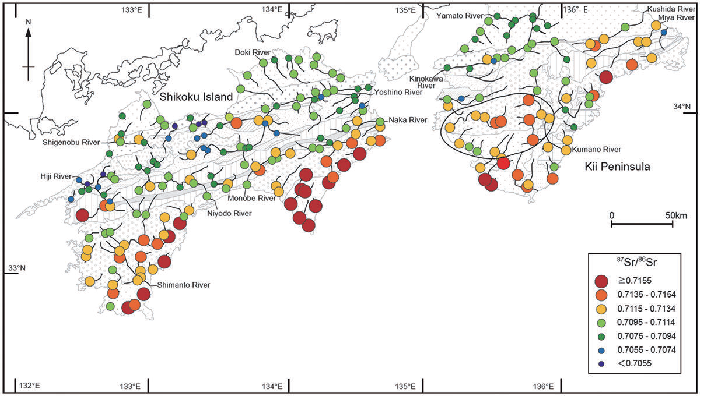

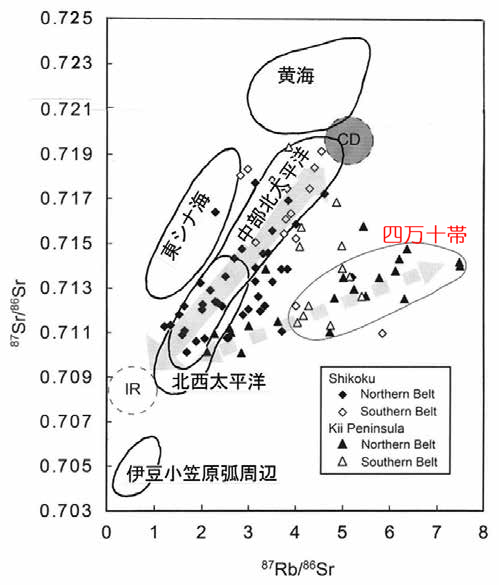

第1図 四国および紀伊半島の87Sr/86Sr地球化学図。

Jomori et al.(2013)のfig.2から転載。

城森らは、 同一の川床堆積物試料を用いて、 その87Sr/86Sr 同位体比を測定した。その四国、紀伊半島地域の空間分布(地球化学図)を第1図に示す。

ここで注目したいのは四万十帯が花崗岩や片麻岩を含む北の領家帯よりも87Sr/86Sr 同位体比が高く、さらには四万十帯でも若い南方ほど、同位体比がより高くなっていることである。より若い南帯の87Sr/86Sr 同位体比ほど一層高い、その理由はなぜだろうか?

4. 四万十帯の87Sr/86Sr 地球化学図

良く知られているように、87Rb は488 億年の半減期で87Sr に放射壊変する。したがって87Rb の多い岩石や鉱物ほど、87Sr の増加が早い。第2図は、年代を求めるいわゆるアイソクロンプロットに使われる座標で、同一のマグマから生じ、様々な87Rb/86Sr 比を持つ岩石や鉱物は、時間とその87Rb/86Sr に比例した、右上がりの直線上にプロットされる。堆積岩の場合も年代が経つに従い87Rb/86Sr が大きい程87Sr/86Sr 同位体比は早く上昇する。

しかし、固体粒子から構成される堆積岩は、マグマと異なり、堆積時に化学的に均質化されないので、第2図のようなアイソクロンプロット上の列は、複数の供給源からの物質の混合線である場合が多い。時代が経つに従い、古い堆積岩の混合線もその傾斜が急になるが、新しく堆積した堆積岩も、古い堆積岩とその供給源(後背地)が同じなら、後背地の物質も87Sr/86Sr 同位体比が進化しているので、古い堆積岩と同じ傾斜の混合線をもってプロットされる。

いずれにせよ、古くてRb の多い後背地からの堆積岩ほど、87Sr/86Sr 同位体比が高い傾向には変わりがない。 同位体比が低くなるのは、Jomori et al.(2013)でも紀伊半島東部で取り上げられているように、若い火成岩に起源を持つ物質が混入した場合である。

5. 地球化学図からテクトニクスが読めるか

第1図の地球化学図では逆に、南方の若い堆積物ほど87Sr/86Sr 同位体比が高いことが示されている、この事象を説明する最も容易な仮定は、南方の太平洋中により古い供給源を仮定することであろう。より供給源に近い南帯ほど87Sr/86Sr 同位体比が高いことを説明し易い。黒潮古陸は再浮上するのだろうか?

四万十帯の砕屑物の研究からは、それをもたらした後背地は北方に分布した内帯酸性火山岩類、領家複合岩類、秩父累帯古生層などにあると考えられている。しかし、第1図に示した地球化学図をじっくりと見て頂きたい。四万十帯の北方には、より高い87Sr/86Sr 同位体比を示す地体は見当らない。いやいや、四万十帯に物質を供給した地体は、すでに削剥され、残っていないのだ、と言われるかもしれない。さらには日本海の形成以前、(中国)大陸からの砕屑物が直接太平洋に流入していたと考えることも可能であろう。砕屑性白雲母のK-Ar 年代325~335 Ma から寺岡ほか(1994)は、三郡変成岩相当層を候補の一つと見た。

第2図

第1図に掲載したデータのうち、四万十帯からの試料に太平洋諸地域の表層堆積物のデータ分布域を太実線で囲み、

和文で地域名を表記した図。

図中の細実線で囲んだデータは第1図中で囲った地域(紀州四万十帯)のデータ。

CDとIRは、continental detrital materialsおよびigneous-rock-derived materials、を示す。

一方、第2図からは四万十帯の87Sr/86Sr–87Rb/86Sr分布は、現在の西太平洋ではなく、中部北太平洋の表層堆積物の分布に似ていることがわかる。中部北太平洋の表層堆積物は、大陸起源の風成塵と火山起源物質や生物遺骸の混合した軟泥とされ、同位体比もそれを物語る。しかし、四万十帯堆積物の主体は砂岩類である。

もう一つ、四万十帯の87Sr/86Sr地球化学図の特徴は、87Rb/86Srが小さく、87Sr/86Srが低いデータに欠けることである。第2図で言えば、左下の伊豆小笠原弧周辺堆積物の分布するあたりである。Jomori et al.(2013)のfig.6によれば、三波川帯や秩父帯には、この領域に少なからずデータ点が分布する。このことは、四万十帯は、島弧型あるいは海嶺型の塩基性火山活動による物質供給が三波川帯や秩父帯ほど多くなかった地に堆積したことを物語る。

6.これからの地球化学図

いま、地球化学図が燃えている。城森らは、今井ほか(2004)による川床堆積物試料の分析を昼夜兼行で進めているという。内帯古生層や三郡帯を含めた、日本列島の87Sr/86Sr地球化学図が完成する日もそう遠いことではあるまい。

筆者は、地球化学図が資源と環境に加えて、地質テクトニクスを読む強力な助っ人になると信じる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上が田中氏の論文の抜粋です。

どう考えても「付加体論」の内容は単純すぎて、科学的とは言えません。地質学者らが積み上げてきた研究を無視しています。

日本列島の正しい誕生物語を書き上げるくれることを切望します。

Date: 2017-05-27 (Sat)

南方古陸を想定しないと説明できない四万十帯竜神層の地質

「付加体論」の内容は単純すぎます。地質学者はもっと丹念に現地を調べています。

紀伊半島の四万十帯を調査した論文にも、南方古陸を想定する興味深い論文があります。

サブダクションを導入するあたりは、既にプレート論の影響を受けていますが・・・。

しかし、精細な調査結果を正しく解釈して、「日本列島形成史」を作って欲しいと思い抜粋して紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

奈良県十津川村南部四万十累帯北帯の日高川層群木村克己より抜粋

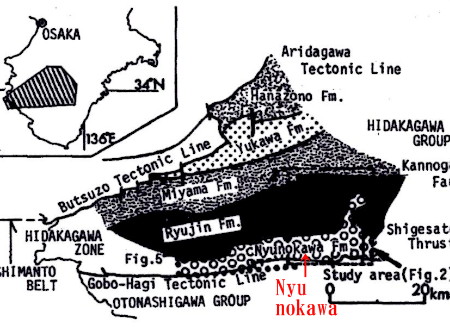

第1 図 四万十累帯日高川帯の地質概略図と位置図

一紀州四万十帯団体研究グループの未公表資料、 栗本(1982)を引用。

竜神累層の堆積環境については、 同累層の堆積盆の形態として、 砂岩優勢互層からなるRb 部層が東から西への軸流を示すことから、やや西へ傾斜したトラフ状の堆積盆が考えられる。また、Rc 部層では側方流が認められ、北方からの流れが卓越している(徳岡ほか、1981)。

丹生ノ川累層は南から北への側方流が卓越する。主にタービダイトおよび関連岩相からなる本累層は、二つの顕著な上方厚層化・粗粒化サイクルをなす。 よく連続して分布する上部のサイクルでみると、堆積体は中央部で粗粒で側方へ薄層化する扇状地状の断面形態をなす。すなわち、中央部で全体の層厚が約2、500m と厚く、かつ粗粒で礫岩層が発達し、側方へ薄層・細粒化する。下部サイクルについても同様の傾向があるように思われる。これらの古流系・岩相の特徴から、丹生ノ川累層は南から北へ広がった海底扇状地をなしていたと推定され、 WALKER & MUTTI (1973)の前進する海底扇状地モデルによく符号する。後背地については、竜神累層は北方、 丹生ノ川累層は南方のそれぞれ異なった後背地より砕屑物がもたらされたものと考えられる。

その根拠は次の通りである。

1 ) 上記した両累層の堆積環境および古流系の違い、

2 ) 両累層が同時異相で砂岩の鉱物組成が異なる、

3 ) 両累屡の現在の分布から丹生ノ川累層の堆積場が竜神累層の南側に位置していた。

また、 北方の後背地は、KUMON (1983)がすでに詳しく述べているように、西南日本内帯に相当し、著しい酸性火成活動を伴う大陸であった、南方の後背地の性格は、丹生ノ川累層の礫岩の礫組成と砂岩の鉱物組成に基づくと、 酸性火成岩類とチャート・石灰岩を含む砕屑岩類を主要な構成岩層としており、成熟した島弧のような古陸と推定される。紀州四万十団研が主張した南方古陸は、カンパニアンには確かに存在していたであろう。カンパニアン以前は美山累層の堆積・変形時(チューロニアン~サントニァン)であり、 美山累層は下部大陸斜面から海溝での堆積物でサブダクション・テクトニクスにより付加帯を構成したと推定されている。

一方、南方古陸の出現による影響は、カンパニアンの丹生ノ川累層で初めて認められることから、古陸は海洋底の沈み込みにともなって当時の西南日本弧に接近したものと想定される。竜神累層中に再堆積した緑色岩の元来の形成場についてあまり議論できないが、緑色岩が海洋性ソレアイトであり殆ど噴出岩からなること、そして上に述べた古地理とから、 南方の古陸と北方に想定される西南日本弧との間に存在していた海洋底において、緑色岩が噴出したものと推定される。なお、緑色岩の起源を竜神累層より古い地層一美山累層や秩父累帯を構成する地層一からの再堆積とする考えは、これらの地層中の緑色岩類に一般に伴っている放散虫化石チャートが、竜神累層にはまったくみられないという問題があり妥当でない。

以上のことより、 カンパニアンにおいて日高川層群の堆積場は、北側に酸性火成活動を伴う大陸、南側に成熟した島弧(南方古陸)を配置した狭長な海盆であったと推定される。

ま と め

1・本地域の日高川層群は3 累層からなる。各累層は互いに断層で境され、北より美山累層・竜神累層・丹生ノ川累層の順に配列する。放散虫化石に基づき、美山累層はチューロニアン、 そして竜神累層と丹生ノ川累層はカンパニアン(初期~中期)で、 同時異相の関係にあると考えられる。

2・竜神累層は3 部層(Ra 〜Rc 部層)からなり、 厚さは2,800 m + である。泥質岩が卓越し、ターピダイト互層・緑色岩―頁岩ユニットを挾在する。丹生ノ川累層は7 部層(Na 〜Ng 部層)からなり、厚さは4, 900m 十である。種々のタービダイトおよび再堆積性礫岩からなり、二つの上方粗粒・厚層化サイクルをなす。岩相および古流系に基づくと、竜神累層の堆積環境は、東西に伸びたトラフ状堆積盆が想定され、一方、丹生ノ川累層は南から北へ広がった海底扇状地をなしていたと推定される。

3 ・ 竜神累層にはオリストストロームとしてとらえられる緑色岩―頁岩ユニットが数層準に挾在する。同ユニットは主に緑色岩ブロックと基質の剥離質灰緑色頁岩からなる。緑色岩は半遠洋性頁岩の赤色および緑色頁岩、インターピロー石灰岩、 赤色ジャスパーを随伴する。緑色岩の近傍の基質泥質岩中の石灰岩レンズから、サンゴ化石が 発 見 された。

4 ・カンパニアンにおいて日高川層群の堆積場は、 北側に酸性火成活動を伴う大陸弧、 南側に成熟した島弧(南方古陸)を配置した狭長な海盆であったと推定される。

カンパニアン: 白亜紀で最後から2番目の期。白亜紀後期も終盤に差し掛かる一時代にあたる。約8,360万年前(誤差70万年前後)から約7,210万年前(誤差60万年前後)までの、およそ1,290万年の間続いた。

サントニアン: 白亜紀最後から3番目の期。8,630万年から8,360万年前までの間続いた。

チューロニアン:

白亜紀最後から5番目の期。約9,390万年から8,980万年前までの間続いた。

オリストストローム:

大小いろいろな種類の岩塊を乱雑に含む地質体。

ソレアイト:

玄武岩の一種。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

調査図面は載せませんが、精細な調査結果は貴重なものです。単純な「付加体理論」で解釈を済ますべきではありません。

また、再三指摘しているよいうに、サンゴの化石が見つかるのは、古陸の上の大河が運搬してきたのではなく、日本列島自体が赤道近くにあったと解釈すべきです。

ハプグッド教授の「地殻の滑動説」が地球上の謎を解き明かしてくれそうです。

Date: 2017-05-28 (Sun)

今の時代に『黒潮古陸』を唱えることは勇気の要ることらしい

[2497]に紹介しましたが、横井氏の恩師である市川先生が「黒潮古陸」への反対の声に屈して、取り下げたそうです。

[2490]に紹介した徳岡先生と一緒に論文を発表した原田 哲朗先生(和歌山大学教授)も、晩年には「付加体論」に押し切られたようで、「北側の大陸に順次付加・合体していった」という想定をなされていたそうです。

大勢の人が言うことが正しいと思えてしまうのでしょうか。

『四万十帯』(中屋志津男=和歌山県立大成高校教諭)から抜粋して紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(6)黒潮古陸

牟婁層群には、オーソコーツァイトと呼ばれる砂岩礫が含まれるのが特徴です。オーソコーツァイト礫は、平瀬一鮎川断層以南の地層中には数~20%程度の割合で普遍的に含まれ、南部ほどより多く含まれます。とくに枯木灘海岸地域の下露累層ではオーソコーツァイト礫の含有量、礫径がともに大きくなる傾向がみられます。この地帯の礫の大きさは、親指大のものが多く、なかには握りこぶし大のものまであります。

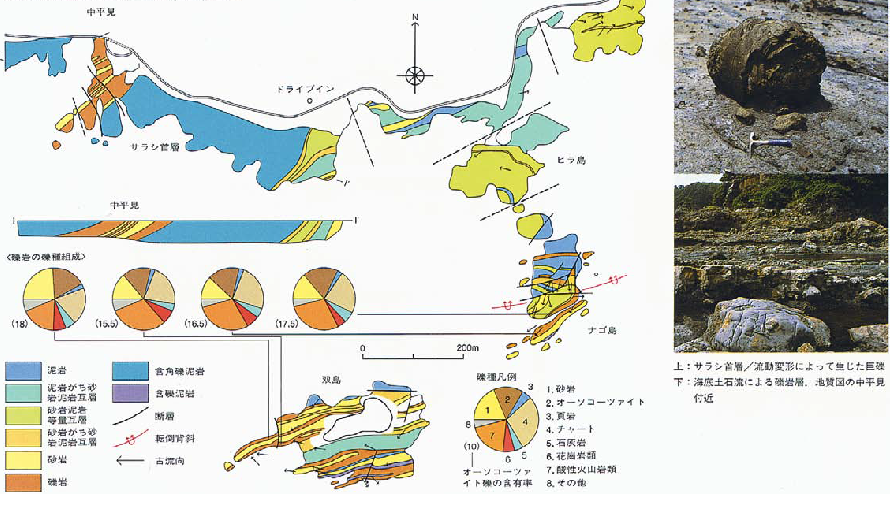

図4・4・10―枯木灘海岸の牟婁層群下露累層(中平見付近並びに双島)の地質と礫種構成および古流向

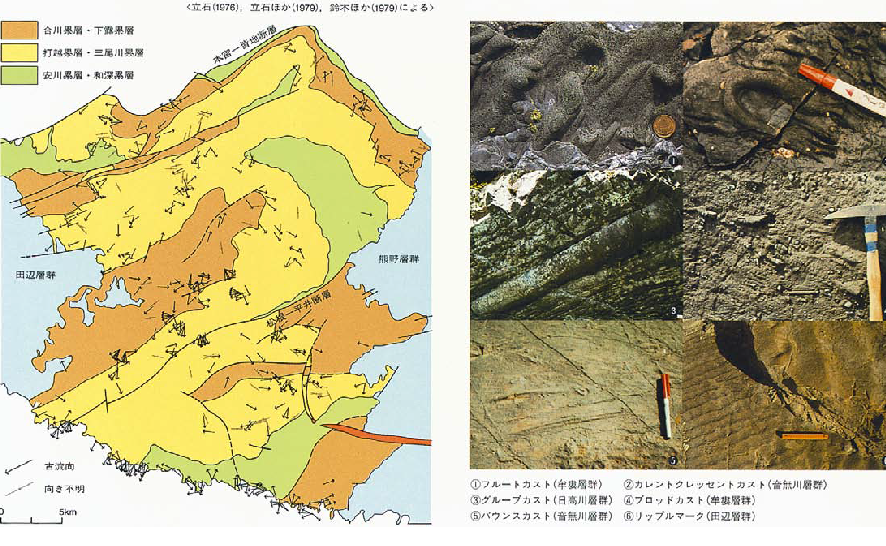

これらの特徴は、オーソコーツァイト礫が大陸的な乾燥気候下で、花崗岩・片麻岩・まれに堆積岩などが、きわめて長期間にわたって浸食・風化されることによって生じた風成砂に由来するものであることを示しています。 牟婁層群のフリッシュ型砂岩泥岩互層には、カレントクレスセントカスト、フルートカスト、プロッドカスト、グルーブカストなどたくさんの流痕が広い地域に認められます。これらの流痕から求められた牟婁層群の古流系は、東ないし北東からの流れに加えて、南ないし南東からの古流系が存在することを明らかにしています(図4・4・14)。

図4・4・14-牟婁層群の古流向 ................... 図4・5・15-流痕(①~⑤)と漣痕(⑥)

なお古流向の計測においては、四万十帯の屈曲変形(第5章)に伴う補正が必要になってきましたが、この補正を行ったとしても、牟婁層群の古流系では太平洋側からの要素を否定することはできません。

その後、四万十帯の研究が進展する中で、白亜系の一部から海洋地殻の沈みこみに伴う付加堆積体が認められるようになりました。

晩年の原田先生は、

「黒潮古陸は、南の太平洋側に島弧列をなして存在し、北側の大陸と南側の島弧(黒潮古陸)の間には、四万十の海が広がっていた。この海は、陸源堆積物と海洋性の岩石(緑色岩・チャート)を混在せしめる現在の海溝のような機構をそなえていた可能性があり、四万十の白亜系は、海溝を伴う縁海に堆積し、北側の大陸に順次付加・合体していったのではないか」

という想定をされておられました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「黒潮古陸」に拘っていると、元・大学教授といっても、世間からは「時流に逆らうおかしな人」という評判になってしまうのでしょう。

『生活をする。つまり給料を貰う』には時流に逆らうことは大変です。少なくとも、文部科学省には相手にされませんから、私学関係者も右へならへで、相手にはしないでしょう。

「プレート論全体主義」の時代に、信念を貫いて生きることは大変勇気の要ることなのです。

Date: 2017-05-28 (Sun)

四国の四万十帯でも「黒潮古陸」を支持する調査がある

徳島県の四万十層群(海部層、奈半利層)について、古流系や正珪岩礫を調査した記録がありました。やはり、「黒潮古陸」についての言及がありその存在を支持しています。抜粋して紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Ⅶ 古 流 系

海部層、 奈半利川層に豊冨にみられる各種の有方向堆積構造から古流向の測定をおこなった。(第6図参照)

下部層(K1) の測定数は3 個にすぎないが、 ENE →WSW 方向をそろって示している。海部層での測定は上部層(K2 ) に多い。

(2) 奈半利川層

奈半利川層では古流向の測定数が多いので細かな層準ごとの検討をおこなった。Na 層の測定数は2 であるが、E →W およびSE → NWを示している。Nb 層下部は甲浦坂付近のものではSE → NW を示している。相聞付近のNb 層については下部、 上部をまとめて示してあるが、 同じようにSE → NW を主としている(相間付近の測定値は大部分Nb 層下部のものである)。

奈半利川層の古流系には、 SE→ NW の供給の優勢な時期(Nb 層下部) と、 E → W の軸流が主である時期(Nb層上部~Nd 層) とを認めることができる。

Ⅷ 考察

(1) 対比と時代論

甲藤ほか(1974) は、 本地域の古第三系は奈半利川層が逆断層によって3~4 回繰返したものとしており、 海部層を認めていない。 しかし、 その繰返しの根拠は不充分なものである。海部層上部層は下部層に整合に重なり(広岡北方で確認できる)、 全体として一つの堆積輪廻を示す。海部屑にはさまれる緑色頁岩は奈半利川層のどの層準にも知られていない。また、岩相を細かく対応させると、両層には比較的大きな相違がみられる。海部層を奈半利川層の繰返しと考えることは困難である。

室戸半島北東部の四万・十累帯南帯では、 北から海部層、奈半利川層が分布する。紀伊半1島の南帯では、 北から音無川ムロ層と牟婁層群(HARATA 、 1964) が分布する。 構造的な位置および岩相、 貝化石より海部層は音無川ムロ層に、 奈半利川層は牟婁層群B ・C 層に対比される。

海部層では、下部層は頁岩勝ち互層と頁岩を、 上部層は塊状砂岩と砂岩勝ち互層を主としており、 両者の境界近くには、 連続性のよい凝灰尉質緑色頁岩(一部赤色頁岩が認められる。音無川ムロ層は、 下部の頁岩層(瓜谷層) と、中部のブリッシュ層(羽六層下部)、 上部の砂岩層(羽六層上部) からなり、 瓜谷層と羽六層との境界に緑色・赤色頁岩を挾在している。この緑色・赤色頁岩を中心とする層序は25kin 以上にわたって追跡され、有効な鍵層となっ ている(はてなし団体研究グループ、1973 ; 中屋ほか、1973 )。両者は全体として類似した岩相といえる。筆者らは海部層上部層からPortlandia watasei(貝の化石)を発見したが、細かな時代は決められない。川添(1974) は、海部層の延長にあたる地層を竹屋敷層とし 室芦半島層群の最上部としているが、 根拠が薄弱である。

これらのことから、 海部層は、 安芸断層と宍喰断層で北の白亜系と南の漸新統にはさまれることから、一応、始新統と考えられ、 岩相的にも構造的にも音無川ムロ層に対比されよう。

(2) 奈半利川層の粗粒砕屑物の供給源について

奈半利川層の粗粒砕屑物の特徽の一つは、 礫岩の礫組成や砂岩の鉱物組成が示しているように、多量の酸性火成岩起源の砕屑物が存在することである。すなわち、礫では、 石英や石英斑岩、 流紋岩が、 砂岩では、 石英や長石(斜長石とカリ長石とはほぼ等量) が多量に存在している。砂岩中の岩片でさえ、 石英や斜長石、 カリ長石の結晶が数個集合した花崗岩質岩片が多い。その斜長石のなかにはミルメカイトをもつものがしばしばみられる。流紋岩や酸性凝灰岩の岩片も多い。

もう一つの特徴はNb 層をはじめとするオーソコーツァイト礫の産出である。紀伊半島ではオーソコーツァイト礫の産出は打越背斜より南に限られるが、 本地域では構造的にそれより北側にあたる位置から産出する。また産出層準がNb 層(特にNb 層下部)に集中し、 上、 下位の層準にはほとんどみられないこと、 礫径が小さいことなどは紀伊半島の場合との相違であるが、南東からの側方供給の優勢な層準に産出することは重要である。

これらのことから、 少なくとも奈半利川層堆積の一時期(Nb 層下部) には、堆積盆の南側に、多量の花崗岩類や、それよりも少童の酸性火山岩類が分布し、オーソコーツァイトの露出する陸地(≒ 「黒潮古陸」;紀州四万十帯団体研究グループ、 1968) が存在しており、 オーソコーツァイト礫を含む砕屑物を供給したものと考えられる。

Ⅸ ま と め

(1 ) 室戸半島北東部・徳島県宍喰町周辺の四万十累帯は安芸断層によって北帯と南帯に分けられ、北帯には牟岐層(上部白亜系) が分布する。南帯は安芸断層に平行な宍喰断層によってさらにわけられ、 北側には海部層(始新統? )、南側には奈半利川層(漸新統)が分布する。

(2 ) 海部層は紀伊半島の音無川ムロ層に、 奈半利川層は牟婁主帯のB ・C 層に対比される可能性が大きい。

(3 ) 地質構造は東西性の走向断層によって大きく支配されており、 断層にはさまれて、 東西の走向をもち、北へ50°〜80 ° 傾斜した地層が分布する。東洋町相間には北へ80°で傾斜する第一級の等斜褶曲がみられる。

(4 ) 海部層、奈半利川層の占流系は主に東から西への軸流を示す。しかし、 Nb 層下部では南東からの側方流が優勢である。

(5 ) 奈半利川層の粗粒砕屑物には、花崗岩類や酸性火山岩類などの酸性火成岩起源と考えられるものが多い。

(6 ) 南東→ 北西を示す古流系の優勢な層準に、 オーソコーツァイト礫が産する。これは、 少なくともNb 層下部の堆積時には南側に陸地が存在し(≒ 「黒潮古陸」)、オーソコーツァイト礫を含めた粗粒砕屑物をもたらしたものと考えられる。

(7 ) ほかの礫種や砂岩の鉱物組成から考えると、 この「黒潮古陸」にはオーソコーツァイトとともに多量の花崗岩類や酸性火山岩類が分布していたと推定される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

[2477]で紹介した由岐町近くでの調査では「円磨された鉱物の粒子や岩片等はほとんど認められない」とありますし、結論としても「5.以上の構造から総合的に推定される断面形態モデルは、海洋プレートの沈み込みに伴う付加体の発達に際して形成された多重階層構造である」と、プレート論を支持する内容でした。

付加体ならば、海側上がりになるはずですが、山側上がりになっているのが不思議に思い、読者からの教示をお願いしたのですが、どなたからの説明も得られませんでした。

ここで紹介した調査は由岐町よりも少し南の宍喰町、甲浦一帯の県境をまたいだ付近です。

正珪岩礫は紀伊半島では打越背斜より南側の四万十層南帯に多い。四国では北帯に見られるのはなぜなのか。

「少なくとも奈半利川層堆積の一時期には、堆積盆の南側に、多量の花崗岩類や、それよりも少童の酸性火山岩類が分布し、オーソコーツァイトの露出する陸地(≒ 「黒潮古陸」) が存在しており オーソコーツァイト礫を含む砕屑物を供給したものと考えられる。」

と解説していますが、「付加体論」を推進している立場の方はどのように判断するのでしょうか。 紀伊半島では、上図(右)ように、四万十帯の北帯には正珪岩礫はあまり見つかりません。

一方宍喰町や海部町は北帯に属するはずですが、小粒ながら正珪岩礫が見つかります。

紀州の南帯ではこぶし大の礫が見つかるそうですが、どのようなことが言えるのか、「プレート論」や「付加体論」を信奉する方の説明を聞きたいです。

私の推理では、日本列島がまだ、島嶼が集まる浅い海だった時代に、

「黒潮古陸」にあった大河の川筋とその氾濫原(海底)にオーソコーツァイトは散乱した」

ということになります。同じ時代の地層でも一山超えれば、また、川筋が違えば見つからない場所もあるのでしょう。川筋は[2496]のグーグルアースの写真を参考にしてください。

西に向かって流れていませんか?

「ちきゅう」が潜って調べたら、大粒径のオーソコーツァイト礫がみつかるのではないでしょうか?

石田理論としては、プレート論や付加体論よりは「南方古陸説」や「黒潮古陸説」に納得できるものを感じます。

今後どんどん、南方に古陸があったという説が広がることを期待しています。

Date: 2017-05-29 (Mon)

GLGArcsが教える間違った日本列島の形成説

GLGArcsのサイトに日本列島の形成が説明してあります。プレート論、付加体論の混成理論で構成してありますので、トンデモ話になっています。そのなかにある「日本最古の岩」を紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Formation History of the Japanese Islands

[Oldest rock]

The oldest rock in Japan is gneiss gravel about two billion years old in the Kamiasou conglomerate (Gifu Prefecture, central Honshu). However, Triassic-Jurassic (240 to 160 million years old) formation encompasses this conglomerate bed. The paleocurrents preserved in layers over and under the bed indicate that the conglomerate came from the north. Consequently, the oldest gravel was produced from rock formed somewhere in the continent about two billion years ago, and then transported from the north to be deposited along with other sediment 200 million years ago.

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Paleocurrentsとは古流のことです。徳岡先生の記事([2491])にある底痕(ソールマーク)から分る古い時代の流れの方向のことです。gneiss gravelとは片麻岩の礫です。

上麻生の飛騨川にある岩石が日本最古のものなんですが、古流から判断して北の大陸から運ばれてきたと解説しています。

古流のデータを信じて判断するのなら、南紀や四国の四万十層にある古流も信じるべきでしょう。

四国の古流はほとんどが西向きになっていて、北の大陸から運ばれたとは言えません。

付加体(accretionary wedge)が世界的に信じられてしまっていますが、まったくの邪見です。

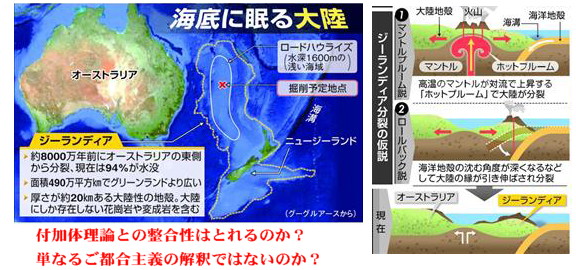

今日のニュースでは、「第7大陸ジーランディア」水没調査に「ちきゅう」が出動するとありました。その前に「黒潮古陸」をもっと真剣に調査して欲しいものです。深く沈むほど、地殻は薄くなりますから、「地殻が厚い」という理由で「ジーランディア」の存在を信じるのはどうかと思います。産経新聞の記事から抜粋して紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■2つの誕生仮説

ジーランディアは1990年代の観測衛星による海底地形調査で存在が確認された。面積はオーストラリア大陸の約6割に当たる約490万平方キロに及び、世界最大の島グリーンランドの2倍を超える広大な水没大陸だ。海面より上にあるのは面積の約6%だけで、大半をニュージーランドが占める。

未解明なのは分裂の仕組みだ。二つの仮説が提唱されており、その一つは地球内部から高温のマントルが対流で上昇するホットプルームという現象が、オーストラリアを突き上げて分裂させたとする「マントルプルーム説」。

もう一つは「ロールバック説」。オーストラリアの東側では海洋地殻が陸の下に沈み込んでいるが、沈み込む角度が深くなり後退するなどの影響で、縁が引き伸ばされて分裂したとみる。どちらが正しいのか議論が続いている。

計画を指揮する海洋機構の斎藤実篤グループリーダーは「得られた試料に玄武岩など火山性の岩石が含まれているかどうかがポイントだ」と話す。

8千万年前ごろの試料から火山性の岩石が見つかれば、激しい火山活動を伴うマントルプルーム説の証拠になり、見つからなければロールバック説が正しいことになる。

ジーランディアの表面には、陸上だった時代から水没して現在に至るまでのさまざまな物質が堆積している。水没の理由は地殻が薄く沈みやすいためだが、堆積物を分析すれば水没の開始時期や速度まで詳しく分かってくるという。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「火山性の岩石が見つかれば、マントルプルーム説、見つからなければロールバック説」というのは乱暴な話ではないでしょうか。どちらの説も疑問がいっぱいです。地殻変動を起こす原動力(熱解離した水素の爆発力と爆縮力のこと)が把握されていません。

日本は「大陸沈没の研究」のメッカであって、「付加体研究」のメッカではありません。

Date: 2017-05-29 (Mon)

木村敏雄先生の中途半端なプレート論受容の立場

[2483]でコメントした木村敏雄氏の「日本列島の地殻変動―新しい見方から―」が手違いで購入できませんでしたが、「日本の地質」(木村敏雄、速水格、吉田鎮男)が届きましたので、拾い読みをしました。

黒潮古陸に関しては、

「紀伊南部ではオルソコーツァライト礫が黒潮古陸から供給されている(Tokuoka、1970)。この古陸は恐らく瀬戸川―中村前弧盆地外縁の海嶺であったのだろう。」

と肯定的に把握されておられます。[2495]の甲藤次郎先生のような「大陸とまでは言えないが、古南海道島列という暗礁程度のもの」と想定されています。

いづれにしても、本書に記述してあるような日本列島の複雑な地質構造を、「付加体論」という単純すぎる理論で解釈することには同意しておられません。

「まえがき」から、プレート論に対する支持の立場を紹介します。前半と後半で少し立場が違うような中途半端な姿勢を感じます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここ30年ほどの間に、世界の地質学に大きな学問的変化が起こった、プレート・テクトニクス説の導入である。日本ももちろん例外ではない。秩父縁海を中に挟む区域において、2回の大きな地殻変動があったことは、この区域に大洋地殻のもぐり込みが、異なる二つの時代に位置をずらせて起こったとすれば十分に説明される。プレート・テクトニクス説は秋吉・佐川地殻変動説を否定するものとはならないばかりでなく、支持する面がある。造山帯では花崗岩活動は地向斜の中軸部に起こると考えられていた。秋吉期の花崗岩活動が先カンブリア時代の岩石が存在する飛騨帯には起こり得ないと考えられた、しかし、中生代に大陸地殻が形成された東北地方に新第三紀の安山岩活動や花崗岩活動が起こっている。サブダクション・スラブの位置によっては、大陸地殻が厚く出来ているところでも大きな地殻変動が起こり得るのである。東北地方では新第三紀の地質構造は旧期の構造に重ね合わされている。北海道ではほとんど直交した構造帯の重ね合わせすら認められる。

プレート・テクトニクス説が基本において疑いなく正しいものと分かったときに、それを下敷にした構造発達史説が日本にも現れた。高圧型変成帯が高温型変成帯の地区にサブダクションしたという説である。そのほかにも非常に多くの学説が現れたが、ほとんどが欧米で唱えられた説の輸入である。いくつかの異なる地帯についての付加体説やメランジェ生成説、マイクロコンチネントのコリジョン説、テレインの大規模な押しかぶせまたは横すべりによる移動説などなどである。それらの説は多種多様であって、そのうちのあるものが正しいとすると他の多くは生き残れないような体のものである。これらの諸説はほとんどが時代と地区とを限定したものである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

納得できない点があるのなら、それが解決するまで、支持を延期してもよかったのではないでしょうか。

プレート論は受容するが、付加体論は受容できない、その他の点でも、「その場限りの適用だ」と言うのでは、学者としては物足りなさを感じました。私の誤解かもしれませんが・・・。

Date: 2017-05-29 (Mon)

地質学者は地震学者を説得し、「プレート論」を破棄すべし

地震爆発論学会としては、今からでも遅くはないので、「プレート論」、「付加体論」を拒絶して欲しいと思います。

1979年に行なわれた「地震学者と地質学者との対談」(東海大学出版会から『地震』という書物で発刊)では、仲良く両者が対談していますが、地質学者の方が理性的で、自分の頭で考えているように受け取れます。どうして、地震学者のプレート論に「寄り切られ」てしまったのか、残念ですし、不満です。

再度土俵に上がって、納得できるまで議論すべきです。

「固体の中に、固体が潜り込む」という現象が本当に起きると思えるのでしょうか、自重で沈むというプレートが本当に「鉋屑」のようなものを残すと思えるのでしょうか。

工学の世界に居た者には、まったく「お遊びの理論」としか思えません。泊次郎氏の書籍も読みましたが、同じような論調の”科学史家”の記事がありましたので、再検討の機会にするべく紹介します。

[2497]で紹介した横井氏の恩師で「黒潮古陸」を支持していた「市川浩一郎教授」の名前が見えたので、読んでみました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日本におけるプレートテクトニクス受容の「空白の十年」・・・芝崎美世子

日本におけるプレートテクトニクスの受容は、地向斜造山論者らの反対によって大きく遅れ、1969 年以降に「空白の十年」があったと言われている。プレートテクトニクス拒否の背景には、地質学者の社会運動や思想に原因があったという指摘がある一方、地質学者の中には、激しい論争があったことは認めながらも、そのためにプレートテクトニクスの受容が遅れたとは言えないという主張も多い。

この「空白の十年」は、地質学分野における研究手法が飛躍的に発展した時期としても知られている。中でも「放散虫革命」と呼ばれている地質維新は、最も重要なものである。日本の地質学界では、1960 年代からコノドント生層序学的研究がブームを迎えたが、1960 年代末からより広い適用範囲をもつ近代的な放散虫生層序学的研究が始まった。これにより 1970 年代後半から 1980 年代にかけて放散虫生層序の一大研究ブームが巻き起こり、日本列島の地質が急速にぬりかえられていくことになったが、この担い手となったのは地方大学・若手研究者らであった。その中心人物の一人であった八尾昭の一連の研究を見ると、これらの研究の発展がプレートテクトニクスから影響を大きく受けていることがうかがえる。

八尾が所属していた市川浩一郎の研究室において、放散虫生層序学的研究は地質構造の再検討のための課題として位置づけられており、それらの成果によってメランジュやオリストロームなどの付加体地質の先駆的な研究がなされていった。これらは時間的に手間がかかり、相当な根気を必要とするものであったが、研究手法の開発からわずか数年で日本の各地の地質構造の再検討が提案されていった。その研究成果は海外や他の地方大学の研究室にもただちに波及し、相互に活発化した議論がなされ、80 年代以降の爆発的なブームにつながっていく。

このようにプレートテクトニクス導入時の地質学においては、日本列島全体の地質構造の再検討のために、地質年代決定法などの研究手法の開発や地帯区分の再検討がまず重要であった。1970 年代の地質学におけるプレートテクトニクスの受容が外からは「見えない」ものとして急速に進行していたことを示している。

パラダイム転換期では、新しい理論の検討やこれまでの知見に対する再構築が行われるために、急速な研究手法の発展が起こり、専門的な議論が活発化する。日本におけるプレートテクトニクスの導入は地震学分野ではスムーズであったが、地向斜造山論からの再構築が必要であった日本の地質学では、見かけ上、受容が遅れる傾向にあった。それは、地質学では実証的研究が必要であり、地域ごとの複雑な付加体地質を「プレート語」で記述することが相対的に後回しになったからであろう 。

このような地震学と地質学分野における「プレートテクトニクスの受容」の相違を科学史に見る場合、とくに地震学 の立場からの地質学会批判に注目される。松田時彦(1992)や泊次郎(2008)らが取りあげた「プレート語」には、社会統計学的に見ると思い込みや誤りと言えるものが含まれている。これらの学会批判をブルデューの科学社会学理論である「界」の概念を用いて見ると、地震学と地質学の異なる「界」がもつ「科学資本」の違いによるものと考えられる。また都城秋穂(1998)による批判や地質学者間のディスコミュニケーションも、地質学における専門=「サブ界」の違い とも関係があり、これらの批判が生じた背景には、上位界としての「地球科学界」における2つの界の「位置取り」の 構造を見ることができる。

具体的な研究分野で見れば、放散虫研究を担った若手研究者の研究活動の一部は「地学団体研究会(地団研)」の活動成果にも支えられていた。これは、プレートテクトニクスへの反対論が地団研内部でどう受けとめられていたのかの一端を示している。地団研は独自の「界」であり、その「文化資本」のために反対論者の批判の多くが、外部に向かってなされる傾向があった。その結果、外からは反対論だけがとくに「よく見える」ことになる。 このように日本におけるプレートテクトニクスの受容には様々な構造が含まれており、より統合的な科学史研究が必要であると考えられる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

統合的な科学史研究・・・が何を意味するのか知りませんが、移動する原動力がみつからない「プレート運動」を妄信するような科学界の姿勢は辞めて頂きたいと思っています。

Date: 2017-05-30 (Tue)

放散虫革命は「付加体論」をサポートしていない

[2451]では、「放散虫革命で何故プレート論が一気に認定された」のか、「福井市自然史博物館」の解説を読んでも理解できなかった、と述べました。

同博物館の解説を再読して、やっと何が問題になっていたのかを理解しましたが、「地殻は滑動する」という視点をいれれば、氷解する問題です。同館の解説から7と8を紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

7.南から移動してきた南条山地(付加体モデルについて)

私たちが調査してきた南条山地の地質と放散虫化石の特徴は今のところ次のようにまとめることができます。①南条山地の地質は、海に堆積した砂岩・泥岩・チャート・緑色岩・石灰岩から構成される。②大部分の石灰岩は古生代二畳紀の紡錘虫を産す。③チャートは主として二畳紀や三畳紀の放散虫を産す。④泥岩は中生代ジュラ紀の放散虫化石を産す。⑤古生代の石灰岩やチャートや緑色岩は泥岩中の礫である。

以上の事実より次のような解釈が可能です。現在の太平洋を頭に描いてみましょう。古生代二畳紀から三畳紀にかけて、海底火山の活動によって形成された海山(緑色岩)の周囲に形成された石灰岩、そして放散虫や非常に細かい泥が堆積してできたチャートや珪質泥岩が、陸から遠く離れた海洋に生成しました。それらはプレートに乗って移動し、陸に近づくにつれ、陸から運ばれてきた泥がチャートや石灰岩や緑色岩の上に次第に堆積しました。この頃時代はすでに中生代ジュラ紀(大陸には恐竜がいた時代です)であり、当時の海に生息していた放散虫の死骸が泥岩に取り込まれました。

さらに大陸の端にくるとプレートのもぐり込みが起こり、その上に乗っていたチャートや石灰岩や緑色岩は、はぎ取られたりあるいは海底地滑りにより、切れ切れになって陸からの砂や泥と混ざったり、何回も折り畳まれたりして陸側に付加して南条山地が形成された…というシナリオです。海洋プレートに乗って移動してきた堆積物が沈み込み帯で底付けされ、陸域が成長していったという仮説を「付加体モデル」といいます。

実際、第三の研究成果として揚げた古地磁気の研究によれば、南条山地に分布する緑色岩は2億数千万年前には赤道付近にあったということがわかっています。それがプレートに乗って北上し、アジア大陸の東端に衝突し横ずれを起こしたという考えです。そのときの痕跡が現在の吉野瀬川付近だと思われます。

吉野瀬川は武生市丸岡-沓掛-勝蓮花を東進し武生の平野に注いでいます。この河川の南側(南条山地)と北側とでは中生代白亜紀以前(約6500万年以前)の地質が大きく異なっています。すなわち吉野瀬川以南には大陸性の基盤岩は分布せず、放散虫化石を産する海洋性の中生代の地層が分布し、一方、北側には恐竜や植物化石を産する手取層など大陸棚(陸の一部である)や湖に堆積した大陸性の中生代の地層が分布します。

8.南条山地は日本列島のおいたちを解く鍵!

付加体モデルを用いた解釈は、南条山地と同じような中生代の地層が分布する地域(かつては古生層と信じられていました)ではしばしば主張されています。しかし、新しい野外事実が判明してくれば、このモデルも修正されることでしょう。今私たちが注目しているのは、放散虫化石を産しないチャートです。放散虫化石を産するチャートは確かに遠洋性のチャートかもしれません。しかし、放散虫を産しないチャートの起源に関しては今も解明されてはいません。

堆積後チャートに変わっている砂岩・泥岩層が、今庄町藤倉山の林道沿いで発見されました。砂岩や泥岩などの堆積岩がそっくりチャートに置換される現象は本邦では初めての報告です。砂岩や泥岩が、ある条件下で簡単にチャートに変わるとすると、放散虫化石を含まないチャートの中には砂岩や泥岩起源のものがあるかもしれません。するとチャートのすべてが遠洋性であるとは断定できなくなり、遠洋からプレートに乗って云々…というモデルは単純すぎることになります。幸い南条山地には放散虫を産するチャートと産しないチャートの両方が分布し、同山地はこのような疑問を解決するための良好なフィールドです。

また、付加体モデルでは、その形成過程上、下方に積み重なっている地層ほど新しい時代のものであるはずですが、南条山地では、ジュラ紀中頃の地層の下位にはジュラ紀はじめに堆積した地層が分布しています。この事実は付加体モデルに反することになります。南条山地では何が起こったのでしょう。近い将来、福井県南条山地から日本列島のおいたちを説明できる新しいモデルが生まれるかもしれるかもしれません。(完)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

問題点を列挙します。

①:放散虫を含むチャートは遠洋性とされていますが、当時は日本の多くが海面下にあり、しかも赤道近辺にあって、放散虫を始めサンゴや水中生物が多様に生息していたと考えるべきです。プレートが運んできたのではありません。

②:放散虫を含まないチャートがあることは、そのチャートが形成されたころ、日本は極地域にあって、放散虫など生息できなかった環境、と考えるべきです。

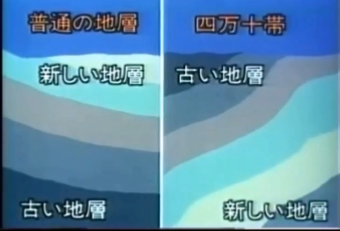

③:南条山地が「上が古く、下が新しい」という付加体の特徴を備えていないということは、付加体理論が間違っているということです。付加体理論を思いついたという四国住吉海岸の例は褶曲構造の頂部だけを見て思い付いただけという可能性があります。([2479]参照)

「上が古く、下が新しい」のは褶曲構造の頂部の特殊な場合だけである

付記:Wikiより

チャート

堆積岩

チャート(英: chert)は、堆積岩の一種。主成分は二酸化ケイ素(SiO2、石英)で、この成分を持つ放散虫・海綿動物などの動物の殻や骨片(微化石)が海底に堆積してできた岩石(無生物起源のものがあるという説もある)。断面をルーペで見ると放散虫の殻が点状に見えるものもある。非常に硬い岩石で、層状をなすことが多い。

チャートには赤色、緑色、淡緑灰色、淡青灰色、灰色、黒色など様々な色のものがある。暖色系のものは、酸化鉄鉱物に起因し、暗色系のものは硫化鉄や炭素化合物に起因する。緑色のものは、緑色の粘土鉱物を含むためである。これらは、堆積した環境によって変わると考えられている。

石田理論によるチャートの解釈

無機質のチャートが南条山地で見つかるということは、基本的にチャートとは微粒子の堆積物であって、海域によっては放散虫が混在していたということでしょう。

大陸規模での沈降や隆起という変動があった場合には海域全体が乱泥流で濁る場合があるでしょう。そのときに、熱帯~温帯の海域では放散中の死骸が混じりますが、極地の海域では混じらないでしょう。南条山地に放散虫が混じらないチャートがあるということは、当時日本が極域の寒冷地に位置したということを意味すると思います。混じっているのは温帯地方にあった時代の堆積物ということです。

地球は思っているよりも激しく、姿勢を変えていることを残留地磁気の逆転現象が教えてくれています。([2438]参照)

Date: 2017-05-30 (Tue)

芝崎女史の科学史観再構築論・頑張れ!

[2507]に紹介した芝崎美世子氏の言う「統合的な科学研究」というのが少し理解できそうな気がする抄録がありました。

相手の立場を考えて公平に判断せよ、ともいえる主張なのではないでしょうか。

地震学者側からの見方は確かに不当な面があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

科学コミュニティにおける科学史観の相違と科学革命による理論体系の再構築

~日本におけるプレートテクトニクス理論の展開について~

芝崎美世子・千葉淳一

プレートテクトニクス理論は、地球科学の分野に大きな影響を与え、生物学分野の「進化論」などと並んで、20世紀の科学革命として認識されることも多い。しかし、その展開については、研究分野によって大きく異なっている。日本では、『日本沈没』(小松左京1973)の驚異的なヒットによって、70年代前半から一般にも広く浸透したが、地質学の分野では、共産主義的な思想の影響を受けた研究者らによる「拒絶」によって、その受容が10年遅れたとされており、現在、こうした科学史観が定説とされている。

しかし、これらの批判は、おもに地球物理や地震学、一部の地質学など、立場の異なる分野の科学者からされており、根拠とされる統計データにも恣意的な偏見が含まれる。こうした異分野からの科学史観の形成には、1970年代の科学者間の激しい対立の影響が見られる。

一方、日本列島の成立や日本海形成については、まだ定説が定まっておらず、現在の「高校地学」の二つの教科書でも、執筆者の立場の違いによって、全く別々の説が記載されている。これは、日本においては、プレートテクトニクス理論の受容には、付加体地質などの「サブ理論」の構築が必要であり、その理論体系の再構築にまだ対立が続いていることを示している。

本研究では、こうした日本におけるプレートテクトニクス理論の展開について、東大を中心とした中央集権的な科学史観の形成と、異なる科学者集団によるパラダイム転換期の理論体系の再構築に注目して、ブルデューの「界」の概念を用いて考察する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ブルデューの「界」の概念を知りませんので、詳しい評価ができませんが、地震学者側から一方的に「イデオロギー」問題に絡めて批判するのは間違っているということでしょう。

地質学者は、現場に多くの証拠があるので、証拠と矛盾する学説を採用することはできません。一方の地震学者は「地震の発生メカニズム」さえ不明のまま、ヘスの言う「ジオポエトリー」(海洋底拡大説)をそのまま鵜呑みにしてしまっています。

私には「真実に厳格なオヤジ」と「流行に乗る暢気なオジサン」というくらいの差があるのを感じます。後者に「東大を中心とした中央集権的な科学史観」を支持するマスコミ、なかでも「朝日新聞」が座っているのですから、オジサンは気楽でオヤジは大変です。

しかし、やがて「進化論」も「プレート論」も「付加体論」も本当の意味の科学革命に遭遇して、オジサンは泣きを見ることになるでしょう。

芝崎女史頑張れ!

Date: 2017-05-31 (Wed)

対立するのは「地殻の滑動」に気付かないからである

「PT論の受容と拒絶」という問題は一言で言うと「MobilistとFixistの考え方の違い」です。ソ連時代からのベロウソフ一派のFixistと西側陣営のウイルソン一派のMobilistの確執です。

「放散虫革命」でMobilistの優勢勝ちということになっていますが、Mobilistが新たに提起する「付加体論」に関してはFixist も納得していない、というのが現状です。芝崎・千葉の抄録には、

「日本列島の成立や日本海形成については、まだ定説が定まっておらず、現在の「高校地学」の二つの教科書でも、執筆者の立場の違いによって、全く別々の説が記載されている。これは、日本においては、プレートテクトニクス理論の受容には、付加体地質などの「サブ理論」の構築が必要であり、その理論体系の再構築にまだ対立が続いていることを示している。」

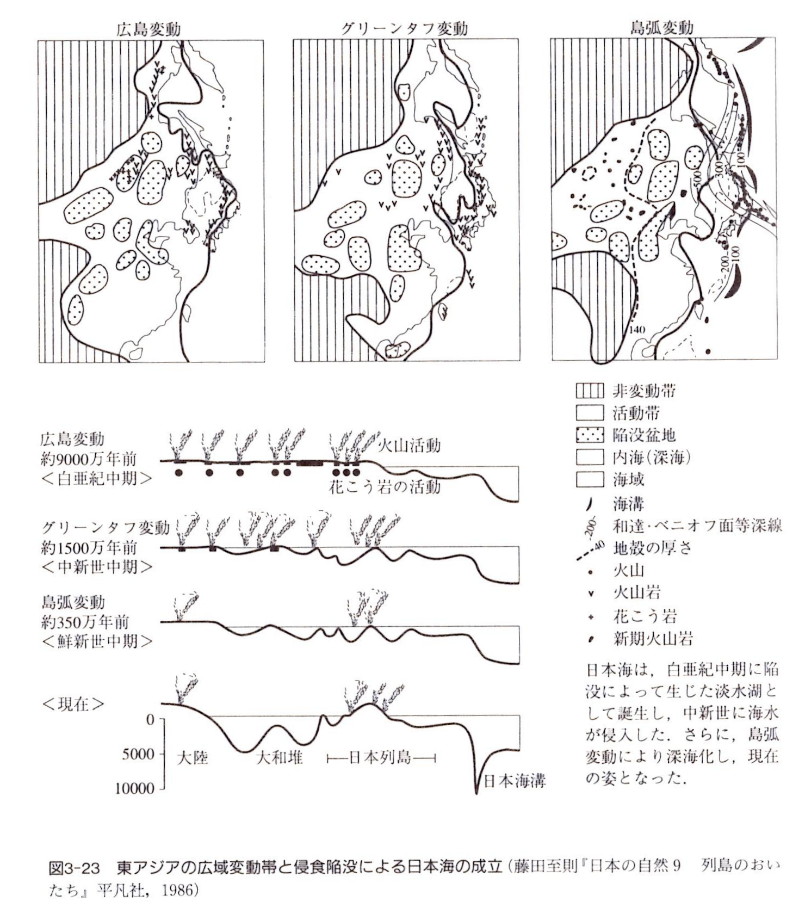

とありますが、Mobilistは「日本海は裂開し、漂移した(参考1)」と考え、Fixistは「海没した」(参考2)と考えています。

教科書には時に両方の説が載っており、Fixistも完全には納得しないで対立しています。

Mobilistの発想には太古にはイザナギプレートがあったというものもありますが、科学史に残るようなものではありません。

石田理論の立場はFixistに近いですが、分り易く分類すれば地殻滑動論者(Slidist)ということになります。Fixistは南方からの化石や底質が存在することを説明できなくてMobilistのプレート説を受容したわけですが、地殻がスライドしたと考えれば、プレート論を受容する必要はありませんし、付加体論の「層序逆転という矛盾」に悩む必要もなくなります。

アインシュタインが支持したハプグッド教授の「地殻滑動」という概念こそ本当の「科学革命」です。石田理論は「地殻滑動」が起きるメカニズムを「解離水の爆発」「大陸規模の隆起・沈没」「地殻の重心移動」等で説明したものです。

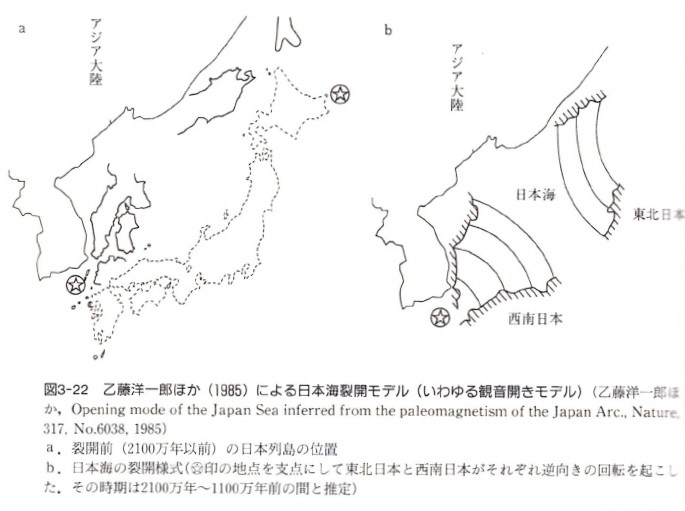

参考1:日本海裂開説

Mobilistの発想

東海大学出版会刊「日本列島のおいたち」

新版地学教育講座⑧ p.114より

Fixistの発想

東海大学出版会刊「日本列島のおいたち」

新版地学教育講座⑧ p.116より