2008-03-06 (Thu)

地震岳登山の間違った道標[その2]

マントルが熔解しているという見解に対しては、かつて大学院生の方から質問をいただきました。(セミナー[872]参照)

核とマントルの境界付近のマントル下部物質が固体であることは実験が証明しているというもので、要点は以下のようなものでした。

・ 下部マントルはペロブスカイト(MgSiO3)で構成されていると考えられている。

・ 深さ1000kmに相当する30GPaの圧力の下でペロブスカイトの融解実験をすると、融点が4000度であった。

・ 融点は圧力が高くなると上がっていくから、マントル最下部(2900km)の高圧力下では当然ペロブスカイトは固体である。

私は回答として、以下のように伝えました。

・ マントルがペブロスカイトという物質であるとは思えない。

・ マントル物質は火山から噴出するマグマと成分において大差の無い物質で、地球内部を対流するのに応じて水の状態が変化しているだけだと推定する。

・ つまり浅い部分では結合水が多く、深部では解離水(酸素と水素の混合ガス)の状態になっている。これが海嶺や海溝で地震が発生する理由である。

・ そのほかに、大地震のあとではお寺の鐘のように長周期の震動が観測される。内部が流動体である証拠である。

・ 地球に磁場が存在するのは、マントルが流動しているからである。固体ならば磁場は発生しない。

以上のようにお答えしました。

マントル物質がペブロスカイトであると推定されているのも、地震波の伝播速度から決めているのですが、何度も云うように、地震波の伝播経路に大きな誤解がありますから、マントルがペブロスカイトであるという説も正しいとはいえません。

ここでこれから、吟味しますがマントル固体説でさえ間違っている可能性が高いのです。

また、ペブロスカイトの融解実験というのは、固体のペブロスカイトが何度で融解するのかを見ているだけです。地球内部では解離状態と結合状態との水を大量に含んでいる可能性があります。

水を含む場合には物質の融点は劇的に下がることは笠原先生の研究から明らかになっています。(セミナー[702]参照)

解離水や、結合水を含むマントル物質は4000度と云う高温下では、どのような岩石で構成されていても、融解している可能性のほうがはるかに高いはずであります。

地震波の伝播経路に間違いがある、マントルは液体である、と主張したら、この後の議論はかみ合わないですから、ひと先ずここは固体であるとして、定説の内容を吟味してみる事にいたします。

定説では固体であるマントル物質から、マグマができるのは以下のような二説があります。

① プレートが潜り込むときのプレートどうしの摩擦熱によって融解点に達する。また、プレート境界では水が存在するので融点が下がっている。

② 深部から表面近くに浮上すると、圧力の低下によって融点がさがる、それで融解する。

① の説だと[1364]の下段右図のようになりますが、プレートの摩擦と云う考え方は寓話に近いもので、さすがに最近では採用しない人が多いようです。

地学教室と云うサイトにあるマグマの発生論を抜粋して紹介します。

http://georoom.hp.infoseek.co.jp/7old/3litho/21magma.htm

――――――――――――――――――――――――――

マントルはカンラン岩、つまり固体

「マントル=ドロドロと融けたマグマ」と言ったイメージが持たれがちですが、これは完全な誤りです。マントルは、多少軟らかくなっている部分があるとは言え、あくまで固体です。マントルは主にカンラン岩からできています。図1はカンラン岩が、どのくらいの温度・圧力のもとで固体(岩石)であるか/液体(マグマ)であるかを示しています。水などの純物質と異なり、岩石のような混合物は、融け始めと融け終わりの温度に幅があります。その中間にある融けかかった状態を部分融解と呼び、図1ではを黄緑色で表しています。ところで物質の融点は、温度だけでなく、圧力にもよるので、黄緑色のゾーンが右斜め下に向かっていることに注意してください。さて、地球深部に行くにつれ、温度・圧力は図の青線・赤線のように上がってゆきます。つまり地球深部にでも、カンラン岩は固体のままです。このグラフは地下150kmまでしか表していませんが、マントル深部でも事情は同じです。つまりマントルは高温であるが、圧力も高いので、あくまで固体なのです。

図1 カンラン岩の状態(液体-固体)と地下の温度・圧力の関係

岩石は混合物なので、固体と液体の間に部分融解(融けかかった状態)の領域がある。地下深くに行くと圧力が大きくなるので、物質は融けにくくなり、融点は上がってゆく。

一般的な大陸地域(青線)、海洋地域(赤線)の地下では、深さ(圧力)の割に温度が低く、カンラン岩(マントル)は固体のままである。海嶺のように、高温のマントルが上昇してくるところでは、岩石は熱伝導しにくいので高温のまま圧力だけが下がる(赤矢印)。ついに黄緑の領域に入ると部分融解が始まる。このようにカンラン岩の部分融解によりできた液体が玄武岩マグマである。

(地学教室より)

カンラン岩の融解-マグマの発生

それでは、局部的とは言えマグマの発生は、どのようなメカニズムによるのでしょうか。地球上で最も大量に発生している海嶺の玄武岩マグマを例に考えてみましょう。海嶺地下には高温のマントルが上昇して来ています。このような高温マントルの上昇は、地球全体の放熱(マントル対流)の一部です。そこで海嶺の地下では、図1赤矢印のように高温のまま圧力が下がり部分融解が始まります。このようにカンラン岩が部分融解してできる液体が玄武岩マグマなのです。一度できた液体は軽いのでさらに上昇して、海嶺直下のすき間にマグマだまりをつくります。

――――――――――――――――――――――――――

以上が抜粋記事です。マントルが固体であることが繰り返し強調されています。それだけ常識とは違うからなのでしょう。優れたサイトであると感心し、定説を学ぶ参考にしている山賀先生のサイトでも同じような記述がありますが、「マントルは、地震波のS波を通すことからもわかるように固体である。」という一文が加えられています。私は地震波の伝播経路に関する仮定には随分罪深い洗脳があるように思います。

さて、文中では

「このような高温マントルの上昇は、・・・・図1赤矢印のように高温のまま圧力が下がり部分融解が始まります。・・・・一度できた液体は軽いのでさらに上昇して、海嶺直下のすき間にマグマだまりをつくります」

とありますが、固体のマントルがどうして上昇するのでしょうか。熔解しているのなら赤い矢印のように移行するのは分かります。熔融したら上昇するのですが、どう云う理屈で上昇するのか・・・の説明がありません。この赤い矢印を使って熔融を説明することは誤った誘導です。熔融が説明しきれないうちに、「一度できた液体は軽いのでさらに上昇して行く」と繋げるのは論理に矛盾があります 。

そのような無理をしなくても、素直に緑色の部分も黄緑色の部分も液体だとすれば良いだけです。固体の挙動を流体の性質を使って説明することは学生を混乱させると思います。レオロジーと云う考え方はこじ付けです。

さて、ここでは海溝部で出来るマグマの説明はありませんが、①の説のようなプレート間の摩擦という寓話ではない解説が山賀先生のサイトにありました。

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

だが、日本のような海溝に平行して走っている弧状列島(島弧)は、冷えてしまったプレートが沈み込む場所だと考えれている。なせこのような場所で、マグマが発生するのかについては現在でも完全に答えが出たわけではない。

有力な説は、プレートが沈み込むときに、二次的な流れとしてマントルの上昇流をつくり、マントルの深いところから熱いマントル物質が上昇することによって温度の高い部分がつくられていること、そして、沈み込むプレートの中には海水(水)を含んだ鉱物が含まれていて、岩石は水があると劇的に融け始める温度が下がることであろうというものである。

そのために、ある深さまで潜ったプレートがこの高温領域に達するとマグマが発生すると考えられている。絞り出された水が上昇するときに、この高温領域の岩石を融かす働きをするという考えもある。

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

「プレートが沈み込むときに、二次的な流れとしてマントルの上昇流をつくり、マントルの深いところから熱いマントル物質が上昇する。これが温度の高い部分をつくる」・・・というのもご都合主義のような感じがします。

固体マントル中でそのように簡単にマントル物質が移動するはずがありません。マントルが液体であるならば上昇しますが、液体ならば、融解を説明するために上昇させる必要もないわけで、疑問は一気に解決します。

「岩石は水があると劇的に融点が下がる」と云うのは、先に述べたように笠原先生の研究([702])から明らかです。

だから、マントル物質は熔解している可能性が高いのです。

「絞り出された水が上昇するとき」・・・これも寓話にすぎません。

二つのサイトから、定説による「マントル固体論」、「マグマ発生論」を学んでみましたが、定説による解釈は論理構成が矛盾だらけと云う感じがします。

洗脳の根源はグーテンベルグの数値計算の仮定から始まっています。インバージョン法と云うのは、まず伝播経路を仮定し、そこにある物質の物理特性を仮定し、到達時間が観測値と一致するまで物性を微調整するというものです。仮定を重ねていますが、仮定が正しいかどうかの吟味は全くなされておりません。

マントルは固体であるという呪縛を解けば、疑問は氷解し、難しい議論をこねくり回す必要がなくなります。

・地震のS波は地球内部を伝播していない

・地球トモグラフィーで地球内部は分からない

2008-03-06 (Thu)

地震岳登山の間違った道標[その2](続き)

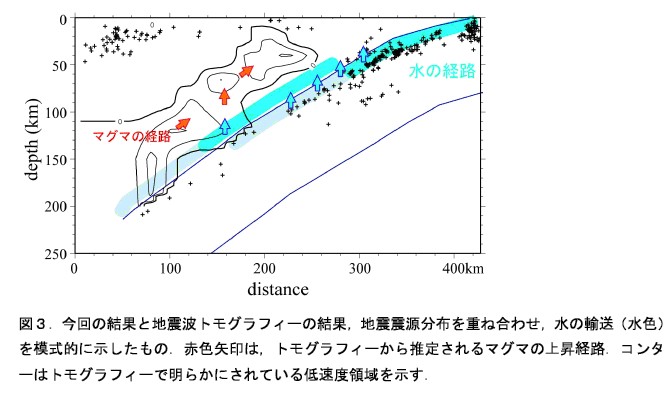

山賀先生がサイトに書いていられる「絞り出された水が上昇するときに、この高温領域の岩石を融かす働きをするという考えもある。」と云う記述を寓話にすぎません・・・と断定してしまいました。調べてみると、地球トモグラフィーが専門である東大川勝教授の研究がその出所のように思いました。

http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/koho/press/2007slab/slab2007.pdf

「マントル深部への水輸送の地震学的証拠」と云う研究ですが、抜粋して紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

固体地球内部の水の存在は、物質の流動性、融解温度、元素分配などに極めて重大な影響を及ぼし、その移動・分布を理解することは、固体地球のダイナミクス・進化のみならず地震発生・火山生成にまで関わる、現代の固体地球科学がめざす最重要課題である。日本列島下のような沈み込み帯は、海洋から地球内部への水輸送の“入り口”と考えられているが、プレートの沈み込みと共にどのように水が地球内部に取り込まれるかは明らかになっていなかった。(略)

5年分の地震波形データを解析することで、沈み込む海洋プレート最上部の海洋地殻に含まれた水がマントル内で分離し(50-90km の深さ)、さらにその水がマントル物質に取り込まれ、沈み込む海洋プレートの上面に沿ってマントル深部へ運ばれている様子が明らかになった。

水が取り込まれると一般に岩石は柔らかくなり、地震波速度は遅くなる。したがって水の輸送経路は地震学的に低速度の領域として現れる。(略)

今回の結果は、大量の水がこの経路にそってマントルに取り込まれている可能性を示唆している。今回の研究からは 150km くらいの深さまでのことしか議論できないが、さらに深い領域まで低速度層(すなわち水の経路)は続いている可能性がある。今後観測網の拡充をはかり、さらに深部の構造まで明らかにし、より深部への水輸送過程を明らかにしていきたい。

(「マントル深部への水輸送の地震学的証拠」より)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上がその抜粋記事です。

「日本列島下のような沈み込み帯は、海洋から地球内部への水輸送の“入り口”と考えられているが、プレートの沈み込みと共にどのように水が地球内部に取り込まれるかは明らかになっていなかった」

とありますが、マントルが固体であるという固定観念があるから、

「地球内部には水がなく、地表の水がどこかから取り込まれているに違いない、それが沈み込み帯であろう」

と云う推論になるようです。

「沈み込む海洋プレート最上部の海洋地殻に含まれた水がマントル内で分離し(50-90km の深さ)」

と云うのが、「絞り出された水が上昇するとき」と云う表現になるのでしょうか・・・。

それにしても、何故そのような結論が引き出されるのか不思議です。

「今回の結果は、大量の水がこの経路にそってマントルに取り込まれている可能性を示唆している」

とありますが、大量の水がマントルに取り込まれている・・・のではなく、地球誕生以来大量の水がマントルに含まれており、熔融しているマントルの冷却と共に、その水が海洋になった・・・と云うのが真相だと思います。

トモグラフィーで地球の内部を診断することはできません。診断ができるのは固体である地殻内部だけです。

診断の道具であるのは地震波ですが、地殻とマントルの境界部でトモグラフィーの道具である地震波が大きく反射・屈折してしまうから、道具が役に立たないのです。

比喩で話せば懐中電灯で池の中を見物しようとしたが、水面で反射してよく見えない・・・というのと同じです。

「より深部への水輸送過程を明らかにしていきたい。」

とありますが、水は深部へ輸送されるのではなく、地球誕生以来地球内部にある水が冷却に伴って地表に蓄積され、海洋が誕生したということでしょう。水は地球の内部に今も解離水として存在し、深海底からは何時も生まれたての水が噴出しています。

海嶺付近で起きている浅発地震が解離水を結合水に変換し、地上に送り出しているのです。

海溝下部の地殻から地震によってマントル内に取り込まれる水もあるでしょうが、大局的には輸送の方向が全く逆ですので・・・・早くマントル固体の呪縛を解いていただきたいと思います。

2008-03-07 (Fri)

小川琢治博士のマグマ観

[1371]では海嶺部と海溝部でマグマが発生する理屈を、定説論ではどのように説明するのかを見てきました。定説では二つの場所以外では地下深部にマグマは存在しない事になります 。

大陸でも海底でもプレート境界以外ではマグマは存在しないことになります。

しかし、地殻の下に熔融した部分がないとすれば、[1356]で示す①~③のような地震波形の違いを説明することができません。

ところで、マグマ貫入が地震の原因であろうと最初に提起した小川琢治博士はマグマの発生をどのように考えておられたのでしょうか。「地質現象の新解釈」から学んでみます。

―――――――――――――――――――――――――

「内部に行はれる圧力は如何といふに、上層の厚さに応じ、深さを増すに従ひ増加するもので、物質の鎔融する温度は圧力と共に高まるから、温度の増加と圧力の増加を比べて考ふれば、内部は高温ではあるが固体の状態を維持し得るのである。ケルヴィンの地球の剛性をガラス又は鋼に等しいとした計算は之を燈明していると考へられる。

此の如く一般に剛固なる内部から表面に変動を起す方法は先づ急激に冷却する為めに上層が下層よりも体積の減少が大きく、その結果上層に割裂を生じ、次に此の空隙の成生に因る局部の圧力の急減は高温なるも高圧の為に固体を成す物質の液化及び気化を促して之を充填し、列罅(ひび)の部分に岩漿となって溜る。

此の弾性の大なる物質は下層の圧力を上層に伝えるから、水圧的に働いて順次上層を割裂し、熱と圧力とを上層へ伝える所の岩漿の上昇運動となるのである。」序説より

―――――――――――――――――――――――――

以上が序文にあるものですが、基本的には[1371]の図1と同じマントル固体説です。

固体が熔融する理屈ですが、地球の収縮は表面の方が激しいから、表面にひび割れが発生し、ひびの先端では圧力が減少して高熱のマントル物質が熔融する、これがマグマであるということです。

ひび割れが達していない部分にはマグマは存在しない事になります。そしてひび割れは地下30~40キロ付近まで達しその付近からマグマが上昇するとされています。600キロを超えるような深部での地震は説明が困難になります。

博士の時代でも、高温・高圧状態では固体であるという説以外は存在しなかったようです。

水が存在すれば「劇的に融点が下がる」

と云う情報があったなら、考えは変ったのではないでしょうか。

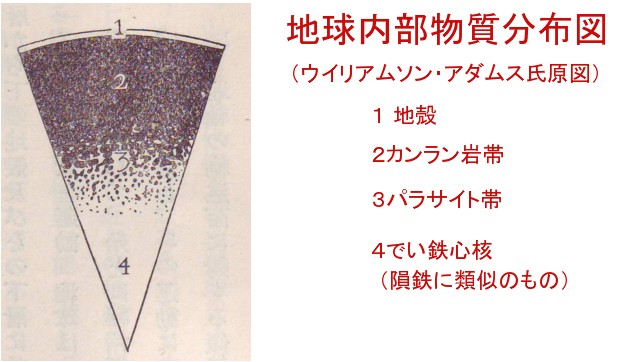

地球内部の物質に関しては以下のような考察があります。

―――――――――――――――――――――――――

「地球の物質は全体として水に比して約五・五倍の密度を有し、表面で出逢ふ岩石(花崗岩の比重2.7)に比し二倍強である。故に内部は遙かに密度の大なる物質から成ると考へねばならね。天体の破片たる隕石物質から考へて隕鉄(比重8~10)に類似する物質が心核を成し、之と石質隕石との混合体(比重6内外)の如きものが中間に在って、その上が石質隕石(比重4内外)(図の説明が正しいのなら、ここはカンラン岩帯の誤植か?)の如き表層を成し、更に最外部に花岡岩から玄武岩に至る間の岩石(比重2.8~3.2)の物質が在ると考へられる。(p.548より)」

―――――――――――――――――――――――――

図中2のカンラン岩帯とされる中で固体として存在する部分までを真の地殻とし、その下に熔融したカンラン外が存在すると考えれば石田理論と矛盾しないものだと思います。

4の心核や3のパラサイト帯まで熔融しているのかどうかは判断する知識が在りません。

また、固体であっても、液体であっても[1371]で述べた地震後の長周期震動、地球磁場の発生には影響しないはずです。

2の橄欖岩が全て固体であるというのが定説であり、博士も採用されている考えですが、それはこのセミナーでこれまで述べてきた地震波の電波経路の考察などの知見から言って違うと結論されます。

追記:

[1151]に紹介した東工大グループの研究では地下660~2900kmの下部マントルの中に海水の5倍の水が含まれているとされています。つまり、そこでは「融点が下がり」熔融している可能性があります。

ただ400kmより浅い上部のマントルは水を含んでいない岩石であることが分かっている・・・とあって、上部マントルが固体であると予測させていますが、それでは、[1356]の①~③の地震波形の違いを説明できないので、矛盾が生じます。

【セ氏1600度、25万気圧の高温・高圧環境をつくり出せる装置を使って、下部マントルと同じ結晶構造を持つ3種類の鉱物を人工的に合成することに成功。その鉱物の水分量を特殊な分析計で測った。】

と云う実験方法が妥当なものなのかどうか、400kmより浅い部分の岩石が本当に分かっているのかどうか、については私にはよく分かりません。

なお、東工大グループの見解には、

【隕石は質量の2%の水分を含んでいるのに、現在地表にある水を合わせても地球の質量の0・02%にしかならない。99%以上の水がすべて蒸発したとは考えにくく、水のありかが関心の的だった。】

と云うものがありますから、小川博士の記述にある④の心核、及び③のパラサイト帯が隕石に似たものとすれば、2%程度の水を含むことになります。

これは0.5%の水で、珪酸塩鉱物の融点が大きく下がると云う笠原教授の指摘([702])から言っても、相当多くの水量であり、地球内部が全部融解している可能性も在るのではないかと思います。隕鉄と珪酸塩鉱物では話がぜんぜん違うのかもしれませんが・・・。

余談:

小川博士の文章には面白い表現が多々あります。地球が冷却するのは表面付近が内部より先であって、だから地殻にひびが出来るというのが博士の立場です。逆に内部が収縮するから皮に当たる地殻に余剰が出来て褶曲の原因になるという説が在ったようで、それを、

「此の如き・・・・説を前定して怪まぬことは冷静に考へて真に不可解である。之を極端に冷評すれば地心の収縮により地殻に生じた過剰が摺曲するという収縮説を墨守する今日の論者は豚を抱いて臭を知らぬといってもよい。」

と述べて、かなり激しく冷評しています。

地殻が先に固化すれば、しだいに内部が収縮する時に、グシャッと地殻にひび割れが発生しても、私はおかしくないと思います。いわゆる「御神渡り現象」([1354]のようなもの、それが海嶺とか地溝帯の正体ではないのかと私は思っていますので、この点に関しては、博士に反論したいと思います。

褶曲の出来る原因

ただし褶曲の出来るのは他に原因があって、それが地震現象に付随するものだと考えます。

地表でできた堆積岩は大地震の引き現象によって深部に移動して融解または部分融解し、深発地震で褶曲を受け、それが次ぎの大地震で押し現象によって浮上した、と考えれば説明が可能です。解離水の爆発・爆縮による物質移動が褶曲などの原因になると考えています。

地殻の底部付近で誕生する変成岩になる前の融解物質が地震で褶曲し、その後の大地震で浮上し、完全に固化し、被覆していた表土などが流出した姿を見ているのではないでしょうか。

地殻の厚さは海洋部と陸部では違いがあります。厚い陸部が沈降して海洋となれば、かなりの部分が融解して変成岩となります。爆発・爆縮と云う地震現象は地殻を何度も上下に移動させてきました。

地殻は水平移動よりも、垂直移動の方が頻繁に起ったという点ではベロウソフ教授のブロック移動説のほうが正しいと思います。水平移動は地殻が大きく割れる場合にしか起らないと思います。それがアフリカ大陸と南米大陸の分裂、或いは紅海の誕生などの特殊なケースでしょう。

超大陸パンゲアからの分散移動があったと云うのはどうかと思います。2億年の間にはもっと多く垂直移動が起っているはずで、大陸の沈降・海底の浮上の方が高い頻度で起っている筈です。

陸部の地殻が厚く、海洋部が薄いというのは陸部の方が冷却されやすく、海洋部のほうが冷却され難いという現象の結果であって、静的均衡(アイソスタシー)ではないというのが石田理論の見解です。

固体である地殻の挙動に流体力学的現象を適用してはいけないと云うことです。

2008-03-12 (Wed)

地質学者小川琢治博士の地震観(2)

地質学者小川博士の地震観について、地震学者石本博士が紹介している記事を「地震とその研究」(石本巳四雄著)より転載します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小川博士 は大正12年関東地震後、地震に関する所説を雑誌「地球」に掲げ、特に地震原因に就ては近代諸學者の説を紹介し、結局今日最も広く信ぜられて居る所論に多くの謬見あるを指摘し、須らくフンボルト所説に復帰すべき事を提唱した。(略)

博士は関東地質の如き大地震の震域は極めて広汎なるを理由として其の震源の深さは相当深きを主張し、之を深発性地震と呼ぶ事を提案した。而して地下深所における地殻物質の研究は地質學のみの範囲では解決し得られぬものとなし、地球物理學研究の導入を必要とし、地殻深所における深成岩噴出作用即ち岩漿運動の研究をなすべき事が地震本性を知るべき手段である事を先づ云ふ。かくて古来の大地震発生と日本島構造に関して火山岩の分布が如何に重大なる役を演じて居るかを述べ、結局、地殻変動の原因は深所に起る坼裂に伴ふ下層物質(岩漿)の移動と為し、此の岩漿運動は水圧力の作用にて実現されると云うのである。而して博士の言を其の儘転載するならば

此の運動が地殻に対して与うる結果を考ふれば、岩漿が反固体及び固体の地殻に押し込んで来るには既存の裂罅を拡げ、又新に裂罅を作って其の間隙に入らねばならぬ。此の手続きたる地殻の変動は地表に地震として震動を伝えるのは当然である。(三六二頁)

と述べ次に岩漿の移動に関して地殻内における岩漿の性質を考察し、震源における変動の性質に就て言及して居る。而して志田博士の創見により判明した地震初動分布の問題に触れ

此の如く震源の深さと震動の始まる仕方が略明らかとなったので考えふれば、地表に急激な震動を伝播する地殻下層の変動・・・所謂地殻amp;#22396;裂(亀裂)始動帯の一局部が裂けるので始まるのが多い。然れども其の深さから之れを観れば、此のamp;#22396;裂(亀裂)線の続きが其のまま深所に延長してゐる面に沿うて変動する訳でなく、潜伏可塑性を有する擬固体の部分に岩漿が注入するので裂けるとする方が実際の物理的状態に合致する考へ方であらうと信ずる。(三七六頁)

と云って、従来考へられた如く表面近くに存する固体地殻に歪が生じ其の結果導かれる破壊によって地震波の発生が行はれると云ふ見解を排して居るのである。而して従来の構造地震と博士の云ふ深発性地震と比較するに其の最も顕著な差異としては

構造地震は地層の断絶が想像され、其の面に沿うて辷動が起って其の大小に応じて震動の大小があるに対し、是は岩漿の質量の大小に応じて震動の大小がある。即ち震動を起す力を体積にあると考へる。即ち震源と云ふ観念は彼れにあっては面であるが、是にあっては立体積であって、其の大小は面積の大小でなくて体積の大小である訳である。故に従来の地震に就いて考へた種々の性質は大に見方をかへねばならぬ。(三七八頁)

となし、岩漿の運動を全体として考ふる以上は第一の問題となるのは震源の形状にあると述べ、地質學的観察から、貫入岩の種々の形状を説明して居る。(略)

博士の主張する岩漿運動原因説の発表は地震研究に携る人々の驚異の的となった事は察するに難くない。何となれば人々は余りに南欧学派に心酔し、ヘルネスの分類した地震の三種類(陥没地震、火山地震、構造地震)を過信遵奉するものであったからである。確かに従来の原因説に狃らされた諸學者に採っては、博士の所論は極めて不思議と云ふ外は無かったかも知れない。然し乍ら今日地震観測上から判明する数多の事実は、全く地殻内岩漿の運動を以て説明さるるもの多く、近き将来においては博士の卓見に対して再び驚嘆する時機の到来すると同時に、同説に根本に対し左袒するものの益々多きを加える事は信じて疑わぬものである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上が紹介記事の転載です。

小川博士の地震観のベースにあるのはフンボルトの地震観だったようですし、石本博士もそれを高く評価しておられます。

なお、フンボルトに関して、石本博士の著書には次のような一文があります。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

フンボルト はブッフと共にウエルネルの弟子として地質學に尽くした功績は偉大なものがある。彼れは地震及び噴火を以て地表に対する地下の反動現象と見做し、地殻内深成的に生ずる力に着目して地質現象を説明した。フンボルトが実際地震と火山活動とを同一根元に置く主張は、全く活火山噴火口附近における観察からであつて、爆発の起る前に地震の発生する事を体験してからであり、火山は安全辨であると考へる様になつた。

彼れの所説は一般的に見て、地殻内部に横たわる岩漿の性質、運動に重きを置いて地震現象を説明せんと試みた事に大なる功績ある事を認めなければならない。但し彼れ以後の地質学者は多く地殻内に存在する横圧力を以て地質現象を説明する挙に出た為め、彼れの功績の大部分は忘られ勝ちであつたのは誠に遺憾に堪えぬものである。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

又、小川博士の著作「地質現象之新解釈」には、「十九世紀上半に於ける自然科学界の泰斗たるアレクサンデル・フォン・フムボルトは中南米洲を探検して環太平洋火山地帯の一部を目睹し、初めて此処で地震を体験し、此の火山地震説を主張する第一人となった。」と書いてあります。

当時の学者は地震と云う現象をよく観察し、その後の地質学的変化をも現地観測して、その上で理論を構築されていたようです。

ゴールド博士が「地震計が発明されて以来、研究者は現象を忠実に観察しなくなってしまった。」と嘆いておられる研究姿勢以前の、現象を忠実に説明しようとする研究者の姿があります。(セミナー[660]参照)

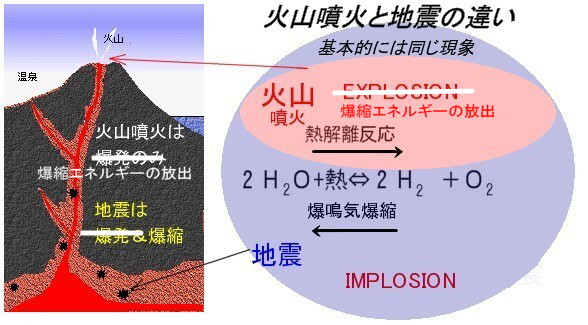

地震の原因と火山の原因とが同じであるというフンボルトの見解は両者ともに、解離水の爆発現象と見ている石田見解と同意見であります。

こうやって先人の研究をたどって見ると、地震が爆発現象であるという考え方は、古くからあったもので、断層地震説一色になった現代の方がかえって偏狭になっているようです。

2008-03-14 (Fri)

フンボルトの地震観(火山噴火と地震は同じ現象)

現代の科学では、地震の原因と火山の噴火とは全く別の現象であると考えられています。

地震は断層が動くことが原因で、火山はマグマが関係している爆発現象が原因とされていて、まったく別物として扱われています。

セミナー[1287]では「マグマが直下にある場所は地震が発生しやすい」という東北大学の研究発表を紹介しましたが、これは断層地震説を否定するのと同じことであり、断層地震説一辺倒の学会で発表するには勇気が要ることだと思います。

今では殆どの研究者が断層が動くことが地震であると信じていて、マグマ貫入理論は死語になってしまったようですが、大正の終わりから昭和の初頭に掛けては、そうではなかったのです。

ところで、石本博士のマグマ貫入地震論や、押し円錐理論は小川博士の地震観からヒントを得て構築されました。その小川博士は「須らくフンボルト所説に復帰すべき」と提唱されたように、フンボルトの主張である「地震現象と火山噴火は同じ現象である」という見解を強く支持しておられました。

石田理論も当初から火山噴火は地表の浅い部分で起こる爆発現象で、地震の第一段階だけで終了するものと考えていました。

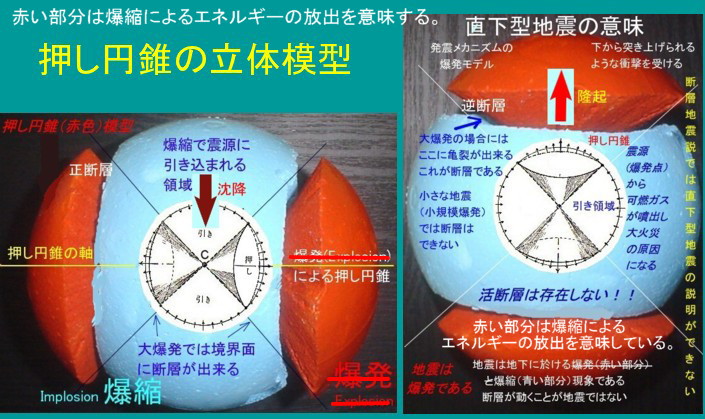

第一段階とは次のような解説になります。下に示す模式図と[1367]の解説をも参考にしてください。

第一段階:水が酸素と水素に解離することに伴って起こる爆発的反応、あるいは解離反応が液体から気体へと「水蒸気爆発的」に反応するのかもしれませんし、ボイラーの爆発で知られている「平衡破綻型爆発」というマグマ溜りの破壊現象などの可能性もあります。いずれにしても、Explosionという膨張する爆発で発生します。

一方の地震現象はその後で起こる第二段階の爆縮をも伴うものと考えています。

第二段階:解離した酸素と水素が再び結合して水に戻る爆縮現象に伴って発生します。解離した「解離水」(石田研究所の命名です)はモル数が減少しますので、気体⇒液体という現象でなくとも、体積が減少する爆縮(Implosion)です。「水蒸気爆発的反応」の逆が生じて、気体⇒液体が起きていれば縮小率ははるかに大きくなります。

火山の噴火というのは、此の第一段階の爆発で上部のマグマが噴出するので、天井が吹き飛んだ状態になります。したがって、結合反応が空中で起こることになります。

噴火時に見られる熱雲とか火砕流と云うのはその内部で水素と酸素の燃焼が起こっていて高熱になっているのではないかと思います。雲仙普賢岳の火砕流でもありましたが、冷却されると泥混じりの降雨があるのはこの結合水のせいでしょう。([102][104][539]参照)

地震は地下深くでの反応ですから、上部の天井(地殻)を跳ね返すことが出来ません。高圧力下での反応ですから、地表には震動しか伝わりません。ただし、大規模な反応ですと、押し引きの境界に傷痕としての断層が生じます。

地震の規模は断層の大きさ、つまり面的なもので決まるのではなく、解離するガス量によって規模が決まります。

以上のように、地震現象の原因として地球内部の水が演じる爆発力を導入すれば、フンボルトの洞察は理論としての有効性を持ってくることは確実であります。

「マグマ貫入理論」という地震爆発説が否定されてしまったのは、[1367]でも述べましたが、「爆発ならば初動の押し引きが全て押しになるはず」という誤解からです。

地震現象とは爆発と爆縮と云うセットで起きる化学反応であるという認識の下に、今一度フンボルトの洞察に戻って地震現象を吟味して欲しいと思います。

石本博士の次の言葉は私も信じております。

『近き将来においては博士の卓見に対して再び驚嘆する時機の到来すると同時に、同説の根本に対し左袒するものの益々多きを加える事は信じて疑わぬものである。』

左袒:(さたん)

<史記に出ず>左のかたを脱ぐこと、転じて加勢すること。賛成すること。

追記: [3142]に爆発理論の修正(シンプル化)が載っています。

2008-03-17 (Mon)

マグマ貫入の原因(石本見解)

[1367]において、石本博士の見解に触れ、次のように紹介しました。

「石本博士の「押し円錐」理論がどうして、爆発なら「押し」だけになり、空洞が潰れるのなら「引き」だけになる筈という解釈になってしまうのか、私には理解できません。石本博士はそんなことを言っている分けではありません。」

と述べましたが、石本博士が地震の原因をどのように把握されていたのかを、「科学への道」の付録として収録されている小論『地震の原因について』から抜粋して紹介します。

なお、講談社学術文庫には『科学を志す人々へ』と云う書名で『自然と研究』『天才論』などが収録されていますが、付録及び見返しにある北斎の「群盲触象」は載っておりません。柁谷(かじたに)書院発行(昭和14年)の書籍から転載します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

地震初動分布に就いて

・・・・・・

以上の如く地震初動分布から判断した地震波動発生機巧は地殻内で物体の急激に運動する事、即ち一種の爆発現象と考へてよいのであります。しかし乍ら、若し人工的に火薬の爆発をなさしめる様な場合でありますと、球面上全部が押し波となって仕舞しまして、引きは観測する事が出来ません。然るに地震波には押し波、引き波の区別があり、其れが例へば円錐型に分布されて居るのでありますから、火薬の爆発はそのまま地震発生機巧として採用する事は出来ないことになります。叉地盤が陥落して其の衝撃によって地震が起ると致しますと、叩かれた方に押し波が現はれ、逆の方向に引き波が現はれて球面は二種類の波で等分される事となります。之は物体を地上に落した場合に吾々が容易に作れるものであります。地震は自然現象で目下人工的には出来ませんが、其の押し波、引き波の分布から推定致しますと、此れは液体が弾性体の中にあって圧力が高まり、結局弾性体の一部を押し切って流動するものと信ぜられるのであります。即ちその流動の為に液体内の圧力は減少を来たして引き波が現はれると思われます。此れ等の事は今後地質學における貫入岩の成生される機巧に就いて研究が進めば、其の検討が充分行はれるであろうと考へて居ります。

岩漿の圧力に就いて

次に岩漿の圧力に就いて申上げますが、此の岩漿圧力と云うものは、地殻内で岩漿が運動致します場合の根本的動力を与えるものと考へられるのであります。

今日吾々の知識によりますと、岩漿は揮発性瓦斯、結晶及び其の母液から成り立って居るものであり、結局瓦斯体、液体、固体の三成分から成る物体の温度に對する平衡を考へ、其の時に如何に圧力の変化が行われるかを見るのであります。

斯様に三成分から成って居る物体でありますと、温度の低下によって圧力が急激に増加する現象が見られます。即ち温度が下って母液から結晶が析出致しますと、母液の濃度は却って減じます。濃度が小となれば、其の中に含まれた瓦斯は蒸発せんとして岩漿圧力は上る事となります。斯様の事は恐らく地殻内で行はれて居る事でありまして、僅かの温度低下に従って圧力の急騰が実現されるのであります。例へば火山の岩漿溜に於て温度低下の為に圧力が昇れば噴火口まで岩漿を押し上げ、熔岩となって吾々の目に触れる事となります。叉地殻内に出口が無くて圧力の上昇が行はれ、益々圧迫が加はりますと、何處か弱い所を見付けて岩漿の爆発的運動か行はれると想像する事が出来るのでありまして、此れを地震の原因と考へるのであります。勿論斯様の現象は地殻内に起るものであり、吾々が其れを直接見る事は出来ませんが、地質學上から深成岩、特に貫入岩の成生される道程を研究する事により、今一層現象が闡明される時期があると信じて居ります。現在では少くとも地震初動分布の研究其他と岩漿流動とは矛盾なく関聯さす事が出来るので岩漿温度低下が地震発生の原因となると同時に貫入岩の成因ともなると私は考へて居ります。

結 語

以上をもって大体地震の原因に関する考察を延べたのでありますが、此れを要約致しますと、従来は地震の原因として横圧力の存在を仮定し、その圧迫により地殻が破壊される事であると多く信じられて居たのでありますが、現在に於ては多くの現象、例へば断層運動に就きましても単に水平方向の運動で無い事、余震が地殻の隆起部に起る事、木造家屋の破壊が地盤と関係ある事、或いは地震初動方向分布の研究から種々の事実が闡明明され、結局断層運動を其のまま地震の原因と考へますよりは、地殻内に潜在する岩漿の運動を考へる方が適切であると私には信じられるのであります。此れ等は各方向、特に地質學方面からの検討を経て、訂正すべきは充分訂正したいと思って居りますので、何卒忌憚なき御批評を得たいと願って居る次第であります。(昭和十一年五月十六日の地学協会総会に於ける講演筆記に加筆したもの)

見返しの絵は葛飾北斎の原畫で、多少の省筆を行った。

学会論争の中には、群盲觸象の比喩を思ひ出すことが屡々であるから、

自誡のために転載を行ったものである。

(文部省推薦図書「科学への道」石本巳四雄著より)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

温度の低下によって圧力が急激に増加する現象が見られる。

岩漿温度低下が地震発生の原因となると同時に貫入岩の成因ともなると私は考へて居ります。

という記述がありますが、マグマの温度が低下する現象がある、と云うのはマグマ内部の水が解離するときに、吸熱反応として、熱が奪われることを現象として把握しておられたのかもしれません。熱による解離は次式のように吸熱反応であり、一旦周囲の温度が低下するという現象が起こります。

熱解離反応: 2H2O+熱 → 2H2+O2

以上述べてきたように、フンボルト、小川琢治、石本巳四雄と続く研究の流れは、決して無視できるようなものではなく、少なくとも、地震発生に関する一説として地震関係の書籍に紹介されてしかるべきだと思いますが、近年発行される書籍は全てプレートテクトニクス理論および、レイドの弾性反撥説一色になっております。科学の進歩にとってこのような状態は決して望ましいことではないと思います。

「学会論争の中には、群盲觸象の比喩を思ひ出すことが屡々であるから・・・」という図の注釈からは、当時でも断層地震説が主流であった学会での議論に小川、石本両博士が切歯扼腕されていた姿が浮かんできます。

2008-03-20 (Thu)

稚拙な批判

2chの「新地震学」というスレで、このセミナーを執拗に批判してきた人がいる。

批判の根拠を示さないで、ただ感情的に「教科書を読め」というだけの子供じみた態度を繰り返しているので、投稿者からたしなめられ、批判が止まったのかと思ったら、匿名性の強い「地震学スレ」と云う別の場所で「狂人」扱いを始めている。

地震学を少しは学んでいる人のようで、地震波が地球内部で減衰することに触れている。彼の言い分が正しいと思う人がいるといけないので、やり取りの抜粋を紹介し、解説しておきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

197 :質問者

http://www.ailab7.com/Cgi-bin/sunbbs2/index.html

にある以下の見解を私は正しいと思う。フンボルト、小川琢治、石本巳四雄も狂人だというのか?

「フンボルト、小川琢治、石本巳四雄と続く研究の流れは、決して無視できるようなものではなく、

少なくとも、地震発生に関する一説として地震関係の書籍に紹介されてしかるべきだと思いますが、

近年発行される書籍は全てプレートテクトニクス理論および、レイドの弾性反撥説一色になっております。

科学の進歩にとってこのような状態は決して望ましいことではないと思います。」

199 :批判者

昔の人が言ったことは、その時代にポピュラーだったかもしれないけど、新しい、もっと優れた説に取って代わられるものなんだよ。

プレートテクトニクスや弾性反発説を打ち砕く観察事実を出せない人は 何を言っても、説得力はないよ。

科学だもの、事実を示さないと。

202 :批判者

197は狂人だろうね 科学は日々更新されるものだから

203 :質問者

199

[1356]http://www.ailab7.com/log/eqlog1351-1370.html

の中で、②の波が定説通りに伝播していない事実を示している。

根拠を示さないでいつまでも否定ばかりするのは科学的態度ではない。

このスレだと一人で書き込んでいるのが分からないから、逃げ込んでいるのか? 「新地震学」スレで問われていることに答えるべし。

204 :批判者

波形記録の見方も知らないんでしょうかね? ちゃんと勉強しましょうよ。 http://www.kokon.co.jp/h3015.htm

205 :批判者

>203

地震波は地球内部を通過すると減衰しますがその減衰の大きさは波の周期に依存します。 まずここから勉強しましょう 。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上抜粋して、紹介しました。少し解説をしておきます。

質問者はこのセミナーを学んでいて、[1356]の②の波が定説に合致しないと指摘しています。それに対して、批判者は地震波が減衰するから、定説に合致しないように見えるだけだと言っています。そして、教科書を勉強しろと・・・。

しかし、減衰するのならば、より深くより遠くまで伝播する③の波はもっと減衰するはずです。

ところが、③の波は減衰するどころか、P波が驚くほど明瞭に定説理論で計算する時間に到達しています。

③の波が定説に合致する(そのように見えるだけなのですが・・・[1356]において解説済み)ということから、地震波の走時表の正しさが証明されているということなのでしょうが、事実は全く違っています。

批判者が述べているような、「②の波が理論値に合致しない原因が地震波の減衰である」と云うような稚拙な論理は全くのナンセンスであることがセミナーの読者にはお分かりだと思います。

このような稚拙な批判でフンボルト以来の地震観を無視することは出来ません。

2008-03-24 (Mon)

先程の福島県沖地震について

本日12時40分ごろ福島県沖で以下に示すような地震が起こりました。

震央 福島県沖

緯度 北緯37.1 度

経度 東経141.5 度

深さ 40 km

規模 マグニチュード5.3

日本気象協会サイトより転載させていただきました。

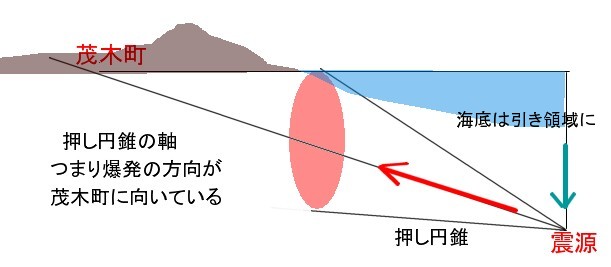

震源が福島県沖であるのに、最も揺れの大きかったのは栃木県茂木町の深度4となっています。いわき市や日立市の方が震源には近いのですが、何故それよりも遠い茂木町の揺れが大きくなるのでしょうか。定説地震学では説明がどのようになるのか知りたいところです。

通常の地震では深発地震を除いてこのような異常震域は起りませんが、珍しいケースだと思います。

石田理論で言えば押し円錐の軸、つまり爆発の方向が茂木町を通るような傾斜をしていたということになります。

震央は引き領域になりますから、津波が発生する程の大きな規模の地震(爆発)ならば、東北各地の沿岸では津波の第一波として引き波が観測されるでしょう。

ただし、断層が出来ない程度の地震であれば、引き領域であっても、海底の沈降は起きませんから津波は発生しないでしょう。

気象庁からの押し引き分布等の観測データはまだ見ておりません、それにしても、震度表示の図面を見ていると、地震計がびっしりと配置されていることが分かります。これほど密な配置が本当に必要なのか疑問に思ってしまいます。この一割程度でいいから、地震予知のための水素濃度計、異常電磁波計測装置などを設置して欲しいと思います。

現在は地震発生後にしか意味を持たない地震計の配置だけが熱心に行われていますが、地震の前兆を観測する計測は測地学的なもの以外には何も設置されていないようです。地震の予知を真剣に考えるのならば、地表の変動を計るという測地学的手法以外の電磁気学や化学的な手法による前兆観測に力を入れなければいけないと思います。

[1191]以下にも述べましたが、高木式磁力計による観測が国会の審議を経ながらも、地震学者の反対で廃止されてしまったのは誠に残念なことであります。

追記

夜になって又同じ場所でM4.8の地震が起りました。蓄積された歪みエネルギーが開放されて地震が起こるのなら、このように連続して地震が起きるはずがありません。地震の発生原因について定説を離れないと地震の真相は見えてきません。

2008-03-25 (Tue)

地震観の転換

最近の10日間ほどの地震を見ても、福島県沖、茨城県南部などで、小規模な群発地震のような現象があることがわかります。

大地震ならば余震と云う形で同じ場所で何度も発生しますが、小さな地震の場合でも、何度も起こって次第に収まるという経過をたどるケースがあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2008年3月24日 22時29分ごろ 福島県沖 3

2008年3月24日 12時40分ごろ 福島県沖 4

2008年3月19日 23時18分ごろ 福島県沖 2

2008年3月15日 14時45分ごろ 福島県沖 1

2008年3月24日 14時23分ごろ 茨城県南部 1

2008年3月24日 11時2分ごろ 茨城県南部 2

2008年3月23日 3時58分ごろ 茨城県南部 1

2008年3月20日 1時36分ごろ 茨城県南部 2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

蓄積された歪みが少しずつ開放されるというのが定説での解釈になるのでしょう。しかし、一回で何故ひずみが開放し切らないのかと云う疑問には、説明が困難です。

それよりも、フンボルト・小川・石本と云う先達が考えた「浅い場所での爆発が火山、深い場所の爆発が地震」と云う地震爆発観のほうが、説得力があるのではないでしょうか。

三宅島の噴火も沈静化しましたが、噴火しない地震である群発地震も解離層が安定化すれば、やがて沈静化していきます。

怖いのは、解離層がなかなか安定化しない場合です。

地震が継続した後で、やがて震源上部の耐力が衰えて、天井部分の強度が弱まり、地殻が盛り上がって山になり、そこから噴火が始まるというケースです。

このケースは昭和新山として有名ですが、平らな農地だった場所が今では活火山になっています。

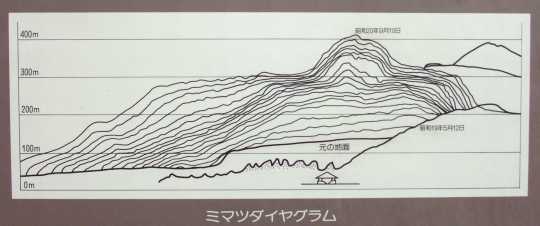

下図は地盤の上昇を測量した貴重なものです。

(出典:http://www.kasen.net/volcano/01showa/より)

「昭和新山のサイト」を見ると、以下のような解説が載っています。

「昭和18年12月28日に激しい地震が始まり、多い時には身体に感じるものだけでも1日200回を越え、翌19年4月頃には元の地面から50mも隆起しました。

さらに昭和19年6月23日、盛り上がった畑に噴火が始まり、7個の噴火口をつくりながら、4ヶ月も爆発を繰り返しました。」

噴火する前の地震は歪みの開放現象で、噴火後の地震はマグマの爆発であると云う説明はナンセンスです。両者は同じ原因で起きている現象のはずです。

もっと恐ろしいのは地震が継続した後で、ついに大地震が起こり、その地震の引き領域に当たった為に、海底に沈没してしまうというケースです。別府湾の瓜生島 高地湾の陥没、伊勢湾内の安濃津、鯛の島、熱海の海底遺跡などなど、日本でも結構たくさんあります。

地震観を転換して地震の実態を正しく把握すると、耐震設計が万全な人工構造物なんて存在しないことがよく分かります。

;絶対的安全と云うのは理想であっても、実現は不可能ですから、工学としては「ほどほど」のところで対処するしかありません。

2008-03-26 (Wed)

マントル固体論のほころびか?

[1337]にあるNemo氏が紹介された研究がさらに進展しているという情報を、同じサイトの[5435]でNemo氏が再び書いてくださっていますので、抜粋して紹介します。

http://www.play21.jp/board/formz.cgi?action=res&resno=5381&page=&id=sorasora&rln=5438

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Title: 地球の内部は柔らかい

地球の内部は柔らかい ―― 米国・カーネギー科学研究所のサイトに 25日付で掲載された発表記事です:

“ Earth’s getting “soft” in the middle”

「地球の内部は柔らかくなっている」

http://www.ciw.edu/news/earth_s_getting_soft_middle

昨年 9月27日付けの私の投稿 [No.4958] 「地球の内部構造 ― 定説に疑問符」で紹介した研究がさらに進展したようです。記事に書かれている電子スピンやスピン遷移帯など、込み入った物性の話は省きますが、実験の結果、下部マントルの高温高圧下では、主要な鉱物の弾性が低下して“柔らかく”なっており、その中を伝搬する音波の速度が従来考えられていたより低下することが判明したということです。

地震の P波(たて波)も音波の一種です。そして、地震波はその伝搬の様子を詳細に調べることによって、地球の内部構造を推定するために使われてきました。地震波の伝わり方に、少なくとも下部マントルでは想定外の速度低下がありうるということですから、地球の内部構造の現行モデルに影響がある可能性があります。カーネギー科学研究所の研究者も「科学者は、地球のこの部分(下部マントル)のモデル化について、drawing board に戻って検討しなおす必要があるのでは」と述べています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上がその抜粋です。再検討を要するという部分の原文は以下のようなものです。

The results suggest that scientists may have to go back to the drawing board to model this region of the Earth.

また、[No.4958]の記事と云うのはセミナー[1337]で紹介したNemo氏の記事のことです。

紹介文のあとで、「この種の情報は、自称研究者や研究会・研究所を名乗る手合いによって、勝手な拡大解釈をされたり、自説に都合が良いところだけをつまみ食いされたりしがちです。」・・・と云うコメントを再掲示しておられます。

マントル融解を主張する「自称研究者や研究会・研究所を名乗る手合い・・・」というのは、ANS及び石田地震科学研究所以外には見当たりませんので、Nemo氏も定説の信奉者であり、フンボルト以来の地震爆発説を否定されていることが伺えます。

さて、「下部マントルの高温高圧下では、主要な鉱物の弾性が低下して“柔らかく”なっており、その中を伝搬する音波の速度が従来考えられていたより低下する」・・・とありますが、これはマントル固体論の一つの“ほころび”を示しているように思います。

「拡大解釈」とか「つまみ食い」と云うような無責任なコメントが許されないような事態が将来やって来ると思っています。そして、フンボルトの直感的地震観が見直され、グーテンベルグ以来のインバージョンテクニックが瓦解する前兆のような気がしています。

将来は、マントル物質には解離状態と結合状態の両方の形で多量の水が混入しており、これが融解温度を劇的に降下させ、地殻の下部には熔融マントルつまりマグマが存在しているという地球観が復活するように思えてなりません。時代の証明が楽しみに待たれるところであります。

それにしても、Nemo氏からは[1337]に紹介した質問者への回答が、どのサイトにも書き込まれないのが残念です。

なお、Nemo氏の記事には関連記事として、マントル上部では水が存在しないという岡山大学の研究も紹介され、プルームテクトニクスの第一人者である丸山教授のコメントが紹介されています。

―――――――――――――――――――

「地球内部は乾いている? 岡山大、常識覆す実験結果」(西日本新聞)

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/science/20080117/20080117_001.shtml

しかし、朝日新聞の記事には、「この(岡山大学の)結論について、マントル内に大量の水があるとする東京工業大の丸山茂徳教授(地球惑星科学)は『実際のマントルとは水分の含まれ方が違う可能性もある。水がなかったとまで言い切るのは難しいのでは』と話す」という否定的なコメントも併記されています。

―――――――――――――――――――

以上がそのコメントです。水がどの程度存在するのかは明確には判明していないようですが、プルームテクトニクス論にとってはマントルが融解していないことが保障されるほうが望ましいように思います。

マントル物質は融解しておらず、マントルの上部では固体と液体間に起る大きな屈折は起らない、そして2900kmまで固体中を伝播していると云う前提で、マントルトモグラフィーを利用しているわけですから、水の存在は研究方法の土台を崩しかねない問題だと思います。

『マントル内に大量の水がある』とか『水がなかったとまで言い切るのは難しい』と言われる丸山教授のコメントの真意が良く分かりません。

参考史料

地球内部は乾いている? 岡山大、常識覆す実験結果

http://www.kanaloco.jp/kyodo/news/20080117010000061.html

地球内部の高温高圧状態を再現した実験で、マントルに含まれる水分が従来の想定よりはるかに少ないとの分析結果を、岡山大地球物質科学研究センター(鳥取県)の芳野極研究員らがまとめ、17日付の英科学誌ネイチャーに発表した。

含まれる水が少ないとマントルの粘性が高まって動きにくくなるため、マントル対流の仕組みを見直す必要も出てくる。芳野研究員は「従来の考え方と異なり、浅い部分に水があっても、深い所はカラカラに乾いているのでは」としている。

芳野研究員らは、深さ410-660キロにあって流動するマントル遷移層に着目。含まれる2種類の鉱物を高温高圧にし、含水量を変えながら電気抵抗を計測したところ、含水量が多いと磁気嵐などを利用した観測値と一致せず、水をほとんど含まない場合は一致することを突き止めた。

これまではプレートの沈み込みに伴い、海水などが地中深くまで引き込まれると考えられていた。再現実験とはいえ常識を覆す結果で、今後議論を呼びそうだ。

★★★★★★★★

註(サイト管理者による)

浅い部分に水があっても、深い所はカラカラに乾いている・・・・とありますが、浅いところに水があれば、そこではマントル物質が融解している可能性があります。とすればそこで固体と液体間で起る大きな屈折が起こり、地震波はグーテンベルグが仮定したような経路で伝播しないことになります。

[1356]で述べた②の波が定説どおりに到達しない原因が、ここにあるというのが石田理論の解釈です。

2008-03-28 (Fri)

ステレオタイプ(紋切り型)の発想

2chの地震学スレで以下のような議論があります。

――――――――――――――――――――――

定説懐疑者:2008/03/27(木) 11:51:16

[1356]http://www.ailab7.com/log/eqlog1351-1370.html

にある①、②、③ついて教えて欲しい。

①と③は理論に合うのに、②の地震波形が理論に合わないのはなぜだろう。

その理由を定説で説明して欲しい。

定説信奉者:2008/03/27(木) 13:30:05

いや、②はあってるんじゃいかな?

ただ、地表に出て再び入るようなP波やS波が混じってグチャグチャなんだろうと思うけど。

本文にも書かれているように、走時表をみればいいのだと思うが。

むしろ新地震論でいうように、爆発が原因ならば、

核実験で見られるような押し引き(全方位押し)分布が出るはずなのに、

それが実際には見られないというのが、決定的な否定的証拠ではないかな?

定説懐疑者:2008/03/27(木) 18:31:33

合っているようには見えないが・・・

球対称性の件は「新地震学」スレで以下のようなやりとりあり。

質問:「地震爆発説」は初動発震機構解に表される、地震波の押し引き分布の観測事実に反すると思われますが、

これについてはどう説明されますか?

回答:セミナー[1115] http://www.ailab7.com/log/eqlog1111-1130.html

の説明で納得していますが、詳しいことはセミナー管理者にお問い合わせてください。

――――――――――――――――――――――

管理者にはその後何も問い合わせは来ておりません。

②の波が理論に合っているという見方は、定説原理主義のように思えます。ノイズの中に隠れているが、定説どおりの時刻に地震波は届いているという定説の擁護です。

しからば、何故③の波はノイズの中に隠れないのか、定説懐疑者のその後の書き込みはありませんので、原理主義者がどのように説明されるのかは分かりませんが、地震学会での討論と云うのは、このようなものなのでしょうか。

地震学が難解な“応用数学学”になっていて、地震現象の本質を探求する姿勢から離れてしまっているのは残念なことです。“応用数学学”としての論文ならば、何本でも書けるでしょうが、それが地震現象の解明に繋がるのかどうかは、非常に疑問があります。

それにしても、何時まで経っても、

“爆発ならば「全方位押し」になり、空洞潰滅なら「全方位引き」になるはず。観測事実はそうなっていない。だから自然界の地震は爆発現象ではない。”

というステレオタイプ(紋切り型)の発想が続いています。

[1367]以降にも、何度も解説してきましたが、石本博士のマグマ貫入論はそのような単純な発想で排斥されるべきものではありません。

マグマが貫入するエネルギーが明確には分からなかっただけのことですし、フンボルトの中米における現地体験に基ずく地震観、小川琢治博士の洞察などは決して意味の無い“過去の研究”などではありません。

追記:

なお、この掲示板は以前は自由投稿でしたが、イタズラ書き込みが多くなり、サイトのトップに説明したようにスタイルを変更しました。しかし、新・地震学セミナーの扉にも掲示板冒頭にも示してあるように、自由投稿の精神は生きておりますので、ご意見があれば事務局宛積極的に送信してください。

《地震学を専門家だけにおまかせしないで、みんなで考えましょう。これは衆知を集めて考える新しい試みです。》

2chに書き込んである”正しい説明を投稿しても、全然載せない”という記述は全くの誤解です。以前から『とりまき』さん始め多くの定説信奉者のご意見を載せてきております。

押し引き分布の件ですが、石本博士の押し円錐理論は3次元モデルですので、”3次元では破綻する”ということはありません。

2008-03-30 (Sun)

マグマ貫入理論の変遷

このセミナーの読者には地震学を専門的に学んだことがない方も多いのではないかと思います。しかし、地震現象を正しく把握したいから勉強しようとしても、最近の解説書には「マグマ貫入理論」に関してほとんど説明がありません。死語に近い存在になっています。

そこで、参考の為にニューオフィスに「62マグマ貫入理論の変遷」を追加しました。

「地震のはなし」浜野一彦著 鹿島出版会1986年発行

「地震百年」 萩原尊禮著 東京大学出版会1982年発行

「地震の科学」笠原慶一著 恒星社 1959年発行

の三冊から、抜粋して紹介しておきました。

註1に少し解説しましたが、地震は自然現象ですから、地下深部での爆発情況によっては、押し円錐的な爆発にならないケースも当然あると考えられます。セミナー[1333]に紹介した押し領域と引き領域とが逆転する「引き円錐」のケースなどもその一例です。

ガスが貯留するマグマ溜りの形状によって、爆発のバリエーションは幾通りもあると考えられます。

註2にあるように、深発地震の場合に象限型分布が見られるという理由に関しては、ニューオフィス48に解説してあります。

深発地震の起きる原因が定説では物質の相転移による体積の急激な減少であるとされていますが、そのような現象で衝撃的な地震が発生するとは思えません。

[1359]で述べたように、熔融マントルが対流することによって、マントル物質に含まれる水の解離度が変化します。そのために起きている爆発であると考える方が合理的であります。

地殻内部で起きる浅い地震と違って、熔融マントル内での爆発ですから、解離ガスの貯留状態はバリエーションが少ないと思われます。マグマ溜りの形状に左右される浅い地震とは違うのだと推定されます。

註3に述べたように、全ての地震が象限型で表示できるということですが、直交する二つの節面のどちらが断層面なのかは分からない・・・ということですから、現在の地震観は物理現象としては分かり難い曖昧なものになってしまっています。

「地震初動の押し引き分布は基本的には押し円錐的な爆発領域とドーナッツ・リング状の爆縮領域とで構成されるが、ガス溜りの形状によっては異例なケースもある。」

と云う解釈の方が物理的イメージが明確であるのは確かです。

因みに、押し円錐の立体模型を載せておきますが、軸が鉛直に近い場合が直下型地震で、水平の場合には、都市の直下で起きる地震であっても直下型地震とはなりません。定説では都市の直下で起きる被害の大きな地震・・・と云うような曖昧な定義になってしまいます。

追記: [3142]に爆発理論の修正(シンプル化)が載っています。

2008-04-12 (Sat)

グローバルテクトニクスの新概念

亡くなられた藤田至則先生が「地質への招待」の中で、

『数ある普及書の中には、プレート説が仮説でなくて既定の事実であり、これを信じないものは科学者ではないといったことまで述べたものが知られている。』

と嘆いておられることをセミナー[684]で紹介しましたが、その後に次のような文章が続きます。(地質への招待:[686][687])

『このことは、どうやら教科書だけの問題ではないらしい。数年前に、地質家と地球物理家が一堂に会して、シンポジウムを行なったときのことである。プレート説に対して批判を含めた発表をしたところ、その直後、ある地質学教室所属の地球物理家の一人が、私の友人に、私を名指して「彼は本気でプレート説を疑っているのだろうか。何か希少価値をねらって、わざと、プレート説に反論しているのではなかろうか」ともらしたというのである。この人は、プレート説が仮説ではなくて事実であると、真底から信じているらしい。彼にとって、プレート説を批判することは、事実を否定することになるので、当然、何か、他意があると疑いたくなったのであろう。

このことは、彼が属している地球物理関係の分野では、プレート説が主流となっていて、それに疑いをもつ人が少いということを裏がきしている。事実、いろいろとこの方面の人たちとつき合ってみると、この仮説が動かない事実であると考えている向きが多いようである。』

以上がプレート論に否定的な立場だった藤田先生の感想ですが、先生も応援しておられたNCGT(New Cocepts in Global Tectonics)と云う組織が発行している【グローバルテクトニクスの新概念】というニュースレター(No.38)には、「プレート説の偶像を確実に見破っている」「皆の目前でプレート説が崩壊していくのを目の当たりにしています。」と言う冊子編集者からの報告があります。以下に抜粋して紹介します。

なお、NCGTというグループは「プレートテクトニクスに批判的で、それに替わる学説を探求したいと考えている地球科学者の非公式な組織である。」ということです。

『最近、たいへん良い知らせが私たちにどっと押し寄せています。まず、多額の財政的な寄付(2000ユーロ)が、イタリアのローマにある国立地球物理学・火山学研究所(lnstituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia、INGV)からごく最近寄せられました。私たちは、所長のEnzo Boschi教授とINGVのScalera博士に、私たちのグループとその活動に対する大きな励ましと深い信頼関係に対して、私たちの心からの感謝の念を申し上げたいと思います。(中略)

私たちの出版(物)は、プレート論者らの長年にわたる一貫した無視にもかかわらず、プレート説の偶像を確実に見破っています。このニュースレターの編集者には、プレート説の支持者からさえ、彼らがプレート説と現実の世界が両立しえないことを悟り始めたという多くの声がよせられています。私たちは、私たち皆の目前でプレート説が崩壊していくのを目の当たりにしています。私たちのニュースレターや他の出版物、特に、第32回IGCの報告集は、疑いなく、世界の地球科学界に衝撃を与えました。

すべての読者は、Journal of Scientific Explolation の最新号 ( 本号のp.26-31に再録)に掲載された、この10年間におよぶ私たちの活動と業績を詳述した、David Pratt氏の論文をぜひとも読んでいただきたいと思います。(中略)

(本号には)2004年のインドネシア地震に関する編集委員による1編-が掲載されています。2004-2005年にスマトラ沖で起こった地震の時空分布が、ブロック運動を示していることに注目しています。地震の分布パターンは、シミュエリュ島の北部では、2つのブロック間に大きく深い構造帯が存在することを暗示しています。この構造帯は、惨害をもたらした地震とそれにともなう津波の原因として、すでにBlot氏とChoi氏によって特定されたものです。(後略)』

なお、スマトラ沖地震に関してはニュースレター(No.39)に「インドネシア弧の下のどこにサブダクションがあるのか?」と云う論文があり、その紹介が次のようになされています。

『 私たちのニュースレターは爆発的に広がっています。私たちは今日、多すぎて発行が追いつかないほど多くの原稿を持っています。当然のことですが、私たちはえり抜かねばなりません。このニュースレターは、新しいアイデアや自由な精神のもとに行われる討論に開かれた場になっています。(中略)

本号の冒頭には、Choi氏による、南部スマトラ沖の地震探査断面図の再解釈に基づいて、インドネシアにおける;サブダクションの存在を徹底的に論破している論文が収められています。彼は、垂直ブロック運動がこの地域の地史を通じて優勢であったことと、現在のインド洋には前期一中期白亜紀に至るまでずっと古陸があったということを発見しました。

昨年5月のジャワ中部地震の直後に、Blot氏は、この被害をもたらした浅発地震に対応する先駆的な深発地震を観測し、それらを近くのメラビ火山の噴火に関係づけました。他の多くの強い地震のように、地震エネルギーの移動は大きな構造帯に沿って起こり、この場合も基盤ブロックの西縁で発生しました。このような観察された事実は、将来起こるであろう破壊的地震の科学的予知への門戸を開くことになるでしょう。』

以上NCGTというプレート論に批判的なグループの紹介をしましたが、「TERRA NON FIRMA EARTH」(James Maxlow著)という書籍について、『プレートテクトニクスは神話である』というコメント付きで書評が掲載されるニュースレター(NCGTニュースNo.38収録)もあることを知って欲しいと思います。

プレートテクトニクスや定説地震論を否定する考え方が今大きな勢力になろうとしているのが世界の実情であるということです。

註:ただし、[710]で述べたように著者(James Maxlow)や星野先生らの地球が膨張しているという説を石田理論が支持しているわけではありません。地球科学の研究者の中にはプレート論に納得していない研究者もあるということ、そしてプレート論に替わる新しい理論を探し出そうとする動きが強くなっている、ということです。

2008-04-13 (Sun)

事実を、正確に、総合的に、あるがままに見よ

ニュースレター グローバルテクトニクスNo.36より編集者(Dong R. Choi)の姿勢を抜粋して紹介します。私は地震学者とも地質学者とも交流のない土木工学の一研究者でしたが、プレートテクトニクスを取り巻く現状に関して地質学者である編集者の真摯な意見に全く賛同いたします。 日本語版はこちら。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

事実を、正確に、総合的に、あるがままに見よ

See facts as they are, precisely and comprehensively

(赤松 陽[訳])

上記のタイトルは、私(Choi)が日本の札幌にある北海道大学大学院に在籍していた当時、湊正雄主任教授に教えていただいた金言です。私がくり返し聞いた金言には他にも、“フイールドは地質学の母である”とか“歴史は結局のところ常に公平である”などがあります。

私が上記のタイトルをここにとりあげた理由は、現在の地質学の体制[establishments]が、(タイトルとは)全く正反対の手法に従っているからです。これはNCGTグループ結成の理由の一つでもありました。この体制は、事実として据えられている単純で、自明の、増大しているデータを受け入れることを欲しません。彼らは、

彼らのモデルの趣旨に適合する場合にのみ、そのデータを使い、そうでなければ無視してしまいます。

もちろん、この体制は、データの詳細にまで立ち入って探求する事を必要としていません。彼らは、そのデータが他のありうる解釈やモデルに合うかどうか調べるために吟味してみようとは決してしません。ただ一つの、一般に認められた雄大な地球物理学的モデルは、彼らにとっては、それで十分なのです。というのは、彼らは、それが、疑念をはさむ余地のない証明されたものであると信じているからです。彼らは、たとえ他のありうる地球変動モデルがデータをよりよく説明しているとしても、そのモデルを学ぶ必要などないと感じています。私たちは、科学ではなく、傲慢さの中に深く食い込んだほとんど宗教のレベルといった信念の世界に生きているやに思えます。

私はキヤンベラの図書館で、流布している地質学の雑誌を読むときに、いつも多くのプレートテクトニクスの論文に出くわします。私は、それらの論文の著者に、私たちのニュースレターをeメールで送っていることもしばしばです。しかし、彼らの多くは、反応しようとしません。彼らは、私たちとの科学的討論につきあうことよりも、むしろ沈黙を守っていたいのです。おそらく、もし彼らが本気で非プレートモデルを採用するとなれば、彼らの研究の蓄積が枯渇してしまうであろうことを恐れるか、あるいは彼らの仕事や彼らの将来が心配になってしまうため、彼らは(プレート説に)代わるべき案を考えたり、知りたがろうとは決してしません。私はたまに返事をもらいますが、その返事はいつも「プレート説は、種々問題はあるけれども、私はまだ信じているのです」というものです。

莫大な量の動かしがたいあるがままのデータを、既存のモデルに束縛されずに、十分立証された地質学的、物理学的、化学的な法則を基礎にして、正確に総合的に、真面目に吟味する時、人は創造的になれるのです。創造的な考えや仮説は、地質科学にとっては不可欠です。

私たちはそれらを尊重するべきです。そしてそれらがしっかりした証拠により立証されているかぎり、それらに公平な発言の機会を与えるべきです。なぜなら、私たちは完全ではありません。そして、私たちの科学的な思考は、私たちが生きているそれぞれの時代のデータの質や有効性によって制約されていて、 私たちは、偏見にとらわれず、考えを修正したり、あるいは、将来われわれ自身の考えの全てを放棄さえする心構えを持たねばなりません。私たちが現在もっている地球についての理解はまだたいへん狭く、初歩的です。たとえ人類の科学技術が宇宙船を他の惑星へ送り込むことを可能にしている現在でさえ、私たちは、マントルや核の真の実体はいうまでもなく、海洋の玄武岩質層の下、海底下たった数kmに何か横たわっているかも知りません。

私たちが知っている地球についての全てのことは、私たちが知らないことよりもはるかに少ないということを私たちは認めるべきです。私たちは永久に、母なる地球の慎ましい学生であるべきでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上が抜粋記事です。セミナー[1291]や[1312]などにも述べましたが、現在の地球物理学の理論には「彼らのモデルの趣旨に適合する場合にのみ、そのデータを使い、そうでなければ無視してしまいます。」というデータの恣意的選択という悪癖が存在していると思います。著者が述べているように、もっと謙虚に「永久に、母なる地球の慎ましい学生であるべき。」であると思います。

2008-04-14 (Mon)

既定概念を強要する査読制度

[1384]で紹介したように、NCGTのニュースレター編集者Choi氏は、No.36のなかで

『私たちのニュースレターをeメールで送っていることもしばしばです。しかし、彼らの多くは、反応しようとしません。彼らは、私たちとの科学的討論につきあうことよりも、むしろ沈黙を守っていたいのです。おそらく、もし彼らが本気で非プレートモデルを採用するとなれば、彼らの研究の蓄積が枯渇してしまうであろうことを恐れるか、あるいは彼らの仕事や彼らの将来が心配になってしまうため、彼らは(プレート説に)代わるべき案を考えたり、知りたがろうとは決してしません。』

と述べています。「研究の蓄積が枯渇」と訳されていますが、原文はresearch fundsですから、研究資金が枯渇することを恐れているという意味です。

プレート論を完全に真理であると信じている人もあるのでしょうが、Choi氏が言うように研究費を確保したいこと、そして研究実績なるものを積み上げるために已む無く沈黙を決め込んでいる研究者もあると思います。

その研究費の配分に関して、No.38の中に論文の「査読」と云う制度が科学研究の本来の姿を歪めているという興味深い記事があります。長い論文ですが、抜粋して紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Refereed Journals:Do they insure quality or enforce orthodoxy?

査読のある雑誌:それは論文の質を保障するものか、それとも、既定概念を強要するものか?

Frank J.TIPLER (矢野 孝雄[訳])

まえがき

『(前略)私たちは、まず、“peer-review”(専門家による査読)という手続きが何であるかを理解する必要がある。すなわち、私たちは、この手続きが論理的にはどのような役割をはたし、実践的にはどのように機能するのか? 何をめざし、実践においては具体的に何を完成させるのか? といったことがらを理解しておく必要がある。また、査読の歴史も重要である、科学的な考え方は、“専門家”による査読制度をもった雑誌に掲載されるまでは、学問的に認知されたことにはならない、という概念が流布したのは、第二次世界大戦後である。コペルニクスの太陽系、ガリレオの力学、ニュートンの大統一、これらの考えは、最初に雑誌論文として公表されたものではなかった。これらは、もともと書籍として刊行され、出版以前には、著者あるいは著者の友人によってのみ査読されたものである。ダーウィンでさえも、自然選択による進化という考え方を、“公平な”査読者によって判定される雑誌に投稿したのではない。ダーヴィニズムは、実際には、ある雑誌にはじめて公表されたが、それは、ダーウィンの友人が主宰する雑誌であった。そこでは、ダーウィンの論文は完全に無視された。それにかわって、有名な著書「種の起源」によって、ダーウィンは、彼の考え方を専門家や広く世界中に伝えたのである。

私は、第二次大戦以前には、査読制度は、たとえ存在していたとしても、また、少なくとも物理学分野では、新しい考え方を公表するうえで、ほとんど何の効果ももっていなかったことを述べてみたい。ところが、この数10年にあっては、多くの著名な科学者たちは、彼らの最高の考え方・・彼らを有名にしたまさにその考え方・・が査読論文に掲載拒否されたことに不平を訴えつづけてきた。このように、第二次大戦以前には、査読制度は、おもに欠陥論文を排除するために機能してきた。

今日の査読制度は、おもに、既定概念を強要する、といった役割をはたしている。私は、“専門家”による査読が、専門的査読ではないこと、すなわち、査読者は、彼が判定する論文の著者ほどの知的能力をもっていない場合があまりにもしばしばあることの証拠を示したい。巨人を小人たちが裁くのである。私は、後ほど、この問題を是正する方法を提案する。この問題が解決されないで今後も続くとすると、科学の進歩は停止しないまでも、著しく妨げられるであろう。

専門家による査読制度

(前略)専門家による査読制度は、第二次大戦後に成立した。その原因は、科学が巨大化したこと、そして、研究者により多くの論文を公表することを求める圧力が巨大化したことにある。大学教授は、古くから学術論文の主な執筆者ではあったが、大戦前の主な仕事は教師であり、1つの学期に5-6の講義をもっていた(1-2の講義しか担当しない現在とは逆である)。多くの講義を担当する教授たちに、論文を書くことは期待されていなかった。

事実、オーストラリア/英国哲学のKarl Popperは、自伝のなかで、第二次大戦中に彼が勤めていたニュージーランド大学の学部長から、論文や著書を書くPopperの行為は、大学からの時間の窃盗であるといわれた!と述べている。

しかし、大学は、自らの威信が教授陣の教育能力ではなく、教授陣の学者として名声に依拠していることを実感するようになった。しかも、この名声は、論文の生産性によってのみ獲得できる。そこで、教授陣には、論文づくりを推進すべく圧力が加えられはじめた。こうして教育負担が軽減され、より多くの時間が論文づくり (そして、おそらくは、論文にまとめられる予定の研究)に費やされるようになった。大戦前には、同列の教授の給料は (おそらく年齢差を除くと)同等であった。現在は、学科、年齢層、序列が同じ教授でも、複数の査定要素によって給料は異なっている。

その結果、過去50年間に、学術論文の生産が1,000倍も増大した。そして、不幸にも、論文の平均的な質も低下した。かつては、学術論文の執筆になんらの財政的報酬がなかったので、人々は、好きでする仕事として論文を執筆した。彼らは、同業者との情報交換を望み、自らの考え方を伝えるために論文を書いた。

今では、論文というものは、おもに、経歴を立派にするために書かれている。(後略)

しかし、興味深い疑問は、新しい考え方が専門家による査読雑誌に掲載されることを著しく困難にしている「過剰な専門分化と出世主義社会」をつくったのは何か?ということである。いくつもの可能性がある。

★1つは、科学者の数が増えるほど、科学的進歩は遅くなってしまう、とのAndersonが観測結果である。たとえば、物理学者の数は、1900年以来1,000の階乗にしたがって増加した。 1900年には、世界のすべての物理学者の10%がノーベル賞の受賞者または候補者であった。1900年に査読雑誌に1つの論文を提出すると、ノーベル賞受賞者(あるいは、少なくとも候補者)によって査読される可能性は現在よりもはるかに高かっただろう。事実、単純計算によると、平均して、3編の論文を提出すると、そのうちの1編はノーベル賞受賞者による専門家査読を受けることになった。今日では、ノーベル賞受貧者が査読者になるチャンスは、数100編の論文を提出しなくてはえられない。こうして、Albert Einsteinの1905年の革命的論文は、まさしく専門家による査読を受けたのである。つまり、査読をおこなったMad PlanckとWilhelm Wienは2人とも、後にノーベル物理学賞を受賞したのである。

今日でいうと、Einsteinの論文がPodunk U(田舎大学)のところヘ送られた場合、それは、まったく意味のない論文とされるだろう。Podunkは、新しい重要な考え方をまったく理解できず、これらの論文は掲載拒否され、出版されることはなかっただろう。“専門家”による査読は、世界のアインシュタイン級の科学者に対しては、専門家による査読にはならない。私たちは科学的学会制度をもっていて、その中では、知的小人が巨人を裁判している (P.Stephan and S. Levin著、Striking the Mother Lodein Scienceの7章の小人の役割についての議論を参照)。(後略)

★もう一つの可能性は、科学研究の中央集権化によって、権力をもつ凡庸な科学者が自らの権威を軽減させる考え方を抑制することができるようになったことである。科学における偉大な進歩はすべて、かならず、当該分野の“熟練者たち”の権威を軽減する効果をもつ。ある研究分野の土台の劇的変化によって、熟達者たちの専門能力が有効性を失うのは必然である。中央集権化した科学研究が最近の50年間にどのようになったのか、俗人たちはほとんど認識していない。私自身の研究分野である一般相対性理論への資金提供は、連邦政府の1つの、そして唯一つの部局である国家科学基金(National Science Foundation)の1つの、そして唯一つの課で行われる。この部局のこの課に提出された資金申請の査定官たちが、たまたま、あなたの研究を好まなかったら、あなたの申請には、彼らの在任期間中は資金提供がないのである。 20世紀のはじめであれば、論文の掲載拒否と同様、資金申請の不採択は、ある研究を(提案段階のものであろうと、実施段階のものであろうと)停止させることはなかった。というのは、その頃は、終身教授には小額ながらも研究資金が供給されていたからである。当時の大学は政府資金に依存することもなく、そして、終身的地位は、ある研究者が資金を得ることができるかどうかによって決定されることもなかった。

現在、アメリカの大学のほとんどは、単科教養大学までもが、政府資金へ必死に依存しようとしている。たとえば、国家科学基金からのある典型的な資金には“オーバーヘッド”課徴金があり、それの課徴率は資金総額の50%に達することもある。この一律課徴金は、直接、大学経営に投じられるため、科学者は、資金のこの部分の使途を知ることはない。資金総額が百万ドルで、課徴金が50%であったとすると、資金を獲得した科学者は50万ドルで研究をおこなうことになる。そして、残りの50万ドルは、大学の資金になる。こうして、大学は、大きな研究資金を獲得できる科学者だけを雇用するよう強く動機づけられる。時流に反する考え方でもって研究を推進することは、大きな基金を獲得するためには得策ではない。(後略)

科学を新しい考え方へより開かれたものにする提案

科学を新しい考え方へより開かれたものにするために、もし適切であるとすれば、次の2つを薦めたい。

ひとつは、査読雑誌を新しい考え方により開かれたものにする方法に、もうひとつは、研究資金の中央集権化を妨げる方法に、それぞれ関わるものである。

論文の査読制度に関わる問題は、第二次大戦後にあっては、査読者が科学的神髄の専門家ではなくなっていることである。科学界の規模の大きさが、真の専門家査読を困難にしている。ほとんどの査読者は、すくなくとも、主要雑誌に公表されるような画期的論文の著者に比べると、(ノーベル賞受賞者のBlobelの形容を借りると)“stupid[愚か]”である。しかし、科学界が今日と同じくらいの規模であり続けるとすると、これらの“stupid”な査読者たちには、彼らの存在意義が有為なものと認められるだろう。科学界のほとんどの人物が書いたほとんどの論文は、無価値である。(ほとんどの論文は、他の科学者によって引用されることはほとんどない。)これらのクズ論文は、大学が課した“出版”もしくは“解雇”という規則のゆえに、書かれているのである。“stupid”であろうと、一人の査読者は、雑誌から最悪のクズ論文を排除できる。しかし、科学の神髄を記述した論文は、クズ論文と誤認されるべきではない。そして、査読者一般が実際にやっていることが、まさにこの誤認なのである。

したがって、私は、科学のすべての分野における主要雑誌は、両輪“two―tier”制度を確立すべきことを提案する。1つの車輪は、通常の査読制度である。新しい車輪は、ある分野における幾人かの主導的専門家による「この論文は出版すべきである」との手紙が添えられて提出された論文を、自動的にその雑誌に公表する制度である。(後略)

基金の配分問題は、解決がより困難である。理想的な解決は、連邦政府による科学資金援助をまとめて廃止することである。 20世紀の最初の30年間は、ドイツにおける物理学の“黄金時代”であった。この時期には、ドイツ国家基金は、物理学をはじめ、あらゆる分野の科学にほとんど資金援助を行わなかった。その代わり、ドイツ地方政府 (ドイツでは、合衆国の州に相当する)が、それぞれの地方の大学への資金提供をつうじて、研究資金を供給していた。この制度では、一つの少人数グループが中央集権化された機関をしめつけることによって支配することは不可能である。このすべてが、1933年にAdolf Hitlerが台頭したときに変えられてしまった。ヒットラーは、ドイツにおけるすべての分野の知的努力を中央集権化することによって、思考の統一をはかった。大学は、中央の権威につながらない意見をもつ教授たちを解雇するよう強制されることさえあった。不幸にも、第二次世界大戦と冷戦の結果、現在の合衆国は、科学政策をつうじて同様な統一性を強要している。

今、求められているは、19世紀後半の“トラストを破壊する”哲学である。スタンダード石油が合衆国の石油精製能力の90%を制御していることが悪いとすると、連邦政府 (もしくは、Harvard、Princeton、MITおよびCal Techのようなひとにぎりの大学)が科学的成果の生産を占有していることも同様によくないことである。独占は、経済でも科学でも、ともに悪いことである。(後略)

科学的考え方への抑圧を暴露している他のウェブサイト:

・科学における抑圧,検閲および教条主義

http://www.suppressedscience.net/

・閉鎖的科学

http://amasci.com/weird/wclose.htm1

・一般的問題についての他のウェブサイト

http://www.sciprint.org

http://archivefreedom.org/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上が抜粋記事です。

研究者は業績を上げなければ、地位が得られませんし、今得ている地位を失います。その業績を上げるためには、査読論文をたくさん書かなければなりません。しかし、その論文を査読する人は既定概念である通説以外の新しい考え方を受け入れる可能性が極めて少ないのが現実です。地震学に関してはプレート論や断層地震説以外のたとえば、『地震爆発論』に理解を示す査読者([49]に紹介した糸川英夫先生のような)など関連学会に居ないことは、[46]や[221]を見るまでもなく明らかであります。

上記の論文ではプレート論以外では研究が出来なくなるアメリカの例が紹介されていますが、日本でも同じようなことになりつつあります。これまでは基本的には研究者一人当たりの基礎的研究費が支給されていました。しかし、大学の独立法人化によって、どんどんアメリカ化しているようで、研究者は外部から研究費を調達してこなければなりません。企業は実用的な研究にしか関心がありませんから、基礎的な研究に資金をだしてくれるところはないでしょう。したがって基礎的な研究は今後不可能になるのではないでしょうか。

また、地震学の研究に関しては、研究費が特定の大学に集中配分されているようで、アメリカ化が激しいようです。

結果的に、アメリカも日本も研究のあり方は“既定概念:通説”を強要する方向に進んでおり、“新説”が誕生するチャンスは限りなく少なくなっているのが実情のようです。

科学者の数が増えるほど、科学的進歩は遅くなってしまう、との主張は[285]および「地殻の歪みは蓄積できない」にある坂柳先生の「烏合の衆」発言に共通するものですが、そう云う分野とそうでないでない分野が現実にはあるように思います。残念ながら地震学・地質学などの地球物理学に関しては著者の主張が当たっているように感じます。

2008-04-16 (Wed)

プレート論は完全に破綻している

プレート論に矛盾があることはこのセミナーで何回も述べてきましたが、NCGTの論文によれば完全に破綻していることがわかります。このような理論をどうして教科書でまで教えるのか([684])、まことに不思議な思いがいたします。

既に、セミナー[687]で「大西洋の海嶺から、三十億年前の岩石が見つかっている」という話を紹介しましたし、[1094]では「火山から噴出し大気中でゆっくり冷えた場合にのみ生成されるタヒライトと云うガラス質の鉱物が大西洋の海底に存在する」という話を紹介しました。こうした海底から採取されるものは、氷山が運んできたものだとか、鉱石運搬タンカーからこぼれ落ちたものだとかの「ご都合主義」解説でプレート論は生き延びてきたようです。しかし、紹介するNCGTの論文によれば、海底下をボーリングして得られるサンプルからも、その海底が大陸性のものであることが判明しているということで、完全にプレート論は破綻しています。

プレート論では、海洋性のプレートは玄武岩や橄欖岩などの重い岩石で構成されているが、一方の大陸性のプレートは花崗岩、片麻岩(シアル質)などの軽い岩石で構成されていて、重い海洋性のプレートが軽い大陸性プレートの下に潜り込んでいることになっています。海洋性プレートは海嶺で誕生し、海溝部で大陸プレート下に消えていくので、最高年齢の岩盤でも2億年であり、それ以上高齢の古期岩石は存在しない事になっています。

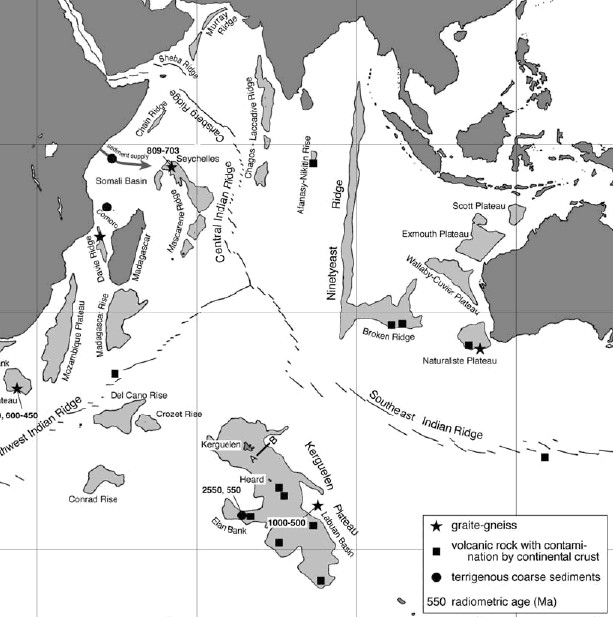

しかし、紹介する論文では大西洋にもインド洋にも、また太平洋にも花崗岩が存在し、2億年を超える長寿岩盤が存在するということです。【大洋底でみつかる大陸性岩石と古期岩石】と云う論文からほんの一部を抜粋して紹介します。詳細はNCGTサイトのissuesからNo.43をご覧になってください。日本語版はこちら。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大洋底でみつかる大陸性岩石と古期岩石

B.I Vasiliev

矢野孝雄

大西洋

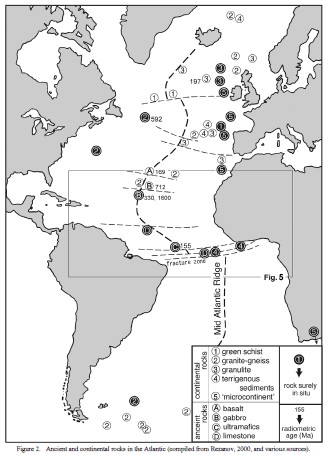

大西洋は、パンゲアの西部が東西に分裂してできたという。ところが、実際には、40あまりの地点で大陸性岩石や古期岩石が発見されている(図2)。

図2 大西洋における古期・大陸性岩石

これらの岩石の一部は、氷山によって運搬された可能性や、船舶バラストの可能性をもつ。しかし、図2に示された17地点では、海底掘削や海底岩盤のドレッジによって得られた大陸性岩石を産し、それらは、疑いもなく、その場に存在する現地性岩石である。

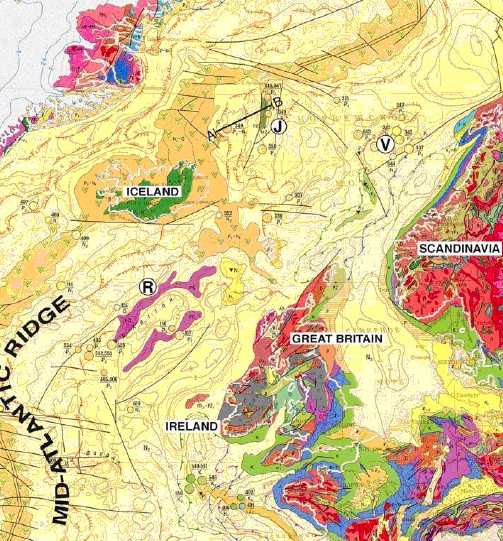

(1)北部北大西洋

北大西洋の北部には、ところどころに、大陸性岩石が存在する。(図3)

図3 世界地質図の北大西洋域

J:ヤンマイエン海域、V:ボーリング海台、R:ロッコール海台

ヨーロッパ側のR:ロッコール海台(先カンブリア系[紅色])、V:ボーリング海台(新生代層[黄色]におおわれた中~古生界)、および、その南方の上部白亜系[黄緑色]のほか、大西洋の中軸部にJ:ヤンマイエン海嶺の中~古生界[緑色―緑褐色]。

ヤンマイエン海嶺は、幅100~150km、長さ500kmほどの断層地塊である。海嶺表面は、遠洋性堆積物におおわれている。表層の遠洋性堆積物の下には、東へ傾斜した堆積層が存在し、より深部の地震波速度構造とも調和的である。遠洋性堆積物基底の傾斜不整合は陸上浸食によって形成されたものであり、不整合の直下では後期始新世~前期漸新世の陸源砕屑岩(砂質泥岩・砂岩)が掘削された。それゆえに、下位の厚い堆積層は中生界~古生界であると推論されている。

海嶺の構造探査結果によると、この海嶺は大陸性である。(後略)

(2)赤道大西洋

赤道大西洋には、多くの大規模な断裂帯が存在するため、中央海嶺が不連続になり、海底地形も複雑になる。そこには、次のような現地性の古期岩石や大陸性岩石が分布する。

(1)古い年代のジルコンを含むはんれい岩

ケイン断裂帯の南方5~35kmでは、中央海嶺中軸谷の面壁に、かんらん岩やはんれい岩が露出する。深海掘削によってえられたはんれい岩には、多数のジルコン結晶が含まれていた。Pilot et al.(1998)は、3つの年代測定法にもとづいて、これらのジルコンから2グループの生成年代をえた。3.3億年前(古生代)および16億年前(原生代)。(後略)

中央海嶺で発見された古い年代の岩石を説明するために、プレートテクトニクス論者は、「小規模扁平対流」や「非標流域」という新しい概念を導入せざるをえなかった。しかし、すべてが新生し、移動しつづける造構環境の中で、そのような停滞あるいは非拡大をいかなるメカニズムがうみだすのか、また、玄武岩よりも融点が低い大陸の破片が長期間にわたって融け残ったのか、いずれも、よくわかっていない。

(2)古期石灰岩

ヴェマ断裂帯の南側には、断裂帯に沿う線状隆起帯(幅20km、長さ400km以上)が存在し、ヴェマ横断海嶺とよばれる。この海嶺は白亜紀~前期暁新世の遠洋性石灰岩に覆われていて、予測される海洋底年代(中新世)に比べて三千万年以上も古い。

海嶺の水深は、海洋底の理論的沈降曲線に比べて、最大で4千mも浅い。さらに、海嶺頂部は浅海性石灰岩におおわれていて、後期中新世~鮮新世中頃に陸上に露出していた。(後略)

(3)大陸性かんらん岩

セントポール岩は、赤道のすぐ北にある小さな岩礁である。この岩礁は、セントポール断裂帯の北側に位置する。(後略)

この岩礁と海底隆起は、おもにかんらん岩・角閃岩でできている。不思議なことに、これらの岩石は中央海嶺から200km未満の距離にありながら、およそ1.55億年前に交代変成作用をこうむったことを示す放射年代がえられた(Roden et a1.、1984)。さらに、かんらん岩の化学組成、同位体組成および平衡温度などは、中央海嶺下のマントルとは大きく異なり、大陸リフト下のマントルに類似する(Bonatti、1990)。

これらの事実にもとづいて、セントボール岩礁は、大陸下の上部マントルが、赤道大西洋のリフティングにともなって断片化し、1億年以上にわたって中央海嶺付近に残留したものだ、と説明された。(後略)

(4)古期堆積岩層

Bonatti et a1. (1996)によると、ロマンシエ断裂帯の北縁には、厚い堆積岩層(層厚4km以上)が分布する。堆積岩層の下部は前期白亜紀(約1億4千万年前)の遠洋性石灰岩で構成され、近傍の古第三紀海洋地殻(5千500万年前)に比べて著しく古い。堆積岩層の上部は、石英シルト岩とバイオミクライト(砂粒サイズの生物片+石灰泥基質)からなる。角ばった石英粒子(100-200μm)は、この掘削地点の近傍に、花崗岩質大陸が存在したことを示す。(後略)

インド洋

(前略)

インド洋には、3つの中央海嶺・・-インド洋中央海嶺、南東インド洋海嶺および南西インド洋海嶺・・が存在し、それらはインド洋中央部で接合する。さらに、海台や海嶺(あるいは海膨)とよばれる多くの隆起地形によって、海洋底の起伏は複雑化している。

図6 インド洋における古期・大陸性岩石

(1)海台・海嶺水深4,000-5,000mの海洋底から隆起している海台・海嶺は断層ブロック化し、頂部水深はさまざまである。

いくつかの断層の落差は、1,000m以上に達する。

これらの隆起部では、一般に、地殻が厚く(15~25km)、通常の海洋地殻の2~3倍に達する。セイシェル海台北部の地殻は33kmで、通常の大陸地域に匹敵する。これらの海台や海嶺の表層は、白亜紀以降の玄武岩類によって広くおおわれているため、多くの場合、玄武岩類が厚く累重した火山体であるのか、あるいは、火山岩におおわれた微小大陸であるのか、判断が困難である。ただし、インド洋北西部の海台・海嶺の多くは、マダガスカル島と同様に、大陸地殻をもつと考えられている。

(2)大陸性岩石

インド洋では、海台・海嶺の6地点で大陸性岩石が、12地点で地球化学異常(大陸性物質の混入)を示す火山岩類が、そして、3地点で粗粒な陸源堆積物が報告されている。

1) 花崗岩~片麻岩類(図6 星印)

セイシェル諸島は、サンゴ礁の島々である。ところが25の島では、その下位に、原生代末期の花崗岩類(8~7億年前)が存在する。

アフリカ沖のアグラス海台では、大陸地殻に特有な変成岩類(結晶片岩、片麻岩、グラニュライトなど)がドレッジされた。それらの同位体年代は、これらの岩石が10億年から6~4.5億年前に生成したことを示す。

オーストラリア南西方のナチュラリステ海台では、花崗岩~片麻岩がドレッジされた。

インド洋南部中央のケルグレン海台では、その北東を縁どるラブアン海盆の基盤岩隆起部で、10-5億年前の変成岩・花崗岩類がドレッジされた。

2) 地球化学的異常を示す火山岩類(図6 四角印)

インド洋玄武岩類の同位体組成(ストロンチウム、ネオジウム、鉛など)は、大西洋や太平洋のものと比べて、著しく異なる(Weis et al.,2001)。その原因は、玄武岩マグマの給源マントルにさまざまな割合で混入した大陸地殻あるいは大陸リソスフェア由来の物質に求められる。同位体異常は、海台・海嶺のほか、中央海嶺でもみとめられる。(後略)

ちなみに、ケルゲレン海台から南西へのびるエラン堆では、礫岩が掘削された。この礫岩は、流紋岩礫と粗面岩礫を含む。これらの火山岩礫の同位体組成は、火山岩マグマが大陸地殻の部分溶融によってできたことを示す。(Ingle et al.,2002)

3)陸源粗粒堆積物(図6 黒丸印)

インド洋北西部のソマリ海盆の屈折法地震探査は、厚さ数kmに達する堆積層がひろく分布することを明らかにした。深海掘削の結果、始新世~後期白亜紀の石英砂岩(ざくろ石・電気石などを含む)と泥岩が掘削された。この堆積層は、西方へ厚くなることから、アフリカ大陸から供給された深海タービダイトであり、未掘削の最下層はジュラ紀まで遡ると推論されている。ソマリ海盆南縁のコモロ諸島の玄武岩溶岩から多数の石英砂岩ゼノリス(最大径30cm)が発見され、玄武岩の下位に陸源粗粒堆積物が存在することを示す。

インド洋南部ケルグレン海台での深海掘削によって、この海台を広くおおう後期白亜紀~始新世の玄武岩溶岩のほとんどが陸上を流れた溶岩であることが明らかになった。溶岩流に挟在する堆積岩層から、木片やシダ類化石も発見された。海台から南東へ突出するエラン堆では、白亜紀の陸上玄武岩溶岩流にはさまれた河川性礫岩(層厚26m)が掘削された。構成礫は直径数cmで、アルカリ玄武岩、流紋岩、花崗岩類、ざくろ石片麻岩などからなる。

礫の間を埋める砂粒子中のジルコン・モナザイトは、25.5億年前(始生代末)および5.5億年前(原生代末)の放射年代を示す。これらの礫岩は、白亜紀のエラン堆に礫質河川が存在し、礫質堆積物は花崗岩・片麻岩でできた先カンブリア系山地に由来したことを証拠づける。

(3)海台・海嶺の沈降

ウージェンチェフ(1990)によると、インド洋の被覆堆積層は、多くの海台・海嶺が、白亜紀~中新世に、とくに古第三紀を中心に比較的急速に深海化したことを記録している。(後略)

ケルゲレン海台では、このようにして、かつての広大な陸地(2,000 × 400km)が現水深(-1,000~-2,000m)まで沈降した。もっとも大きく沈降したのは海台南東縁のラブアン海盆であり、現在では水深4,500mになっている。

この海盆には変成岩・花崗岩類(10~5億年前)が露出していて、大陸地殻が伏在していることを証拠づける。この事実は、Beloussov(1960)が提唱した大陸の海洋化が起こったことを示唆する。

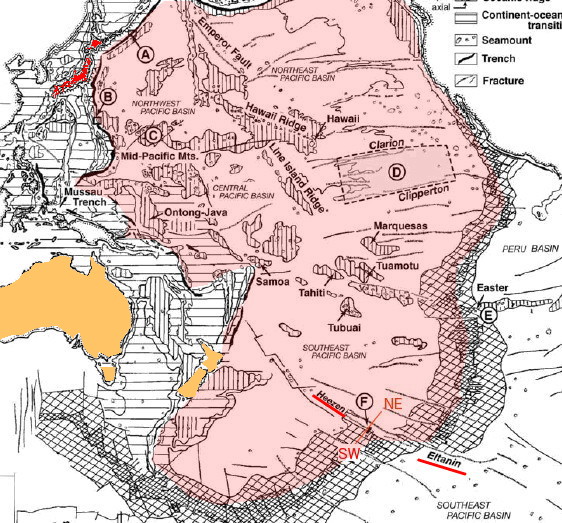

太平洋

プレートテクトニクスによると、太平洋は、3~2億年前に合体したパンゲア(3~2億年前)よりも一世代古い6~7億年前のゴンドワナの分裂にともなって発生した。分裂後の地史は、海洋底拡大と沈み込みによって特徴づけられ、海洋プレートを常に更新してきた。それゆえ、太平洋底には、2億年よりも古い岩石や大陸性岩石は存在しないはずである。

ところが、実際には、太平洋底でも古期岩石や大陸性岩石が発見されている(図9)。以下に、いくつかの代表的事例を紹介しよう。

図9 太平洋の海底地形構造

(2)小笠原海嶺と小笠原海台の鞍部(図9-B)

東西方向の隆起部(最大水深3,000m)が、北方の小笠原海溝と南方のマリアナ海溝北部(火山海溝)を隔てている。この隆起部では、Vasiliev(1988)によって、たいへん詳細なドレッジ調査が行なわれた。氏は、玄武岩質(枕状)溶岩、塩基性~超塩基性岩貫入岩のほか、緑れん石~角閃岩相の結晶片岩類を採取した。結晶片岩類は、塩基性結晶片岩(玄武岩起源)と含ざくろ石珪質片岩(酸性火山岩起源)で、いずれも大陸~大陸縁という造構場の産物である。

(3)東赤道太平洋(図9-D 陰影部)

赤道太平洋東部のクラリオン断裂帯とクリッパートン断裂帯にはさまれた広大な海域では、Tabunov et a1.(1989)によって詳細な音波探査とドレッジ調査が行われた。この研究は、この海域の海洋底が、次の3つの岩石グループで構成されていることを解明した。

1)花崗岩~変成岩類

片麻岩、花崗片麻岩、グラニュライト、結晶片岩および角閃岩。これらの年代は未確定であるが、それらの一部は先カンブリア紀であろう。

2)地向斜性堆積岩類

礫岩、凝灰岩、砂岩および粘土岩で、花崗閃緑岩・閃緑岩に貫入されている。これらの岩石の年代は、おそら中生代であろう。

3)火山岩類

先始新世の玄武岩、始新世~中新世の玄武岩・安山岩・流紋岩。

以上の岩石グループは、この海域では、厚い陸域堆積層の下位に古期大陸性基盤が広く伏在することを証明する。

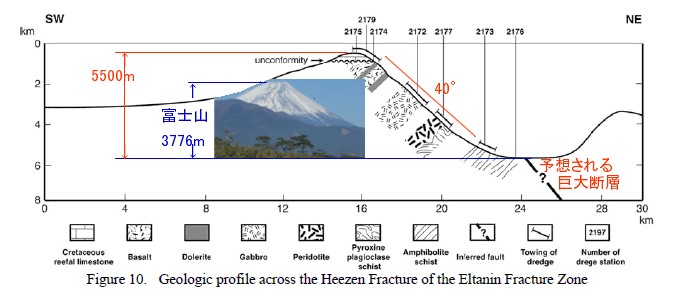

(4)エルターニン断裂帯(図9-F)

南西太平洋のエルターニン断裂帯は、東太平洋海膨と太平洋南極海嶺の境界部に位置する。その総延長は7,200kmに達し、地球上でもっとも長い断裂の1つである。この断裂帯を構成するヒーゼン断裂は太平洋南極海嶺軸の北端近くに位置し、北東向きの巨大斜面を形成する。

図10 エルターニン断裂帯(ヒーゼン断裂)の地質断面図

海嶺軸の北東端から300 km北西では、この巨大斜面の平均勾配は40°、比高は5,500 mに達する(図10)。斜面を横断する7地点のドレッジは、そこに海洋地殻断面が露出することを解明した。海洋地殻は、結晶片岩類と塩基性~超塩基性岩類で構成され、下位から角閃片岩、輝石~斜長石片岩、かんらん岩類、はんれい岩類、玄武岩・ドレライトが累重する。巨大斜面の頂部は、白亜紀の礁性石灰岩によって不整合に覆われている。

以上のように、ドレッジ調査によって解明されたエルターニン断裂帯の地質は、太平洋南極海嶺軸の近傍でありながら、①先白亜紀の古期基盤岩類が存在し、②大陸性の結晶片岩類を含むことを示す。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上からわかるように、海洋の地殻と大陸の地殻とでは、厚さが違うという点以外はそれほどの違いがないように思われます。著者らはさらに何箇所かで掘削をして確認することが望ましいと提案しています。

なお、図10は比較のために富士山の写真を挿入して表示させていただきました。傾斜角度40、比高5,500mという富士山よりはるかに高く急峻な崖が7,200kmも連続しているということです。しかも、その崖はヒマラヤのイエローバンドのような地層を示しているということですから、大陸上の山脈となんら変わらない光景です。

海嶺軸の近傍にこのような海底山脈が存在するということからも、海底拡大説を含むプレート論が破綻していることは明らかです。

2008-04-21 (Mon)

イタリアでの地震前発光現象

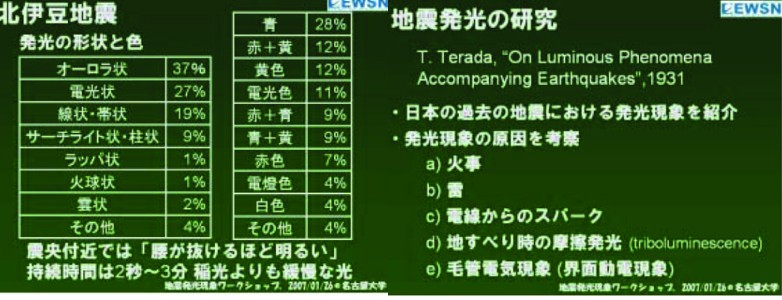

【事実を、正確に、総合的に、あるがままに見よ】・・・というのは、湊正雄先生の言葉([1384])だそうですが、地震現象に関しては発生メカニズムがよくわからない「事実」がたくさんあります。発光現象もその一つですが、発光の形態にも様々な違いがあります。

このセミナー([1295]など)でも紹介したペルーの地震や有名な松代群発地震で見られたのは、巨大な水銀灯が点灯したようなものですが、空中に光の球が浮かぶような現象もあります。

セミナー([1297])でも紹介した「地震発光現象ワークショップ」のなかで、中部大学の井筒潤氏が北伊豆地震で見られた様々な発光の形状を分類して図のように示しておられます。

この分類のなかにある火球状という現象が、イタリアでも観測されていることが、NCGTのニュースレター[44]にあります。日本語版はこちら。

イタリア北西部に位置するアペニン山脈のTaro川渓谷沿いには地震の多発地帯があって、地震発生のかなり前(45日以上)に、震央近くで火球が現れるそうです。

抜粋して紹介します。

-----------------------------------------------------------------------------------------

―イタリア、北西アペニン山脈 Taro渓谷―

Valentino STRASER

(山内 靖喜・矢野 孝雄[訳])

Taro渓谷地震帯は“Taro線”として科学界に昔から知られていた。浅発地震が定期的に発生するのが特徴である。普通30kmより浅く、平均10kmのことが多い。

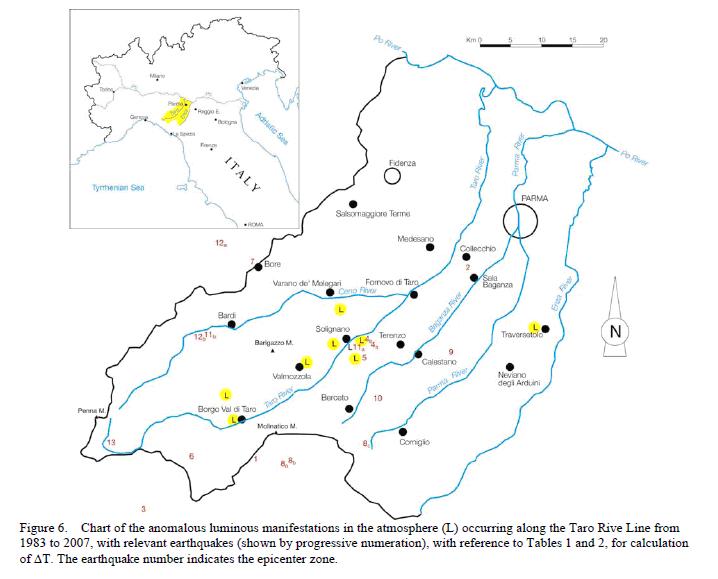

図6 1983年から2007年までにTaro River Lineに沿った地域で起きた大気中での異常な発光出現(L)とそれに関連した地震(1~13の数字で示してある)の地図。

この数字は⊿Tの計算のための表1と表2の数字に対応する。地震の数字(1~13)は震央を示す。

大気中の発光現象は、普通Taro川の主に中流域、Solignanoとそれに隣接する地域の渓谷に沿って観察されてきた。これらの際だった特徴は、活動している時期と休眠している時期とが、不規則だが交互に繰り返し、色とりどりの光の通る小道と球が見られることである。これらは、普通、地震の数週間あるいはそれ以上前に、地面直上あるいは数m上に発生する。

いろいろな色あるいはしばしば白色の光球は、数cm-1mの大きさである。地面に近接した他の発光効果は、回転楕円体あるいは非常にまれだが尾を引いていたり、光るあぶくのようだったり、“閃光”のような形をしており、数秒あるいは数分間大気中に浮かんでいる。移動するときに音は発生しなかったと報告されたが、若干の速度を持っていた。最近起きた例の一つを図2に示した。

図2 Langhirano(Parma イタリア)において、地震(M=2.9 深さ12㎞)発生の五日前の2007年8月10日の発光現象。

この写真は、2007年8月15日のGazetta di Parmaに発表された。

Taro系における前兆信号

地震の発生は、その広域性、すなわち単に個々の分離した出来事ではないいくつかの物理現象の連鎖と考えられるべきである。このような考え方から、前兆信号―電磁気的・化学的、および、そのほかのもの―は、地震固有の特徴と理解すべきである。(後略)

Taro系の特色は、異例な発光現象が起きることである。それは地震のかなり以前に(45日以上)、その震央からある距離を離れて起きるが、まれに震央帯と一致する。

これは、世界の別の場所で観測された地震蒸気(Shou 2006)や先震動発光現象(St-Laurent et a1. 2006)と対照的である。それにもかかわらず、本論で検討する地震の前兆信号は発光である。この現象は、大地ポテンシャルの変動、電磁気学的放射と電離層での乱れ、あるいは、それらのいずれかによる結果とされ(Freund 2002)、地震の兆候としてすでに別の著者達によって証明されている。

研究地域、とくにPo川渓谷で行われた地震探査は、大陸地殻とマントルの不連続(モホ面)が深さ30-40kmにあることを示した(Ghelardoni 1994)。浅部に発達したテクトニック応力(これらの例では、震源の深さはまれに30kmを越える)は、熱勾配に影響を与え、発光現象の発生に有利な応力場をつくる。

(前略)テクトニック応力は途方もなく大きな岩石に作用し、通常は地震に先行して内部断裂と微小割れ目を作る。電荷担体が生成し、それらは岩盤内を浮動する。これらの後者の低い運動衝突エネルギーの形態は、応力を受けた岩盤中の微小割れ目で活性化し、その後、地面で活性化して大地と大気の境でコロナと発光現象の両方、あるいは、いずれかを起こす(Freund 2002)。

陽電気を荷電した担体集中が臨界にたっすると、岩石から噴出し、雲状に広がった固体状態のプラズマに取って代わられる。それは地面を横切るため、不伝導性が失われ、発光と高周波の放射を伴ってコロナ荷電を引き起こす。電気的な荷電担体は大気にも影響を与える(St-Laurent et a1. 2006)。

室内実験によれば、花崗岩、斜長岩、はんれい岩のような磁性をもつ岩石が応力を受けると、自家発生電流が生じて電池として作用する。これらの瞬間的で一定しない電流は低周波の電磁気学的放出を伴う地震と関係ない前兆を検出するのに有効であり、大地震発生前に応力が作用する地域に蓄積するだろう。

さらに、地震発生前に、岩石は熱を発生させる地殻の引張変形を受けやすいことが知られている。岩石の割れ目中に存在する間隙水は蒸発し、その周りに自由な電荷をもたらし、上空の大気にも影響をおよぼす。水分子はイオンと結合すると、熱エネルギーをだす。この作用は連続的対流によって上昇する電荷をつくりだし、それらは電気的状況を高める。

その後に電荷とイオンが地表にでると、それは水蒸気としての雲(Shou 2006-2007)、発光現象、あるいはプラズマとして出現することがある。(後略)

地震―電磁気現象における相互作用は遠距離通信に影響を与えることがある(Bapat 2007)。このような原因は、自然現象がいろいろな側面をもつこと意味し、地殻の不安定状態の兆候であり、地震の発生を知らせるのである。

このような解読にもとづいて、地震活動とテクトニクスの関係(あるいは、エネルギー伝播)に基づいて、最近、新しい地震予知研究がBlot et al. (2007)によって提案された。

データーを解析して次の結論が導かれた

a) Taroの東西両側ともに、大気内での発光現象はその後に起きる地震の震央から半径50km以内、多くは半径25km以内で起きた。

b) 図4に示したTaro川の東側に出現する発光現象は事例12bのたったー例を除いてその後に起きる地震の震央から25km以内にはっきり現れる。その時間差⊿Tは48~54日である。

c) 図3に示したTaro川の西側に出現する発光現象はその後に起きる地震の震央から50km以内にはっきり現れ、その時間差⊿Tは55~59日である。

d) Taro River Lineの東西両側で⊿T値が異なることは、地震の前兆現象のいろいろな起源について最近の考えと結びつけられる。そして、この前兆現象は地球深部のエネルギー源に由来し、アペニン街上断層線麓の丘陵内にいろいろな静的応力を生じ、文献に述べられている断層とテクトニックな出来事と結びつく。

---------------------------------------------------------------------------------------

以上が抜粋記事です。

前掲の中部大学井筒氏が上げておられる発光原因の中には毛管電気現象という言葉がありますが、上の論文で考察している内容と同じものかどうかはわかりません。

北伊豆地震の様々な発光形態が断層反発説によって説明できるとは思われません。すくなくとも、それ以外の電磁気的な方面からの探求が必要になることは確かであります。

石田理論では水が熱解離して発生する水素と酸素がプラズマ流体化しているために、MHD発電が起こっていて、その電流による電気的現象が原因であり、その規模(解離の規模・地震の規模)と深さによって地上に現れる発光形態が変化するのであろうと考えております。地下で結合仕切れなかった酸素と水素が直接噴出すれば、断層周辺の可燃物を燃やしてしまうということもあるでしょう。これも発光現象の一つですが、これは津波で水浸しになったのに大火災になってしまった北海道南西沖地震で青苗の町が経験したことです。

イタリヤ、アペニン山脈のこの発光現象は不思議な現象と言うしかありませんが、今のところは誰にも解けない謎だと思います。

2008-04-24 (Thu)

データを作る地球科学?

2chの地球科学版(地震学スレ)に興味深いことが書いてありました。地球科学の研究者になろうとしていた人なのでしょうか、今もその世界にいる人なのでしょうか、成功している人からの話に衝撃を受けたという内容です。

人生が変わった・・・とありますが、地球科学の実態は有為な若者の夢と希望を踏みにじっているのではないでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

304 :同定不能さん:2008/04/22(火) 22:12:33

「つくる」んだよ、業績もデータも。

そういうアドバイスをうけたときの衝撃は、今でも、忘れません。

単年度雇用のくりかえし、予算に関する会議出張のくりかえし、業績アピールを目的とするシンポジウム開催、ニュウスレター発行、ホームページの作成、学生の卒論指導、外国人のお手伝い、などなど・・・・

いまの若手研究者は、こういう仕事の合間に実験をやって、自分で業績をださないといけません。

どうやったらそんな・・・・

そんなときに成功している人からアドバイスをうけたのです。

論文の目的は「かんがえかたを出版すること」であって再現性のあるデータを出さねばならないのは、医薬品とか安全管理とか企業の仕事。

ゆうめいな教授の多くが、先に論文を書いてしまって、穴埋めを学生にやらせて教授になってきた。

「データをつくる」

世界中のだれもが注目するようなジャーナルならべつです。

そうでない論文の99パーセントは、追試されるわけでもなく忘れられていくのです。

そのデータが真実なのか、つくられたものなのか、勘違いだったのか、それは問題ではないのです。

「かんがえかた」を提示する、それを目的にしなさいと。

国外でもそれはポスドクの間で一般化されている考え方なんだと。

たまにおかしなデータをみかけてといあわせてみると

「そこはトリッキーな部分があるんだ」 「あのときはラッキーだった」

「製品のロットがかわった今はできないだろう」

「そういえばちょっとふるいストックを使ったんだけど、それがオタクの条件との違いかな」

などなど

業績リストも「つくる」というよりは「つくりあげる」

国際会議のあとでジャーナルに論文がのせられるものがあれば、そういう会議を選んではっぴょうする。

その論文に査読があろうとなかろうと、リストでは他の論文にまぜて「査読付きジャーナル論文」の欄に並べる。

懇親会ではニュウスレターの編集をやってる人となかよくなる。

みじかいレポートをかかせてもらって、「和文総説など」に並べる。「など」と入れておくのが重要。

けっきょくポジションをつかまえるのは才能ではなくてテクニックだということがわかり人生がかわりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上がその記事です。言い直すと次のようになるでしょう。

『地球科学の論文の目的は「考え方を出版すること」であって、そのために「データをつくる」のである。再現性のあるデータを出さねばならないのは、医薬品とか安全管理とか企業の仕事であって、地球科学の場合はそうではない。そのデータが真実なのか、つくられたものなのか、勘違いだったのか、それは問題ではない。

論文を作るときは、「考え方」を提示する、それを目的にしなさい、国外でもそれはポスドクの間で一般化されている考え方なんだ・・・・とアドバイスされた。』

私(石田)は地球科学関連の研究者と深く付き合ったことはありませんので、内実はわかりませんが、工学の世界では結果がすぐに出てしまいますので、「データを作る」ということは不可能です。

この話で思い出すのが、[1312]にも紹介した、大陸移動説に関するニューカッスルグループとロンドングループの残留地磁気の恣意的扱いの話です。

まさに、

★ ニューカッスルグループは、「閉じていた大西洋が30度回転して今のように開いた」・・・という「考え方」を提示するためにデータを恣意的に扱っています。

★ ロンドングループは、「インド亜大陸が赤道を横切って南半球から北半球にまで北上した」・・・という「考え方」を提示するためにデータを恣意的に扱っています。

両者は理論の基になる仮定が違います([1312])ので、どちらかの仮定が正しければ、片方は間違っていることになります。

つまり、インド亜大陸が北上したのが正しいのなら、アメリカ大陸もヨーロッパ大陸ももっと激しく移動したことになりますし、大西洋の誕生物語が正しいのなら、インドの北上は間違いです。しかし、どちらも流通(?)しているのは、どうしてなのか私には理解できません。

恣意的に扱っている、というのは「データを作っている」ということです。このようなことで地球科学が真に進歩することはありえません。

データを恣意的選択するというとんでもない悪癖が地球科学の通説を支持する一部の研究セクトで習慣化しているのではないかと思います。

事実を、正確に、総合的に、あるがままに見よ

という湊先生の金言を忘れてはなりません。[1384]

2008-04-26 (Sat)

地震と熱波・森林火災との関係

NCGTのニュースレターNo.44には地震と森林火災の関連に関する記事が載っています。日本では考えられないような“自由闊達”な論議が見られます。このセミナーでも[76]-[78]および[1018]などで話題にしましたが、タバコも吸わない森林作業員が犯人に仕立てられてきたケースがあるのかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

EARTHQUAKE ACTIVITY AND BUSHFIRES: IS THERE CONNECTION?

Peter Michael JAMES

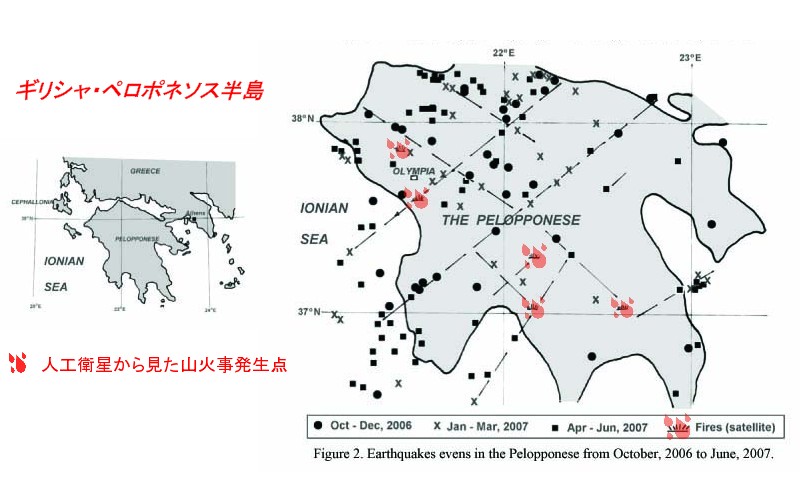

図ー2ペロポネソス半島における2006年10月~2007年6月の間に発生した地震の震央と山火事の発生場所

地震と熱波・森林火災との間に関連がある可能性が、いくつかの報告で指摘されている。10年以上前のあるオーストラリアの地質専門家の短報に、東太平洋におけるエルニーニョと地震の増加との間に密接な関係があることが略述されていた。これは1995年以来、それらの関係を確かめてきたD.A.Walker氏の研究によるもので、それによればイースター島地域における群発地震は海水温度を上昇させたので、フンボルト海流が停止し、そのためにエルニーニョになったことが明らかにされた。NCGTニュースレターの2006年12月の記事でIsmai1 Bhat氏も群発地震とそれによる海底温度の上昇について触れている。特に2003年に欧州を襲った熱波について、アドリア海での群発地震の関連を指摘している。もう少し前のNCGTの記事で、(当時私は引用することができなかったが)カリフオルニアの山火事についても地面からのメタン流出によるものかもしれないとする報告があった。

結局、古くから“地震発光”という現象はよく知られているが、地震活動と他の地上の現象との関係は、John Grover氏による本(Volcanic Eruptions and Great Earthquakes)が1998年に出版されるまで、地球科学界に受け入れられてこなかった。この本の中で、Grover氏はフランスの地球物理学者のClaude Blot氏が、地震エネルギーが深部から上方へ移動することによって、南西太平洋における火山噴出を予想したことに詳しく触れている。(地下深部から高温高圧の揮発性物質が上方へ移動するメカニズムの効果は、AAPGアテネ会議の近刊論文に著者によって解析されている。)(略)

高温高圧の揮発性物質の移動は地殻に大きな応力を及ぼし、それによって引き起こされる浅発地震がギリシャにおける最近の熱波や山火事に結びつく地震の増大に関連するということは、直観的には飛躍ではない。ギリシャで20件の火災が同時に発生したという報告事実は、人為的な原因説と地質不連続面に沿ってメタンガスが湧出するような自然現象に起因するという両方の可能性を示唆する。仮に後者なら、放火であるとして誤って非難された人たちにも歓迎されるであろう。(後略)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

地球温暖化の原因は二酸化炭素の排出にもよるのでしょうが、この記事にあるように、海底火山からの熱放出も原因となっていて、むしろその影響のほうがはるかに大きいのではないかと思っています。エルニーニョ現象が起こる原因も最大の海底火山群発見というニュースの解説や[1018]で述べたように、地球内部からの熱放出が大きく原因しているように思います。

また、紹介した論文では【地下深部から高温高圧の揮発性物質が上方へ移動するメカニズム】という表現になっていますが、これは石田理論で解説しているように、地下深部においてマグマの高熱によって水から解離した酸素と水素の解離ガスがその正体であると考えるほうが妥当だと思います。

地下にはメタンガス等の可燃ガスも存在しますので、それらも含んだ混合ガスが噴出するのでしょうが、自然発火するのは、水素ガスが原因しているように思います。初島の海底電線が破断したニュース(セミナー[429])がありましたが「ケーブル表面の防護鉄線が高熱を受けたように変色し、電線を包むポリエチレン製の防護皮膜(厚さ1センチ)も不自然にはがされ、中心にある電線の断面が青黒く溶けていたという。」([431])というのは、水素による天然ガスバーナーが作動したようなものだと思います。

隣国のイタリア(タロ川の渓谷一帯)では火球現象がよく見られるそうですが、地下でプラズマ化した解離ガスが高速度で岩盤の空隙を移動するためにMHD発電が起こり、その電流によって火球が発生することも考えられます。地下にMHD発電所が短時間設置され、生産される電力が垂れ流しになる状態と考えれば、大地震に伴って現れる異常現象の説明、可燃ガスの発火原因なども説明が可能になります。

2008-04-28 (Mon)

ニオス湖事件の真相

日経サイエンス2000年10月号に「致死性ガスを噴出する危険な湖」と題して、ニオス湖の湖底に貯留した二酸化炭素のガス抜きを実施するという報道がありました。(購読有料)

カメルーンにあるニオス湖では、1986年に地震と同時に高濃度の二酸化炭素が噴出し、1700人の命が奪われるという悲惨な事件があり、その後もガス噴出の危険性があるために、これを湖底から抜き去ろうという工事であります。現在は写真で見るように、高さ40メートルもの噴水が吹き上げ、湖底のガスを抜いているそうです。

http://www.geol.sci.hiroshima-u.ac.jp/~environ/mysite1/cameroon.htmlより

日経サイエンスの記事の一部分を紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(カメルーンにある)ニオス湖は約500年前の火山の爆発でできた火口湖で、火口の地下には冷え固まったマグマがある。水深は210mに達する。このような湖は、世界中の火山地帯に見られるが、実際にガスを噴出して人命を奪ったのは、ニオス湖とマヌーン湖だけだ。マヌーン湖は、ニオス湖の南東95kmにある。

静かな湖が突然に“爆発“ 地底の火山活動で生じた二酸化炭素(C02)ガスは上昇して、湖の下にある地下水中に溶解し、ミネラル成分と一緒にニオス湖の湖底に入り込む。ガスの溶けた水は、上部層の淡水とは混ざらずに深層部にたまる。火口湖では、ほとんどの場合、季節変化に応じて定期的に湖水の循環が起こり、深層水にガスが溶け込んでいる場合もガスは大気中に拡散してゆく。だが、ニオス湖とマヌーン湖では循環が起こらない。

化学躍層と呼ばれる層が、ミネラル成分を多く含んだ底層と上部の淡水屑とを隔てている。ルワンダとコンゴ民主共和国の国境にあるキブ湖でも同じ構造が見られるが、ガスが噴出したという記録はない。

このような湖では、湖底の水はC02が飽和状態になる。何かのきっかけで、湖底の水が上部に移動を始める。その引き金になるのは、強風や嵐,異常低温による上層水の沈降、地滑り、地震かもしれない。底層水が上昇して圧力が減少すると、C02は溶液から泡となって水面に出てくる。泡に引きずられて、湖底の水がさらに引き上げられる。

この運動には勢いがついて数個の泡が大きな流れとなり、ちょうど栓を抜いたシャンパンのように、ガスを含んだ水が噴水のように噴き出てくる。ニオス湖の場合では、この噴水流の高さが80mにも達し、C02が湖面上の大気に充満した。

C02は、空気よりも約1.5倍重いので、地面に沿って動き、通り道にあるすべてのものを窒息死させてしまう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です。

この事件に関してはセミナー[230]でも述べましたが、【この時、地震・竜巻・洪水などの自然災害を裏付ける傷跡は見られず、死者の多くは寝ているままの即死状態で家屋にも損壊した跡はなかった。】という情報は間違っています。家屋に損壊が無いのに家畜や人間が即死状態だったというのは正しいのですが、事件は地震によって起こった湖底の擾乱でガスが噴出したもの、または地震そのものが、炭酸ガスを大量に発生させる可能性があるのです。セミナー[230]では、

「炭酸カルシュウムの熱解離現象から地震が起こり、かつ噴出してきた炭酸ガスによってニオス湖の惨事は起こったのだと思います。湖の底近くにラムネ水のような炭酸水が大量にあって、それが地震時の衝撃で急激に発泡したのだという解説ですが、天然のラムネ水が湖底近くで自然の作用で出来たとは考えられません。」

・・・と書きましたが、現在進行形でガス貯留が継続しているのなら、炭酸カルシュウムの熱解離現象が火山活動の一つとして、常時起こっている可能性があります。

『また生き残った住民の証言によると、卵の腐ったようなにおいがしたとか、のどや肺をガスでやられたという話があり、またかなりの人が火傷を負い、その中には着ていた衣類は焼けていないのに、からだに火傷を負っている例もあった。ガスと汗が反応して火傷を招いたのであろう。

これらの点からみると、二酸化炭素のほかに、硫化水素や亜硫酸ガスが混在していた模様である。

これは、ニオス湖の湖底でなんらかの火山活動があったことを示唆しているように思える。

大量の二酸化炭素は、もともと湖底近くの水中に溶け、高い水圧のもとに封じこめられていたものと考えられる。たぶん湖底下からの慢性的な火山活動により、ガスが水中にしみ出し、蓄積されていたのだろう。』(伊藤和明著「火山噴火予知と防災」岩波ブックレット)

とあるように、湖底を火口とする火山の爆発によって噴出したガスと見るのが正しいと思います。「ガスと汗が反応して火傷を招いたのであろう。」・・・とありますが、常温のガスが噴出したのではなくて、火山活動に伴う火砕流のような高温度のガスが噴出したのであろうと思います。

セミナー[518]~[526]で、旅の爺氏とやり取りした中にありますが、アフリカの大地には炭酸カルシュウムを含んだ地下水があって、熱解離現象を起こすと、炭酸ガスを発生させるのです。[526]には

「水と炭酸カルシウムの解離温度は全く異なります。特に炭酸カルシウムは900℃近い温度によって

CaCO3→CO2+CaOとなり、

二酸化炭素と酸化カルシウムを生成しますが、CaOは

CaO+H2O→Ca(OH)2となり、

Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O

さらにCaCO3+H2O+CO2<==>Ca(HCO3)2

このように、炭酸カルシウムは、水には溶けないが二酸化炭素を含む水に溶けて炭酸水素カルシウムとなる。

炭酸水素カルシウムは、熱により二酸化炭素を発生して炭酸カルシウムの白色固体となる。

これが地空で鍾乳洞のできる仕組みです。」

・・・と、旅の爺氏の教示がありますが、石灰岩の大地では地下水に含まれるCaCO3からCO2が発生します。

これが、地震によって大量に発生すること、または小規模な火山活動によって常時湖底付近に貯留されていること、これがニオス湖事件の真相だと思います。

でなければ、同じような構造を持つ他の火口湖(近くにあるマヌーン湖を除く)でこのような事件が起こらない説明がつかないと思います。

下の写真は通常時の美しいニオス湖湖面と、地震直後の濁ってしまった湖面です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%82%B9%E6%B9%96および

http://www.bousaihaku.com/cgi-bin/hp/index.cgi?ac1=R102&ac2=R10206&ac3=1345&Page=hpd_view

http://www.bousaihaku.com/cgi-bin/hp/index2.cgi?ac1=BB40&ac2=&ac3=2776&Page=hpd2_view

より

国立環境研究所のサイトには、次のような記述があります。

『サイダー水の湖が世の中にあるとは、カメルーンの災害(1984年に同国内のマヌーン湖で小規模ながら同じようなガス噴出災害があった。)まで誰も知らなかったのである。改めて、この地球の自然の不思議な営みに驚嘆し、人間の知識の限界を思い知らされた。』